子供たちに「話す力」を育む指導とは?

子供たちの「話す力」を高めるための教育を提供している一般社団法人アルバ・エデュによる出前授業、教員研修をレポートします。同法人・竹内明日香代表理事のインタビューも紹介します。

目次

「話す力」を育む出前授業

アルバ・エデュでは、子供たちを対象にした出前授業を行っています。今回は埼玉県公立小学校の5年生の子供たちへの出前授業の様子をダイジェストでレポートします。

なぜ話すことが大事なの?

授業は3択のクイズから入ります。「自然災害で亡くなる人は100年前からどう変わった? →1、2倍以上になった。2、あまり変わっていない。3、半分以下になった。」「世界の1歳児、予防接種を受けている子はどれくらい? →1、20%。2、50%。3、80%。」「1996年から、トラ、ジャイアントパンダ、クロサイは絶滅危惧種。当時より絶滅の恐れがあるのは? →1、トラ。2、クロサイ。3、いない。」

これは、今の世の中が以前よりよくなっているかどうかのクイズです。前より悪くなっていると予想した子供が多く見られました。しかし、答えはすべて3で、現実は前よりよくなっています。これは、それらの問題に対して誰かが声を上げたことで世の中がよくなったのです。声を上げることが大事。「世の中は変えられる。そのためにプレゼン(プレゼンテーション、以下プレゼン)がある」ということを子供たちに伝えました。

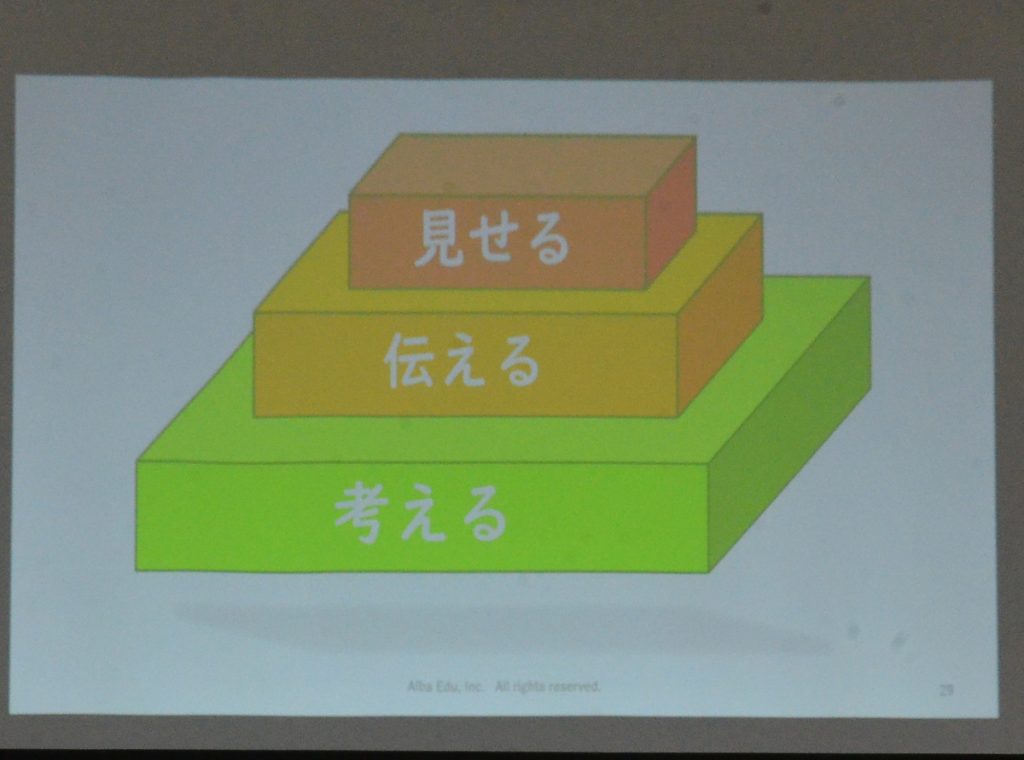

プレゼンの3要素

プレゼンは「考える」(言いたいことを見付け、プレゼン内容を絞り込む)、「伝える」(声や目線なども意識してメッセージを届ける)、「見せる」(フリップやスライドなどのビジュアル資料を作る)の3つの要素で構成されています。そのなかで「考える」はプレゼンの土台となるもので、一番大切になります。

3要素それぞれにおけるプレゼンのコツを子供たちに伝えました。

プレゼンのコツ

考える:広めて、深めて、選ぶ。

伝える:原稿は読まないで聞き手を見る。最後までよく通る声で。

見せる:文字は少なく、自分の言葉で。

子供たちの学習活動

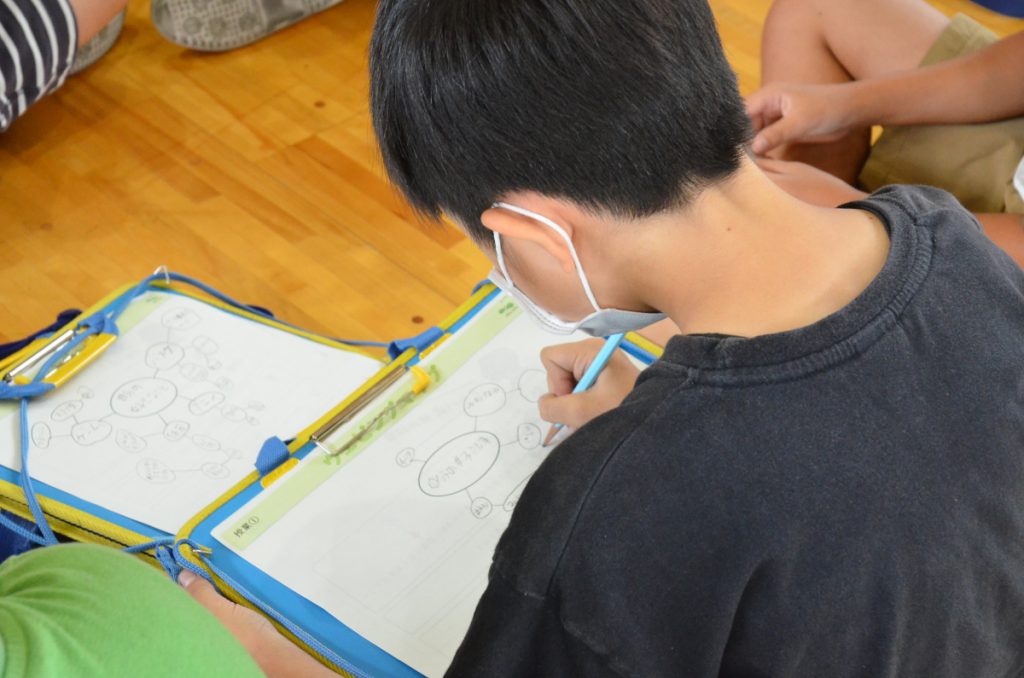

①ヒアリングマップの中央に「好きなこと」という文字を書き、そこから子供自身の好きなことを書き込む。

②ペアになって、互いに「きっかけは?」「なぜ好き?」「大変なことは?」「これからどうしたい?」という質問をして、相手のヒアリングマップに書き入れる。

③ヒアリングマップを見て、「はじめ」「中」「終わり」(話の構成)を決める。

④ペアで、プレゼンのリハーサルをする。

子供たちは、楽しくプレゼンを行いました。

同小学校・藤川英子校長のコメント

市の取組で、現6年生が5年生の時に、アルバ・エデュによる出前授業を受けました。すると、普段話しかけない子供たちが「校長先生、聞いてください!」とプレゼンを行って、実践してくれたのです。「話す力」は子供たちにとって自己表現する力の1つです。この授業により、話し方・伝え方を理解し、勇気をもらったのだと思います。

それで、今年も5年生に出前授業を行っていただきました。今回の授業で子供たちは友達との輪を縮め、みるみる心の中のことを話せるようになっていきました。話せることの喜びにあふれているようでした。安心できる環境で話すことが子供の自信につながったのだと思います。子供も先生も楽しみながら学ぶことができました。

子供たちの「話す力」を育むための教員研修

今回の教員研修は、竹内代表理事が講師となり、「すべての子どもに話す力を~AI時代を生き抜く子どもたちに育みたいプレゼン教育~」というテーマで、東京都公立小学校にて行われました。その教員研修の様子を紹介します。

教科横断的に育てる「話す力」

教員研修は、「なぜ話すことが大事なの?」という子供たちへの出前授業と同じ内容のクイズから始まりました。各教科の授業のなかにはプレゼンに関する要素が潜んでいます。国語では文章のつくり方、算数ではグラフや表などのつくり方、音楽では発声練習があり、図工では絵や造形による表現を学びます。これらを1つにまとめ、相手に何かを伝えるのがプレゼンです。

プレゼンは、「考える」「伝える」「見せる」で構成されていて、そのなかで「考える」がプレゼンの土台になり、重要です。

教師のみなさんが、プレゼンの土台となる「考える」ことを実体験しました。「経験がないけれど、気になるスポーツとその理由」をテーマに考え、隣同士の教師がお互い伝え合いました。

「考える」は〈広めて、深めて、選ぶ〉ことが大事です。〈広める〉だけなら、AIができるため、主語が自分になることがポイントになります。

次に、「伝える」ための発声練習や唇の動きを体験します。

さらに「見せる」ではどのような資料やビジュアルを見せれば効果的になるかということを学びました。

教科横断的に育てるカリキュラムマネジメントを意識していけば、子供たちにプレゼンの力が育まれます。

教師はファシリテーター

教師は、子供たちが「好きだ」「苦手だ」などが自由に言い合える学級づくりをし、心理的安全性を構築することが大切です。また、教師はプレゼンづくりを指導する際に、ファシリテーターの役割を担います。

ファシリテーターの心得

はじめ:雰囲気づくり、動機づけ

中:道案内、意見をつなぐ

終わり:認めて、ほめて、引き上げる

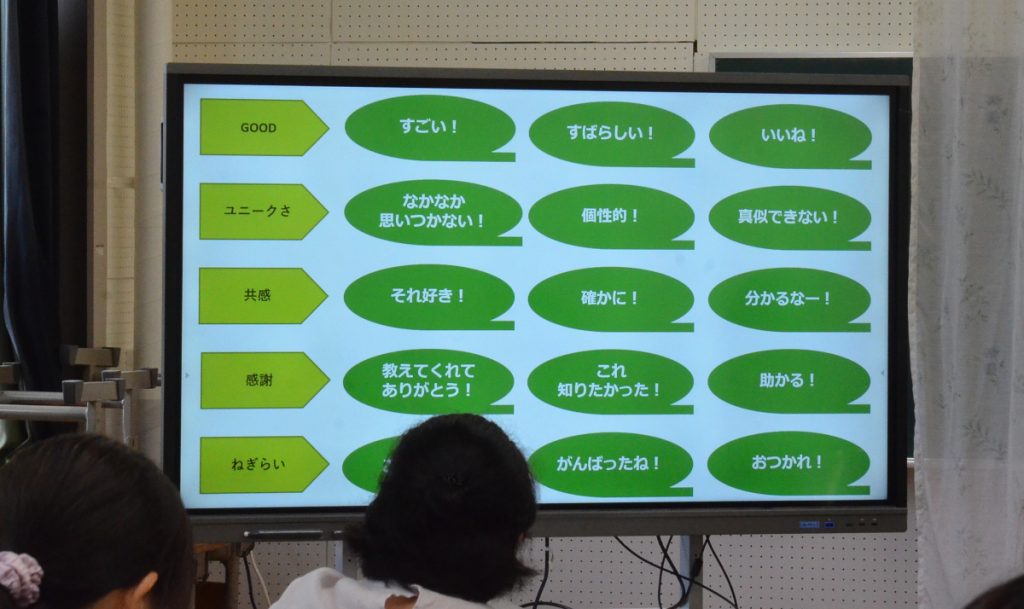

「はじめ」には、子供たちの心をほぐす工夫をします。「中」では、一人一人の考えを尊重し発言をつなぎます。また、「終わり」では、認めて、ほめることが大切です。

ほめるコツは、間髪入れず、目的をはっきり、多様な言葉を使います。

プレゼンを実践する

教師たちがプレゼンを実際に体験します。

ブレストを助けるポイント

ブレストをする際には、次のイメージで考えると考えやすくなります。

・拡大する

・縮小する

・他の使いみち

・何かを変える

・逆にする

・組み合わせる

教師たちは、4人グループになって、「ブレストを助けるポイント」を参考にしながら、「楽しい学校・授業づくり」のアイデアを考えて、プレゼンしました。

教師たちはプレゼンの過程を体験しながら、子供たちの「話す力」を育むためにどのようなことをすればよいかなどの指導のアイデアを学びました。