小3体育「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校主任教諭・植村信介

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

秀明大学教授(元東京都公立小学校校長 元東京都小学校体育研究会会長)・橋本茂樹

目次

単元名

ラケットバッティング!

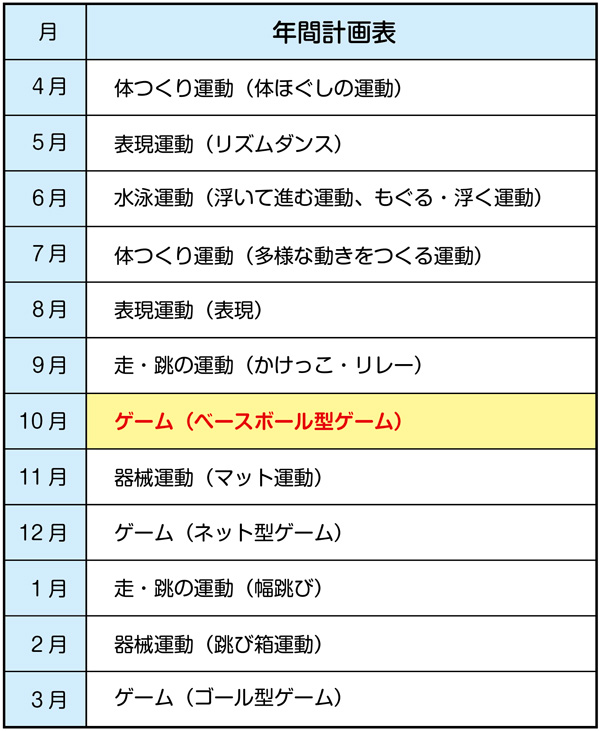

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

ベースボール型ゲームの行い方を知るとともに、打つ、捕る、投げるなどのボール操作と得点をとったり防いだりする動きによって、易しいゲームをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

規則を工夫したり、ゲームの型に応じた簡単な作戦を選んだりするとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

ベースボール型ゲームに進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

ベースボール型ゲームは、蹴る、打つ、捕る、投げるなどの基本的なボール操作と得点をとったり防いだりする動きによって易しいゲームをして、集団対集団で競い合う楽しさや喜びに触れることのできる運動です。

ゲーム領域の学習指導では、味方と協力して勝敗を競い合ったり、みんなで楽しいゲームをつくり上げたりすることが、子供たちにとっての重要な課題となります。規則を工夫したり、作戦を選んだりすることを重視しながら、基本的なボール操作とボールを持たないときの動きを身に付けることができるようにし、ゲームを一層楽しめるようにしていきましょう。

3年生という学年は、多くの学校ではじめて3つの型のゲームを経験する学年です。さらに、今回の年間指導計画上では、3つの型のなかではじめて行うゲームとなります。できるだけシンプルで、子供たちに分かりやすく、工夫のしがいのある「はじめの規則」にしていくとよいです。

また、ゲーム領域は集団対集団で競い合うという特性上、ゲームに負けるチームが必ずあります。勝敗を受け入れるなどの公正に行動する態度を身に付けられるようにしていくことも大切です。

特に、判定に従うことやフェアなプレイの大切さについて、継続して伝えていくようにするなどの配慮を行いながら、子供たちが正しい態度や行動をとれるように支援していきましょう。

1人1台端末を活用したアイデア

本単元では、攻め側の子供が待機している時間が長いことが想定されます。

その時間を有効活用し、攻めの動きや相手の守りの動きを1人1台端末で撮影することで、ゲーム後の話合いに生かしたり、相手チームのよさを見付け、自己のプレイに取り入れたりしていく機会としていきます。

また、学習資料や学習カードを1人1台端末に入れておくことで、作戦を話し合うことや、情報をチームで共有することができるようにして、対話的な学びを進めていきます。

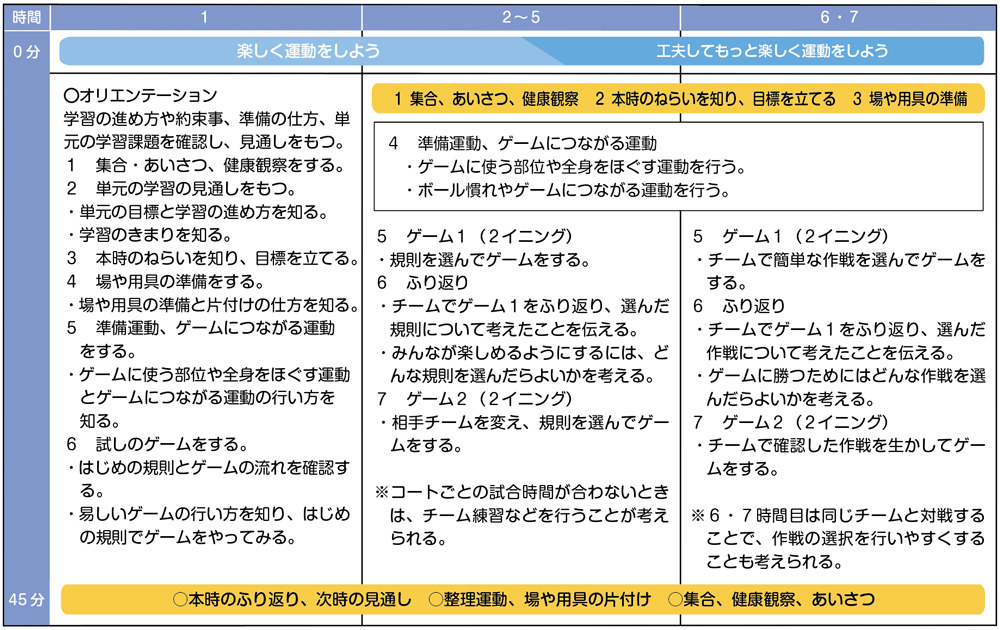

単元計画(例)

※小学校のゲーム(第1学年から第4学年)では規則、ボール運動(第5学年及び第6学年)ではルールを工夫することが学習内容として示されています。誰もが楽しくゲームに参加できるように、プレイヤーの人数、コートの広さ、プレイ上の緩和や制限、得点の仕方などを工夫していきます。

運動やスポーツとの多様な関わり方、運動やスポーツの意義や価値などに触れるとともに、個に応じた指導の工夫や共生の視点(第3学年以上)からも重要な学習内容となります。

※大会の企画・運営などを含め、単元のまとめに、総当たり戦や1DAYトーナメントなど試合形式を工夫した「○○大会」を行うことも考えられます。

運動を通して「する、みる、支える、知る」の運動やスポーツとの多様な関わり方を楽しむことができるようにしていきます。

授業の流れと指導のポイント

楽しく運動をしよう

めあて

はじめの規則を知って、楽しくゲームをしよう!(第1時)

みんなが楽しめる規則を選んで、もっと楽しくゲームをしよう!(第2時~)

授業の流れ

【第1時】

1 集合・あいさつ、健康観察をする。

2 単元の学習の見通しをもつ。

3 本時のねらいを知り、目標を立てる。

4 場や用具の準備をする。

5 準備運動、ゲームにつながる運動をする。

6 試しのゲームをする。

【第2時~】

1 集合、あいさつ、健康観察をする。

2 本時のねらいを知り、目標を立てる。

3 場や用具の準備をする。

4 準備運動、ゲームにつながる運動をする。

5 ゲーム1(2イニング)をする。

6 ふり返りをする。

7 ゲーム2(2イニング)をする。

授業のポイント

単元の前半は、誰もが楽しくゲームをすることができるよう規則を工夫することを重点にすることがよいでしょう。

3年生では、誰もが楽しくゲームに参加することができるように、みんなでプレイヤーの人数、コートの広さ、プレイ上の緩和や制限、得点の仕方などのゲームの規則を選び、つくり上げていく楽しさを経験できるようにしていくことが大切です。

一方で、教師が規則を工夫することを押し付けるような学習にならないように留意する必要があります。

子供の様子をよく見極めながら、子供の願いや困りごとを取り上げ、子供自身が必要感に気が付きながら規則を工夫できるようにしていきましょう。

(1)運動遊びとの関連

低学年の「ボールゲーム」では、簡単な規則で行われる易しいゲームを経験しています。中学年の「ゲーム」でも、子供たちの実態に応じて、みんなが楽しくゲームを行える運動内容を設定できるようにしていきましょう。

特に、ベースボール型ゲームに発展するゲームを経験していない場合は、より簡単な規則を設定したり、安全で操作しやすい用具を使ったりするなどの配慮をしていくことが考えられます。

(2)安全のポイント(学習のきまり、場や用具の準備と片付けのきまりなど)

安全に学習を進めることができるように、運動のきまり、場や用具の準備と片付けのきまりなどを確認しましょう。

学習のきまりの例

・用具は正しく使いましょう。

・チームで協力をして学習をしましょう。

・運動前には場の安全を確かめましょう。

・チームの友達の考えを認めましょう。

・フェアなプレイを大切にしましょう。など

場や用具の準備と片付けのきまりの例

・運動をする場所に危険物がないか確かめ、見付けたら取り除きましょう。

・運動に使う用具などは、友達と一緒に、決まった場所から安全を確かめて運びましょう。

・安全に運動ができるように、服装などが整っているか、確かめましょう。

(3)準備運動

今回のベースボール型ゲームは、ボールを投げたりラケットで打ったりします。

準備運動では肩をほぐしたり、腰を捻ったりする運動を楽しみながら行える動きを取り入れるのがよいでしょう。

また、今回の年間指導計画では、子供たちははじめて3つの型に分かれたゲームに取り組みます。

1人1つのボールを使ったボール慣れや、ラケットを使った易しい運動を楽しみながら行い、ゲームで使う基本的な動きを経験できるようにしていきます。

また、それらを毎時間導入で行うことで、自然と動きが身に付くような単元計画にしていきます。

〇準備運動の例

イラスト/高橋正輝