算数も国語力? 最近増えてきた、算数の文章題が解けない児童への取組

「最近、算数の文章題の意味を読み解けない児童が増えてきた」というようなことを、特に低学年の担当者からよく聞くようになってきました。その理由は何でしょうか? 国語の学力が低下し、論理的に読むことができない児童が増えたのでしょうか? そうではなく、どうやら、コロナ禍での学びの環境の変化や、社会の流れが影響しているようです。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

1 文章題がイメージできない

「算数の力を伸ばすためには、国語の力を伸ばすべき」

というフレーズをよく聞きます。これは文章題をうまく解かせよう、という意図からの言葉でしょう。児童が、文章題に示された状況を論理的に読みこなし、その場面をイメージできるかどうか、ということですね。

コロナ禍にあった数年間、児童は学校に来ることもできず、長く自宅待機をするなど、様々な行動制限を受けてきました。話すのは家族だけ。スポンジのように何でも吸収する大事な時期に、実体験する機会を奪われて、テレビや動画の視聴など受動的な媒体に向かうことがほとんどでした。そして、ようやく学校に来ることができても、思い切り声を出したり、友達と十分にふれ合ったりする機会も一切なかったわけです。給食の時間でさえ、前を向いて黙々と…という感じでした。

これでは文章題で語られるようなこと、例えば…

公園に ハトが ○わ いました…

遠足に 行きました。階段を ○段 上りました…

プールで 平泳ぎを ○メートル泳ぎ…

などは、実際にやったことも見たこともない、という児童が増えたわけです。本来文章題とは、実体験に沿った場景を提示することで、児童が問題をイメージしやすいように、という配慮でもあったはずなのですが、実体験をもたない児童にとってはイメージしづらく、逆にハードルを上げる結果となってしまったようです。

2 まずは、日常語を算数へ翻訳

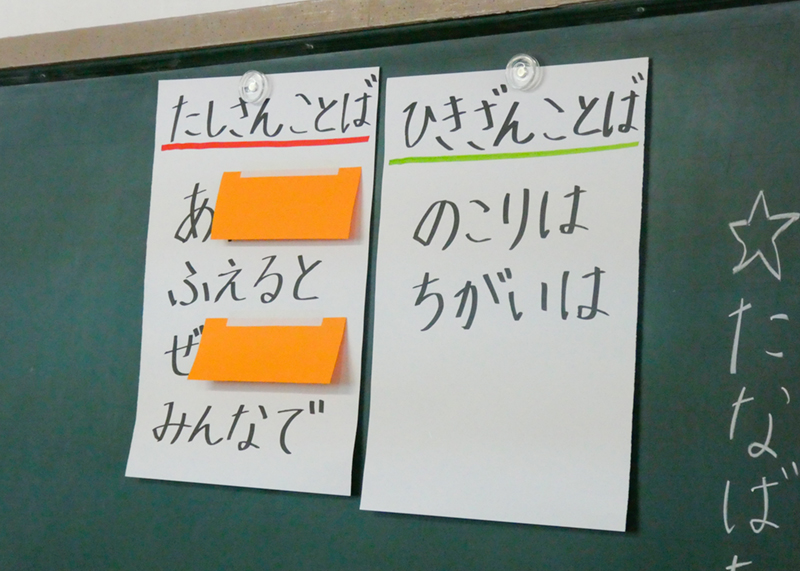

そこで、文章題に出てくる「ことば」に着目し、キーワードを意識することで問題を読み解くような工夫を考えてみましょう。

日常的に使われる言葉で演算につながるものは、以下のようなものです。

たしざんは <増えることば>

ひきざんは <減ることば>

かけざんは <倍になることば>

わりざんは <分けることば><同じ数になるように、という考えのことば>

中には、たし算なのか、かけ算なのかを迷うものもあったりしますが、原則的には決まった演算につながっていきますので、この4つの大別で捉えてよいと思います。

特に3年生以降は4つの演算の文章題がどんどん出てきますから、この区別を児童にしっかり伝えておきたいです。

さて、教科書や問題集に出てくる文章題ワードを丁寧に拾っていくと、次のようなものがあります。

たしざん (低学年)

<あわせて>

みんなで(ぜんぶで)

あわせて

ひきざん (低学年)

<のこりは>

○人おりて □人のりました のこりはなんにんですか

<くらべて>

どちらが なんこおおい

ちがいはどのくらい

かけざん (低学年)

~ずつでは何こですか

◯は□のなんばいですか

かけざん (高学年)

「の」(文章題で「の」の前後に数字があるとき、かけざんの記号で置き換える)

わりざん (中学年)

1個のねだんはいくらですか

ひとり分はいくつですか

○センチのテープを何本とれますか

わりざん (高学年)

~あたり

~につき

商は…

このように文章題に出てくるキーワードに注目して、どの演算がいいのかイメージしていくことが重要です。これらのことばを教室に掲示して、感覚を養うようにするといいですね。