小4体育「体つくり運動(体ほぐしの運動)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小4体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「体つくり運動(体ほぐしの運動)」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校副校長・奥原 裕

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

東京都教育庁指導部主任指導主事・美越英宣

単元名

動いて楽しい、みんなで楽しい

目次

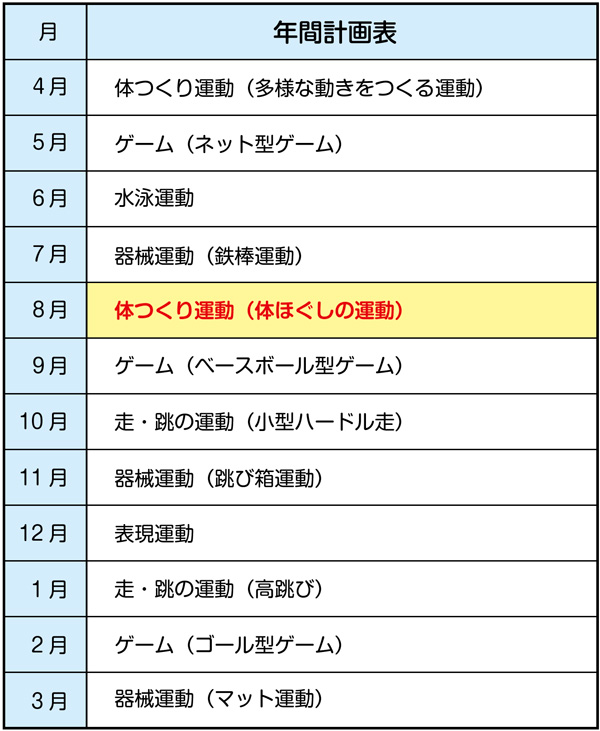

年間計画表

単元目標

●知識及び運動

体ほぐしの運動の行い方を知るとともに、手軽な運動を行い、心と体の変化に気付いたり、みんなで関わり合ったりすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の課題を見付け、その解決のための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

体ほぐしの運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

体ほぐしの運動では、その行い方を知るとともに、誰もが楽しめる手軽な運動を行い、自己や友達の心と体の変化に気付いたり、みんなで豊かに関わり合ったりすることがねらいです。

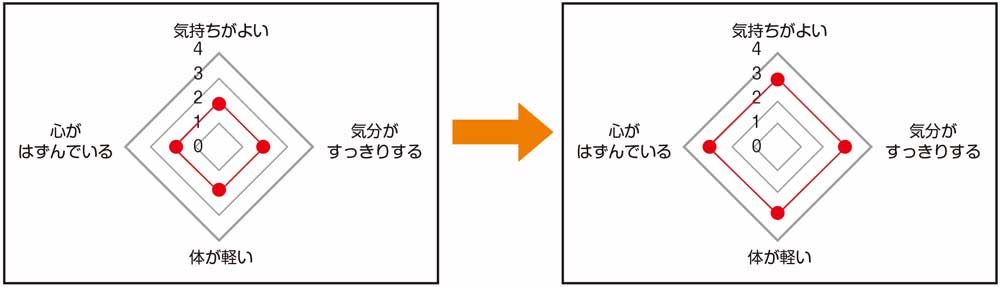

運動して感じたことをふり返る活動を取り入れ、体を動かすと心も弾み、体の動きが軽快になることや、体の力を抜くと気持ちがよいこと、汗をかいた後は気分もすっきりするなど、運動により心や体が変化することに気付くようにします。

運動を通して自他の心と体に違いがあることを知り、誰とでも仲よく協力したり、助け合ったりして様々な運動をすると楽しさが増すことや、友達とともに体を動かすと心のつながりを感じ、体を動かすことへの不安が解消されることを体験できるようにします。

運動が苦手な子供には、低学年の体ほぐしの運動遊びで行った運動遊びを繰り返したり、なじみの深い簡単な運動を行ってみたりする配慮が必要です。

自他の心と体の変化に気付くことが苦手な子供には、気持ちや体の変化を表す言葉を示したり、個別に問いかけたりすることで、自己の心や体の変化に合った言葉のイメージができるようにします。

友達と関わり合いながら運動をすることが苦手な子供には、ペアやグループの組み方を考慮し、安心して活動に取り組めるようにします。

「体ほぐしの運動」の指導内容は、「知識及び運動」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」としています。これは、体ほぐしの運動は、心と体との変化に気付いたり、みんなで関わり合ったりすることが主なねらいであり、特定の技能を示すものではないことから、各領域と同じ「知識及び技能」ではなく、「知識及び運動」としているものです。

そのため、評価においても、技能に関する評価規準は設定しないこととしています。評価の観点の名称は、各領域と同じ「知識・技能」ですが、そこには、体ほぐしの運動の行い方を知っていることを評価する、「知識」に関する評価規準のみを設定しましょう。

1人1台端末を活用したアイデア

・授業中の動画を撮影し、自らの動きや活動を確認します。心や体の変化、友達のよさなどに気付くことや、ペアやグループで動きを見合うことにつなげます。

・子供たちが授業中に撮影した動画を配付し、休み時間・放課後・家庭などで取り組むことができるようにします。

・ICT端末に学習カードを入れ、運動する前と運動した後の心や体の変化を4段階でふり返ります。瞬時に集計できるようにすることで、学級全体の傾向を把握することや、大型スクリーンに投影するなどして子供と共有することができます。また、前時と本時のふり返りを比べることで、様々な運動に応じた心や体の変化に気付くことができます。

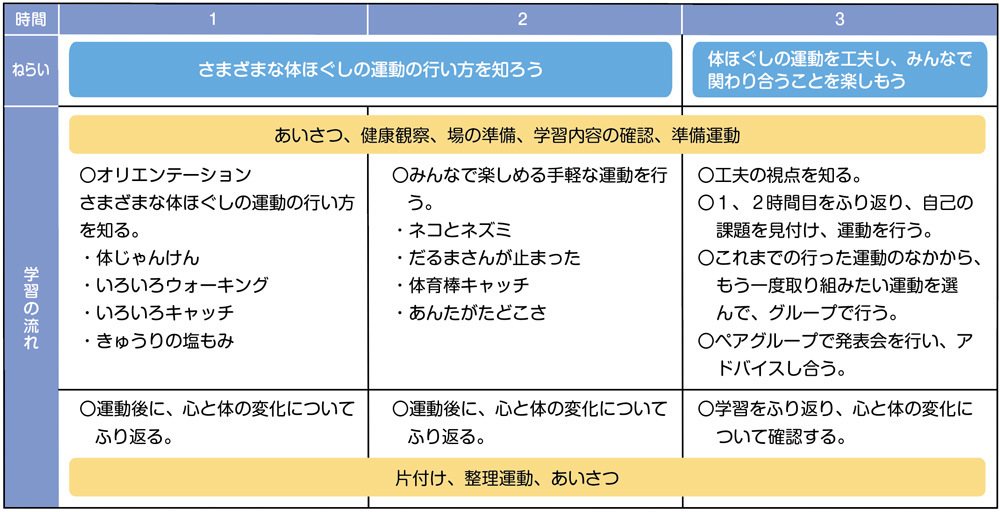

単元計画(例)

※子供たちが「体ほぐしの運動」のねらいを十分に達成することができるように、1単位時間での実践を示しています。3時間の計画では、1・2時間目を「知識及び運動」、3時間目を「思考力、判断力、表現力等」、すべての時間で「学びに向かう力、人間性等」を指導の重点としています。本単元における「思考力、判断力、表現力等」は「見付ける」「選ぶ」「伝える」の3つで構成されているため、時間と場を設定し、取り組めるようにしています。

授業の流れと指導のポイント

行い方を知り、学習の見通しをもつ(第1・2時)

めあて

様々な体ほぐしの運動の行い方を知ろう。

授業のポイント

第1・2時では、昨年度の学習をふり返り、様々な体ほぐしの運動の行い方を知り、取り組みます。運動の前後には、心と体の状態を確認するようにして、心と体の変化に気付くことができるようにします。

様々な運動をテンポよく行い、第3時に子供たちが活動を選ぶことができるように、学習の見通しをもつことができるようにします。音楽を活用するなどして、楽しい雰囲気をつくりましょう。

授業の流れ

第1時

※4人グループを基本としますが、場合によってはペア、8人グループや学級全体で取り組みます。

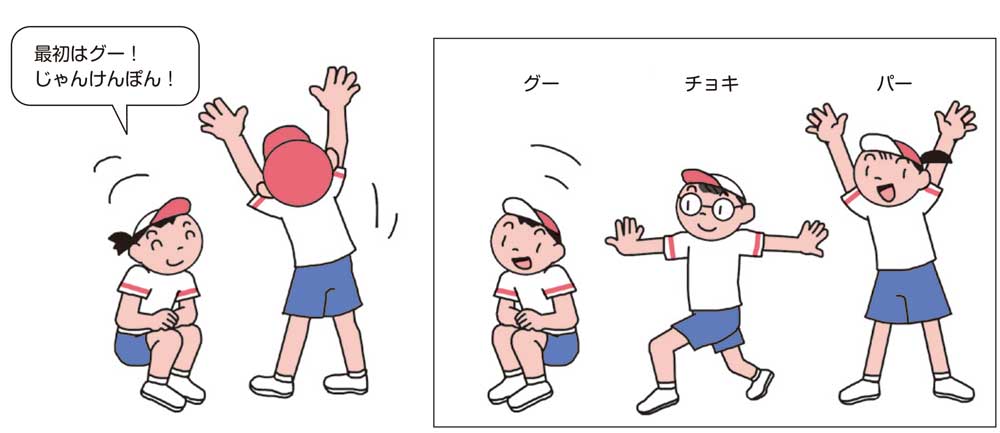

・「体じゃんけん」(ペアで行う)

・「いろいろウォーキング」(4人のグループ)

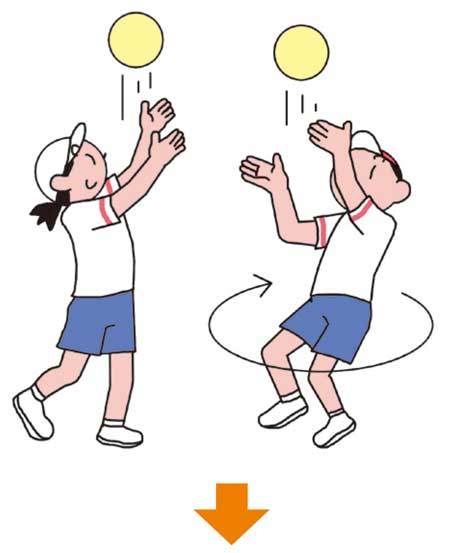

・「いろいろキャッチ」→「いろいろキャッチボール」(4人のグループ)

・「きゅうりの塩もみ」(ペアで行う)

・体じゃんけん

「最初はグー」と声を合わせ、いろいろな友達とじゃんけんします。

イラスト/斉木のりこ