夏休みの宿題、やめませんか?!

小学生の夏休みの宿題って、意外と分量が多くありませんか? これじゃ、夏「休み」なのに、ちっとも休んじゃいられないような…。塾や習い事など、何かと忙しい子どもたちにとって、本当に必要なのでしょうか? そもそも夏休みの意義とは、一体なんなのでしょう?

今回は、10年の校長生活を経て、現在も様々な教育活動にチャレンジしているタバティと、そんな夏休み問題を考えてみませんか?

【連載】タバティのLet’sスマイル(レッツスマイル) 学校づくり #04

タバティこと田畑栄一です。暑いですね。

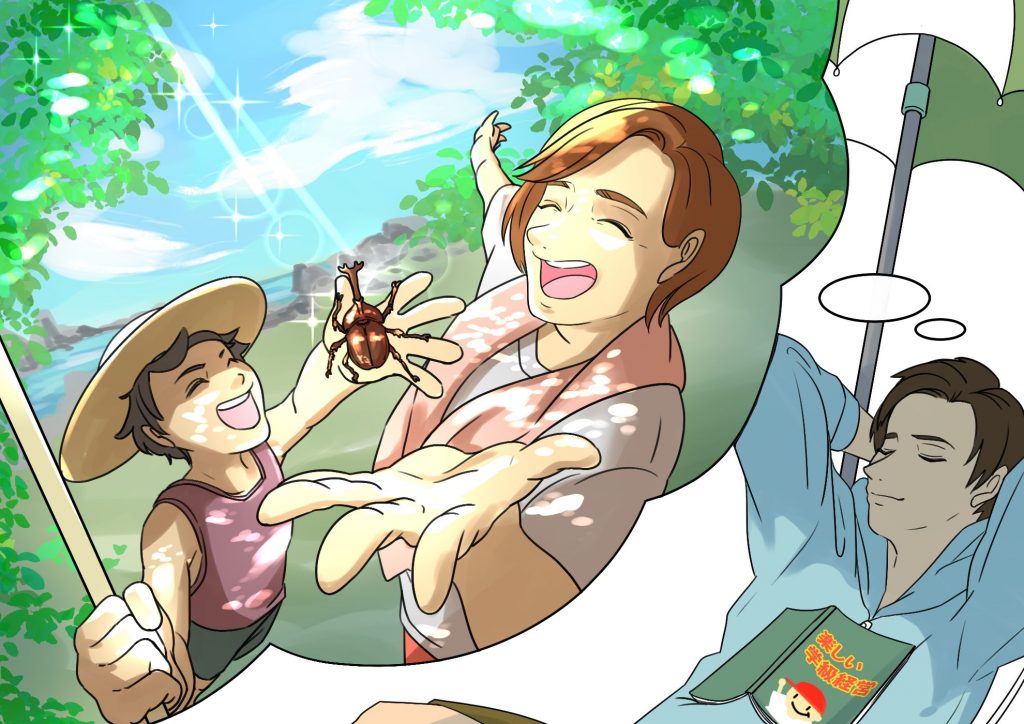

お元気ですか。大きな入道雲が現われ、天まで伸びるかのような向日葵の生命力が溢れる、とっておきの季節。夏休みがやってきます。学校での集団ルールから解放される夏休みは、「普段できないような冒険をし」、「あるいは、のんびり楽しむ時間」、そして「自分の良さを発見する機会」です。

そこには抑えきれないほどの「ワクワク感」が伴います。

先生たちも、夏休み休暇などを活用して、健康増進とリフレッシュができることと思います。感情労働者である教員は、心の休息、インターバルが必要です。研修もいいですが、まずは、ゆっくり休んでください。

目次

こんなときどうしますか?

ところで、夏休みの子どもたちの「ワクワク感」の弊害になるのは、意外になかなか終わらない「学校からの宿題」なのではないかと捉えています。

夏休みは、子どもたちにとって、学校での集団活動をひととき忘れ、過ごし方を自由に選択できる時間です。空を眺めながら伸び伸びと心を開放し、「自分の良さを伸ばすこと」「自分が好きなこと」を追求できる時間です。

それなのに、どうして宿題で縛る必要があるのかなぁ? この夏、あなたは宿題を継続しますか? 減らしますか? やめますか?

そもそも宿題とは?

そもそも宿題は、量をこなすことではなく、「何か」ができるようになるためのものです。

なぜ、私が宿題のことを考えるようになったのか…それは、令和2年4月に異動したばかりのころ、つまり、新型コロナウイルス感染症が広がり始めたときです。保護者からの相談で最も多かったのが、「宿題を出してください。そうしないと遊んでばかりで…」という内容でした。

ハッとしました。

未知の恐怖で世界が混沌とする中、自分で考え、創意工夫して乗り越えることのできる子どもたちを育てていなかったことに気づかされたのです。ハンマーで脳天を叩かれたような思いでした。

これをきっかけに、翌年の令和3年4月には学校教育目標を「創造してたくましく生きる・自律・相互承認・表現」に変えました。

宿題について少し考えてみましょう。

学校がまだ教育のイニシアチブをとっていたころ…今から5、60年ほど前までは、学びのほとんどが学校を軸に動いていました。家庭に帰ってから何をすべきか、担任の先生が出す宿題が頼りにされていました。

しかし、時は流れ、子どもたちの放課後は大きく様変わりしました。塾での学び。習い事での学び。クラブでの学び。インターネットでの学び。学びの種類を子どもと家庭が選択できる時代になったのです。

にもかかわらず、いつまでも一律で「漢字ドリルを2ページやってきなさい」等、旧態依然とした宿題なのは、いかがなものでしょう。すでにマスターした子もいるかもしれません。他の習い事で、時間をかけられない子どももいるかもしれません。子どもや家庭のニーズから、どんどん乖離しているのではないでしょうか?

SNSで情報が飛び交う時代です。子どもが「なるほど」と納得できる効果的な宿題にしないと、不満が溜まっていきます。

多種多様な学びを寛容に承認することが、必要な時代になってきています。教育界は転換期を迎えていることは間違いないでしょう。

今は、せめて量的な価値観を取り払い、「できたら終了してよいです」といった、子ども自身が選択できる、質的な価値観を宿題に導入することが大事だと思います。

私はこれを踏まえて、令和4年度の夏休みには宿題の量を減らし、「子ども自身が、自分の適性に応じて選択できる方法」に切り替えました。それは例えば、こんなことです。

虫が好きな子は昆虫採集や観察。

自然が好きな子は星空観察。

調理が好きな子は料理創作。

裁縫が好きな子は洋服や手芸づくり。

絵が好きな子は絵画コンクールに挑戦。

読書が好きな子は、毎日の読書三昧。

文章を書くのが好きな子は、読書感想文や作文コンクールに挑戦。

体力をつけたい子は毎朝の運動。

タブレットのタイピングに挑戦。

ゲームが好きな子はプログラミングにチャレンジ。

塾や習い事への挑戦も自己選択で歓迎。

音楽の好きな子は音楽三昧。

車好きな子は、例えばSDGs対応の車について探究。

教育Youtuber“葉一(はいち)”さん の動画を見るのも、立派な学び。

心身が疲れている子はリフレッシュを兼ねてヨガ体操。

笑いが好きな子はネタづくり。

漫画家を目指す子は漫画製作。

親子でアウトドア体験。

家族で博物館見学。

親子で鉄道旅。

等あげれば切りがないです……。

自分の良さを発見できる時間、可能性を試す時間にしてほしいという思いからです。子ども時代に自分で決めて学んだり、思いっきり遊んだり、楽しく笑った子ほど、たくましく愉快に生きていけるのです。

保護者の願いもあると思いますので、保護者とお子さんで夏の計画を早めに相談しながら「ワクワク」を創り上げていくようなことも保証したいものです。