AIを活用した授業支援システムで“個性最適”“協働最適”な学びを【連続企画「教育DX」時代の学校マネジメント #06】

1人1台端末時代が本格的に始まり、授業支援システムを活用した授業を行っている学校も多い。そんなシステムのひとつ「スクールタクト」は、専用のアプリなどをダウンロードしなくても、インターネット用のブラウザで動くため導入時のハードルが低く、小、中学校を中心に多くの学校で採用されている。システムの開発者で運営元である株式会社コードタクトの代表取締役、後藤正樹氏に開発の経緯や特徴について伺った。

株式会社コードタクト

株式会社コードタクト代表取締役の後藤正樹氏。AIを活用し、“個性最適”や“協働最適”な学びの実現をめざしている。

この記事は、連続企画「「教育DX」時代の学校マネジメント」の6回目です。記事一覧はこちら

目次

インタラクションのある授業実現のために開発をスタート

公立の小、中学校を中心に、全国で2,000校以上、100万人以上のユーザーに活用されている授業支援クラウド「スクールタクト」。サービスの開発は、代表取締役の後藤正樹氏が始めた。

「かつて予備校で物理の講師を務めていたのですが、当時は先生がひたすら板書して、それを受験生がノートに写すスタイルが主流。あまりインタラクション(やりとり、交流)がない授業で、それを変えたいという思いがずっとありました。そんな中、2010年頃にiPadが発売され、それと同じ頃にウェブ上で共同編集が可能になるWebSocketという技術が生まれました。この2つを使えば学びを変えることができるのではないかと考え、今のサービスの原型となる学習管理システムを自分で作り始めたのです」

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「未踏IT人材発掘・育成事業」に採択されて得た研究費なども活用しながら、2011年頃に完成。2015年には法人化し、完成後も改良を重ねたシステムを「スクールタクト」としてリリースした。コロナ禍でGIGAスクール構想が急激に進められたことも追い風となった。ちなみに、会社名やサービス名に使われている「タクト(指揮棒)」は、後藤氏がプロの指揮者としての顔を持つことにちなむ。

「指揮者というと、すべてを指揮する独断的で強いリーダーシップをイメージする人がいるかもしれませんが、本来は演奏者たちのやりたいことを感じ取って、彼らのパフォーマンスを最大化するのが指揮者の仕事。僕が指揮をするときにいつも心がけている、パフォーマンスの最大化を教育の現場でも実現したいと思っています」

文字入力の過程がリアルタイムで見える

授業支援ソフトは、スクールタクト以外にも複数社が開発しており、激しいシェア争いが繰り広げられている。課題の提出、一覧表示など、できることには共通点も多いが、開発のビジョンや機能の細部、あるいは画面デザインやレイアウトにはそれぞれの違いが表れる。

スクールタクトが特に重視している機能が、利用者がキャンバス上に文字を入力したり図表などを描いたりする様子が、リアルタイムで教員や児童生徒にも表示される仕組みだ。多くのソフトは文章を作成し、完成後に送信ボタンを押すことで初めて共有されるが、スクールタクトでは書き始めた段階からその過程を見ることができる。机間巡視をしなくても、児童生徒それぞれの理解度が瞬時にわかるので、必要に応じて個別に対応することが可能になる。

「オンライン授業の場合、提出された成果物に対して、どれが正しいとか間違っているといった議論をしてしまいがちなのですが、我々はプロセスを共有することで対話を生んでいくことを重視しています。これは、リアルタイムで表示できるからこそ実現できること。おそらく他社製品にはない、スクールタクトだけの特徴的な機能です」

リアルタイム表示は、教師=子ども間だけでなく、設定を変えれば全員で共有することもできる。そのため、グループワークはもちろん、クラスメイトがどのような思考でその回答に至ったのかを知ったり、悩んでいる友達に教えてあげたりといった学び合い効果も期待できる。

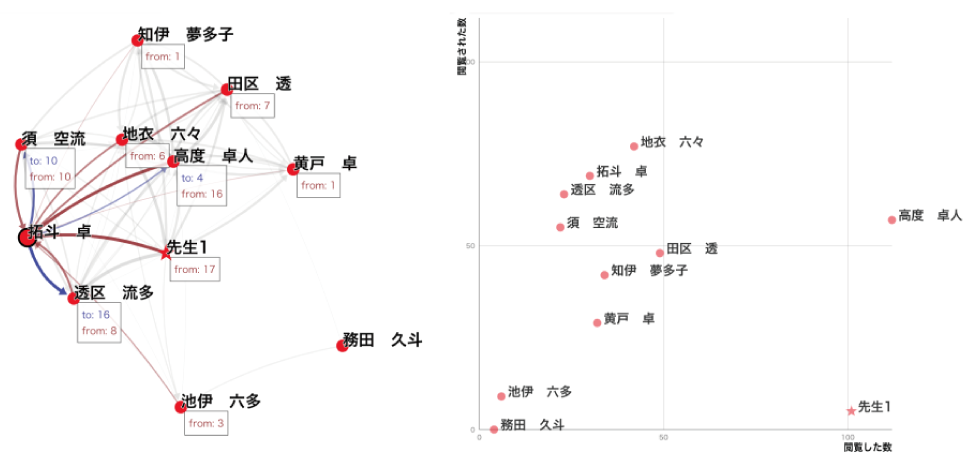

さらに回答のページには、多くのSNSで使われている「いいね!」やコメントを残す機能もある。一斉授業のようなスタイルであっても孤独感は少なく、みんなで一緒に学んでいる感覚が生まれ、学習者のモチベーションアップが期待できる。ちなみに教員用の画面では、誰が誰に対して「いいね!」をしたか、コメントを残したかというログを図にして表示する「発言マップ」という機能がある。

「ログを見ることで、人間同士の関係性がわかります。『この子はみんなを褒めて授業を盛り上げてくれているな』とか『この子はいろんな人の意見を見て、吸収しているな』とか『この子は一人で頑張るタイプだな』といったことがわかるので、先生方からは子どもたちの知らなかった側面が見えたという声が多く聞かれます。授業を楽しんでいる子ども、不登校への注意が必要な子どももわかります」