小学校理科での事故事例、避ける方法は? 【理科の壺】

理科の授業をするときに心配されるのが、けがや事故が起きないかということです。理科室にはたくさんのものがあり、時には薬品も使います。事故の多くは子どもたちへの注意不十分、または、教員の薬品等の扱い方が間違っている場合が多いです。小学校での授業の多くは、事故は起こりにくいとは思いますが、先生としてあらかじめ事故事例を知っておけば、留意する点をしっかり意識できるでしょう。心配しすぎず、正しい知識をしっかりもっておきましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校主任教諭・山口和也

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

理科の授業は子どもたちに人気の教科です。その理由として大きなものが、「観察・実験」があることです。普段使う機会がない観察・実験道具を使い学ぶことはとても楽しいものです。しかし、ニュースで時折見られるように、理科の授業中の事故は、毎年のように起きています。そこで今回は、安全・安心な楽しい理科の観察・実験を行っていけるように、どのようなけがや事故が実際の授業の中で起きているのかを単元を使って詳しく説明します。またそのような事故を防ぐために大切なことについてご紹介します。

1.やけど【4年生】もののあたたまり方

4年生のもののあたたまり方は特にやけどの事例として多く挙げられる単元と感じています。実際に授業中でも「もう冷めたと思って触ったらまだ熱かった」「少し動かそうとして触ってしまった」などの理由からやけどをしてしまった事例があります。

4年生は、まだ加熱実験の経験が十分ではありません。もし学校に理科実験支援員さんのようにサポートしてくださる方がいる場合は、実験後の移動などをお任せし、児童は実験器具に触らないよう打ち合わせをする、という方法もあります。

代表的な事故の事例(金属のあたたまり方)

●金属棒や金属板を熱した後、冷えたと思ったらまだ熱かったことによるやけど。

●金属棒の加熱実験後、金属板に移し替えようとしたとき、固定器具の加熱された部分に触れてしまいやけどする。

留意点と指導例

●全体で実験の進度を揃えて、器具を外したり移し替えるタイミングをそろえる。

●ぬれた雑巾を用意する。

●熱が発生する部分には絶対に手を触れないことを繰り返し指導する。

●理科支援員を活用し、児童は実験器具に触らないようにする。

単元配列としては冬に学習を行うので、気温が低いことから、すぐ冷めると思いこみがちだったり、すぐ次の実験(金属棒から金属板)をしたいから、焦って移し替えようとしがちだったりします。

落ち着いてじっくり観察し、結果をまとめるように声をかけるのもよいですね。

代表的な事故の事例(水のあたたまり方)

●アルコールランプに点火する際、マッチを誤操作したことによるやけど。

●アルコールランプを消火する際に焦ってしまい、アルコールランプを倒し、やけど。

●温められたビーカーを触ってしまい、やけど。

留意点と指導例

●事前にマッチのみを使い、点火から消火までの一連の動きだけを練習させる。これにより、実験の際に安心し、落ち着いて行えるようにする。

●アルコールランプについても、ただ点火して消火するという一連の動きだけを練習する。

●温められたビーカーの移動は支援員さんに任したり、教師が行ったりする。

これは実際にあった事例ですが、若手の先生への安全研修の際、マッチの火が怖くて、火が点いたとたんにマッチを放り投げてしまった方がいました。大人でも怖いことがあるので、安心して実験を行うための事前の指導や、怖い児童には無理にさせないなどの配慮も大切ですね。

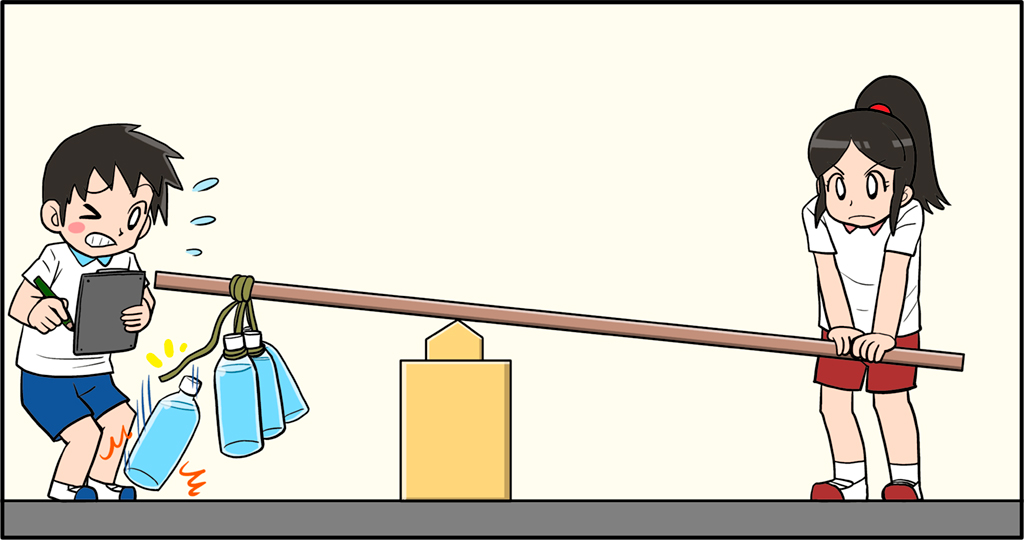

2.けが【6年生】てこのはたらき

6年生のてこのはたらきでは、これまでの理科の学習ではなかった、重いおもりを扱う実験を行います。小さな力で重いおもりを持ち上げることができる実験は楽しく、盛り上がってしまいがちです。そのため、勢いをつけて持ち上げてしまい、バランスを崩してしまう事例も聞かれます。より安全に実験を行うためにも、安全な器具を揃え、事故なく実験ができるための準備を年度初めから意識しておくようにしましょう。

また、けがが起きる理由として、理科室のルールが不徹底だったり、実験を行う際の心構えが不十分だったり、ということも考えられます。普段の教室とは違って、棚や機材のある理科室では注意が必要なことを意識させましょう。そして、正しい観察・実験方法を一人ひとりがしっかりと考えられるようにしましょう。特に、理科室を使い始めの3年生や、まだ不慣れな4年生においては、実際に危険が潜んでいる理科室の写真などを使い、体感的に理解できるようにするとよいでしょう。

代表的な事故の事例(てこのはたらき)

●自作の実験器具を使用した際に、棒と支点の固定が十分ではなくズレてしまい、指を挟むことによるけが。

●自作の実験器具を使用した際に、固定が不十分で重りが足の上に落下したことによるけが。

留意点と指導例

●実験器を備品として揃えておく。

●おもりは10kgまでにし、砂袋など柔らかいものにする。

●事前に演示で操作しながら、危険なポイントについて確認してから実験を行う。

私が赴任した学校では、実験器がなく、自作のものを使って学習をしているところが多かったように思います。やはり、固定がズレてしまったり、おもりが滑って落ちてしまったりすることがありました。可能であれば年度初めに備品をチェックし、ないようであれば購入を検討するとよいでしょう。