小5理科「人のたんじょう」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校指導教諭・木村 七帆子

福岡県公立小学校教諭・村上 恵梨

監修/文部科学省教科調査官・有本 淳

福岡県公立小学校校長・下田 秀司

福岡県公立小学校教頭・林 謙吾

目次

単元の目標

人の発生についての資料を活用する中で、胎児の様子に着目して、時間の経過と関係付けて、動物の発生や成長を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成することをねらいとなります。

学習指導要領では、次のことを理解するようにすることが示されています。

ア(イ)人は、母胎内で成長して生まれること。

子供が問題解決の活動を通して、上のア(イ)を理解するように指導しましょう。また、その過程において、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を育成しましょう。

単元展開

総時数 8時間

この単元までに、子供は植物の発芽や成長の条件についての実験を行ったり、メダカの誕生について卵を観察したりして調べてきています。しかし、この単元で対象となるのは、母胎内の胎児であるため、直接観察することが困難です。そこで、必要に応じて、エコー写真や成長を記録した写真資料、また、映像資料や模型などを活用しながら、胎児に着目して問題解決していきましょう。

例1:エコー写真

例2:赤ちゃんの大きさモデル

第1次 胎児の母胎内での様子や成長を予想し、学習の見通しをもつ

1 胎児の成長の様子を予想し、考えを交流する。

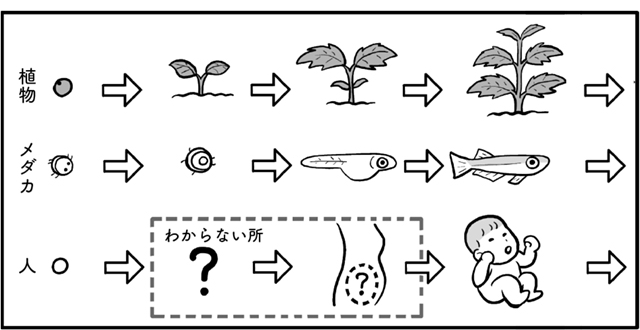

単元の導入では、これまで学習してきた「生命のつながり」を振り返り、植物やメダカの成長について調べて分かったことや、自分自身が経験してきたことを基にしながら、母胎内の胎児の成長の様子についての考えを交流することで問題を見いだしていきましょう。

2 見いだした問題や気付きを基に学習計画を立てる。

人の命が受精卵から始まることを伝え、メダカのたんじょうと関係付けて考えられるようにすることで、共通性・多様性の視点で事象を捉えることができるようにします。

そこで、メダカと人の受精卵の育ちのイラストを並べて掲示すると、比較したり関係付けたりして考えやすくなります。

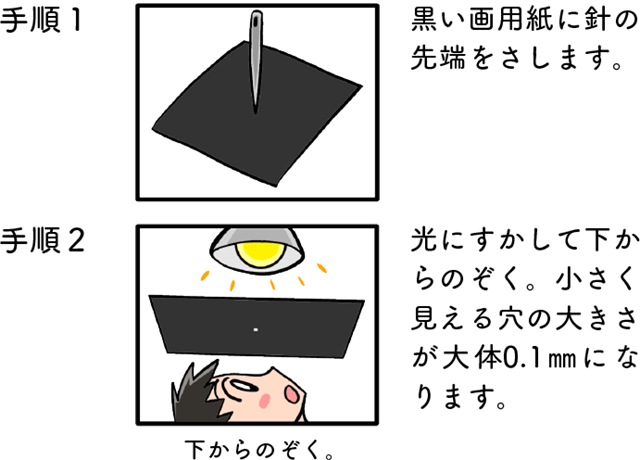

また、人の受精卵は0.1㎜です。これは、メダカのたまごの約10分の1の大きさしかありません。黒い画用紙に針の先端を差し込み、光に透かして下からのぞくと見える穴の大きさが大体0.1㎜になります。子供たちに提示すると、その大きさを体感することができます。そして、メダカよりはるかに大きくなる人は、受精の段階ではメダカより小さいことに気付くことができます。

第2次 胎児の母胎内での成長について調べる(授業の詳細)

3 胎児の母胎内での体の変化について調べる。

4 養分や呼吸の様子について調べる。

5 羊水の役割について調べる。

6 胎児の母胎内での成長についてまとめる。

第3次 胎児の母胎内でも成長について考えを交流する

7 胎児の母胎内での成長について調べたことを基に、発表資料などを準備する。

8 それぞれ調べたことを発表し、友達と考えを交流する。