小6理科「生物と環境」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・倉富 麻衣子

福岡県公立小学校教諭・宮地 智広

福岡県公立小学校主幹教諭・黒川 裕之

監修/文部科学省教科調査官・有本 淳

福岡県公立小学校指導教諭・坂上 徹

福岡県公立小学校教頭・是澤 真利

目次

単元の目標

生物と水、空気及び食べ物との関わりに着目して、それらを多面的に調べる活動を通して、生物と持続可能な環境との関わりについて理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や生命を尊重する態度、主体的に問題を解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。

学習指導要領では、次のことを理解するようにすることが示されています。

ア(ア)生物は、水及び空気を通して周囲の環境と関わって生きていること。

ア(イ)生物の間には、食う食われるという関係があること。

ア(ウ)人は、環境と関わり、工夫して生活していること。

子供が問題解決の活動を通して、上のア(ア)、ア(イ)、ア(ウ)を理解するように指導しましょう。また、その過程において、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を育成しましょう。

単元展開

総時数 6時間

本単元では主に共通性・多様性の見方を働かせて、自然事象を捉えることが大切です。植物と動物を比較することで、どちらも呼吸をしている、水が必要等の共通性に気付いたり、植物が出した酸素によって動物は呼吸ができるなどの生物と水及び空気との関わりについて調べたりします。

第1次 単元を通した問題づくり

1 人や動物、植物が生きていくために必要なものは何か話し合い、単元を通した問題を設定する。

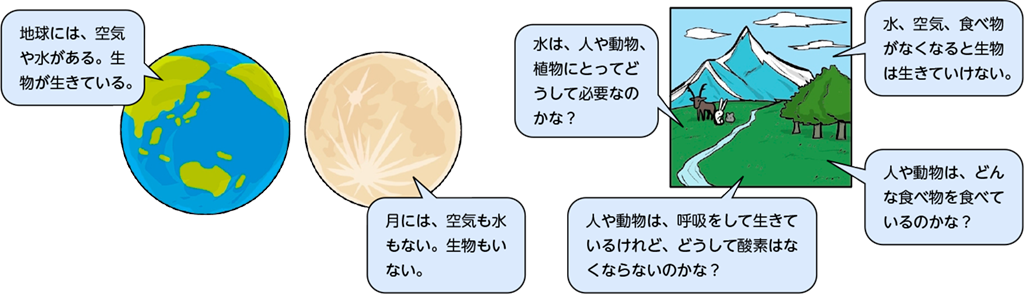

単元の導入では、地球と月を比べて、「地球で生物が生きていけるのはどうしてか」を話し合うことで、単元を通した学習問題を設定するとよいでしょう。

第2次 食べ物を通した生物どうしの関わり

1 メダカの食べ物を調べる。

2 食べ物から生物同士の関係を調べる。

第3次 空気を通した生物どうしの関わり

1 植物が出し入れする気体を調べ、生物は、空気を通してどのように関わっているか考える。(授業の詳細)

第4次 水と生物との関わり

1 生物は、水を通してどのように関わっているのかを調べ、人と環境との関わりについて考える。