小6特別活動 学級活動編「6年〇組スタート集会の計画を立てよう」指導アイデア

文部科学省視学官監修による、小6特別活動の指導アイデアです。5月は、<「6年〇組スタート集会の計画を立てよう」学級活動⑴>を扱います。

小学生6年目であっても初めて同じクラスになった友達やまだ関わりの少ない友達もいる新学期。いろいろな人と関わって、クラスの絆を深めるという、集会の計画の具体的な話合いや振り返りなどの方法を紹介します。

執筆/埼玉県公立小学校教諭・白根かなみ

監修/文部科学省視学官・安部恭子

埼玉県公立小学校校長・大澤 崇

目次

年間執筆計画

4月 学級活動⑶ ア 6年生になって

5月 学級活動⑴ 6年〇組スタート集会の計画を立てよう

6月 学級活動⑵ イ(ウ) SNSとの付き合い方

7月 学級活動⑴ 1学期がんばったね会をしよう

9月 学級活動⑴ 夏休み発表会をしよう

10月 学級活動⑶ ウ 自主学習の工夫

11月 学級活動⑴ 学級読書祭りをしよう

12月 学級活動⑵ ウ 病気の予防

1月 学級活動⑴ オリジナルカルタをつくろう

2月 学級活動⑶ ア もうすぐ中学生

3月 学級活動⑴ 学級お別れ会をしよう

学級活動⑴の内容と育成する資質・能力

学級活動⑴の授業では、自分たちの学級や学校の生活をよりよくするために、子供たちが自ら生活上の問題を発見し、課題を解決するために話し合い、合意形成したことを協力して取り組むとともに、実践後、一連の活動を振り返り、次の課題解決へつなげることを通して自治的能力を育てます。

本時のねらい

小学校生活最後の1年間となる6年生。小学生6年目であっても初めて同じクラスになった友達やまだ関わりの少ない友達もいる新学期。5年生の時に同じ学級だった友達とばかり関わってしまうという状況を改善し、最高学年としてよいスタートを切り、クラスの絆を深めます。

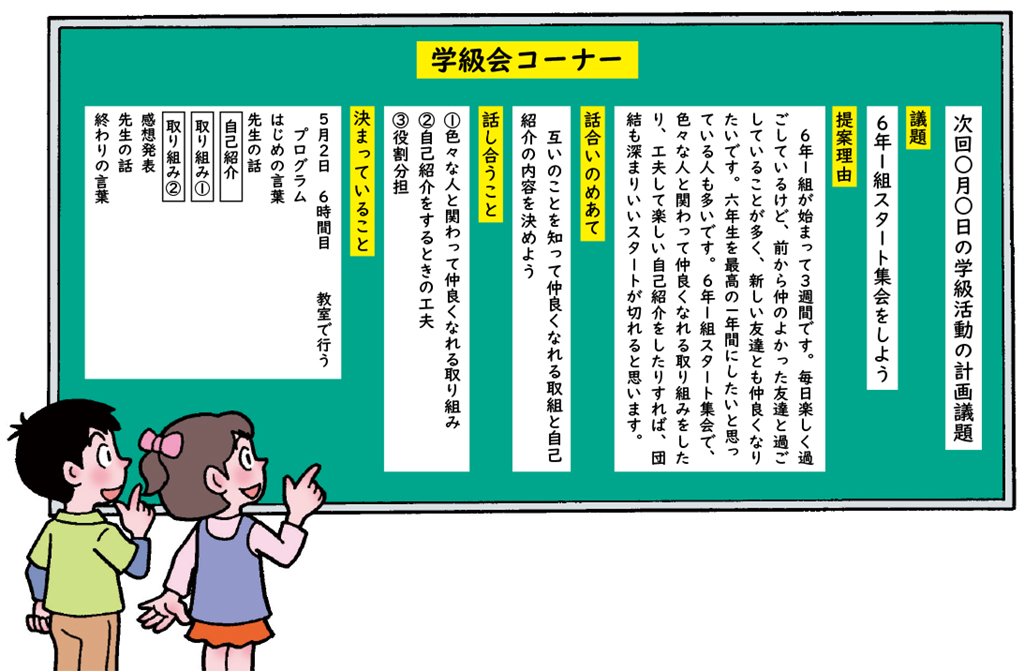

学級会コーナーをつくろう

学級会コーナー…次回の学級会の予告をします。短冊などに書いておけば、そのまま学級会の黒板に移動して使えます。別のコルクボードやホワイトボードに書いておき、そのまま移動することも考えられます。

議題ポスト…議題ポストは空き箱などを利用して作ります(中身が見えるように工夫することも考えられます)。

議題提案カード…いつでも提案できるように議題ポストのそばに議題提案カードを用意します。

事前の活動

司会グループで学級会の準備をしよう

学級会ノートの作成と事前打合せは計画委員会〈司会グループ(5~6人程度の輪番制)と提案者・教師〉で行います。はじめは教師が積極的に準備に参加し、徐々に子供たちに任せるようにすることで、話合いの時間に子供たちが自信をもって進行できるようになります。

①議題案を選ぶ

議題提案ポストの中から、司会グループと教師で選びます。教師が普段から子供たちのつぶやきなどを見付け、助言することで、議題ポストに意見が入りやすくなります。司会グループで議題案を選んだら、クラスのみんなに議題案を提示し、最終的に議題として決定します。

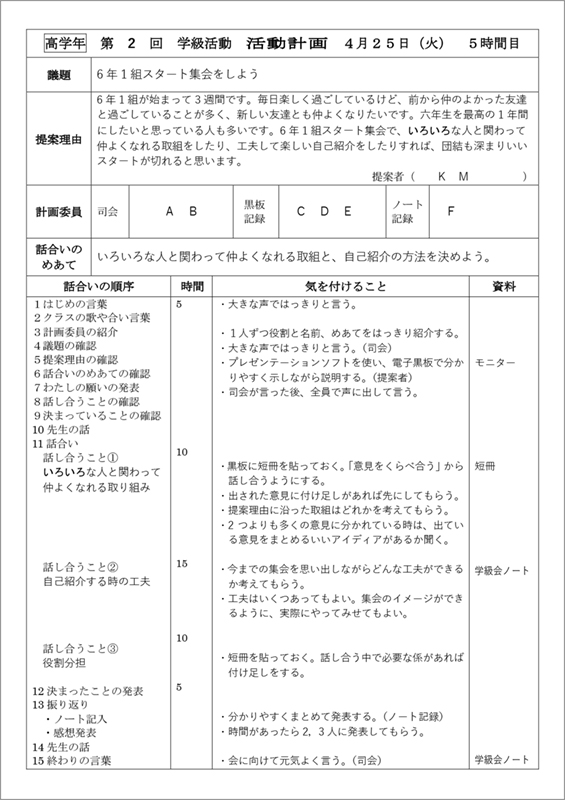

②活動計画をつくる

学級会で「話し合うこと」や「決まっていること」を話し合って決めます。話合いの流れを考え、時間配分も考えます。

「話し合うこと」の内容は、基本的には ①何をするか ②どのようにするか(工夫) ③役割分担 の3つです。話し合う時には、すべての内容に同じ時間をかけるのではなく、「どのようにするか(工夫)」に時間をかけるようにします。

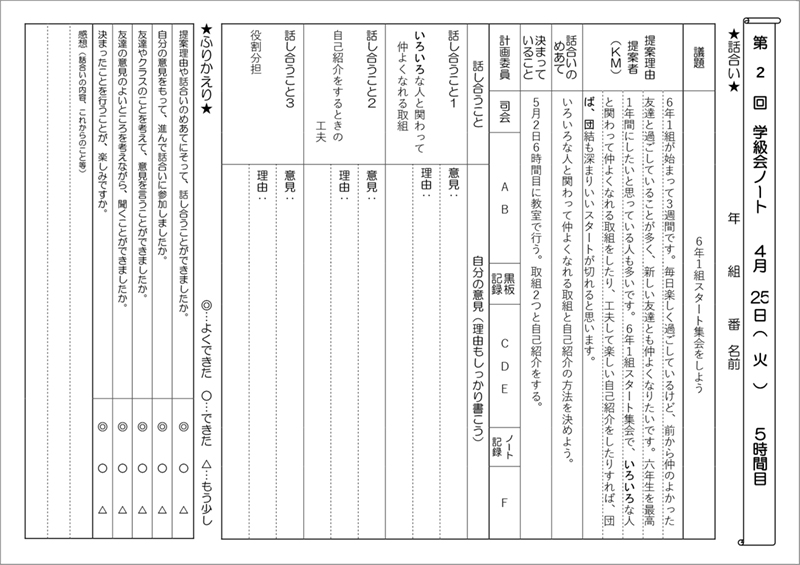

③学級会ノートをつくる

議題や司会グループの名前、話し合うことなど、あらかじめ記入できることは司会グループが記入した上で印刷します。

④みんなに書いてもらう

学級会ノートを配付し、各自が自分の考えを記入します。なかなか思い付かない子供には、記入した学級会ノートをタブレット端末で写真保存して参考にできるようにすることも考えられます。記入後、教師が助言や励ましの言葉を書いて返すことで、子供たちが自信をもって発言できます。

⑤司会の練習・準備をする

学級会ノートに記入された意見をもとに、話合いの流れをシミュレーションします。黒板記録は出される意見を予想し、あらかじめ短冊に記入しておくことで話合いがスムーズに進むようになります。