リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #44 ソーセージがもたらした最期|篠原諒伍 先生(北海道公立小学校)

子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットを機能させて教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今週は篠原諒伍先生のご執筆でお届けします。

執筆/北海道網走市立南小学校教諭・篠原諒伍

編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

目次

はじめに

現在、北海道の網走市で公立小学校に勤務しています。

生まれてこの方34年間、ずっと北海道の広大な大地で育ちました。

やはり、北海道の魅力の一つは、野生動物を含めた大自然。「一枚画像道徳」のお話をいただいた時から北海道の自然をテーマに実践を行いたいと考えていました。

現任校には、今年度の4月に転勤しました。以前は、世界自然遺産「知床」を擁する斜里町の小学校に7年間勤務をしていました。

斜里町で勤務をする傍ら、趣味である写真を撮りに行ったり、地元の役場の方とお話をしたりする中で、世界遺産が抱える課題に直面することもありました。

そんな斜里町が抱える課題を切り口として、自然と人との関わり方を考えられる時間にしたいという想いでつくった実践を紹介いたします。

1 地域の素材で考える実践

対象:小学6年

主題名:自然と共に生きる

内容項目:D-20 自然の偉大さを知り、自然環境を大切にすること。

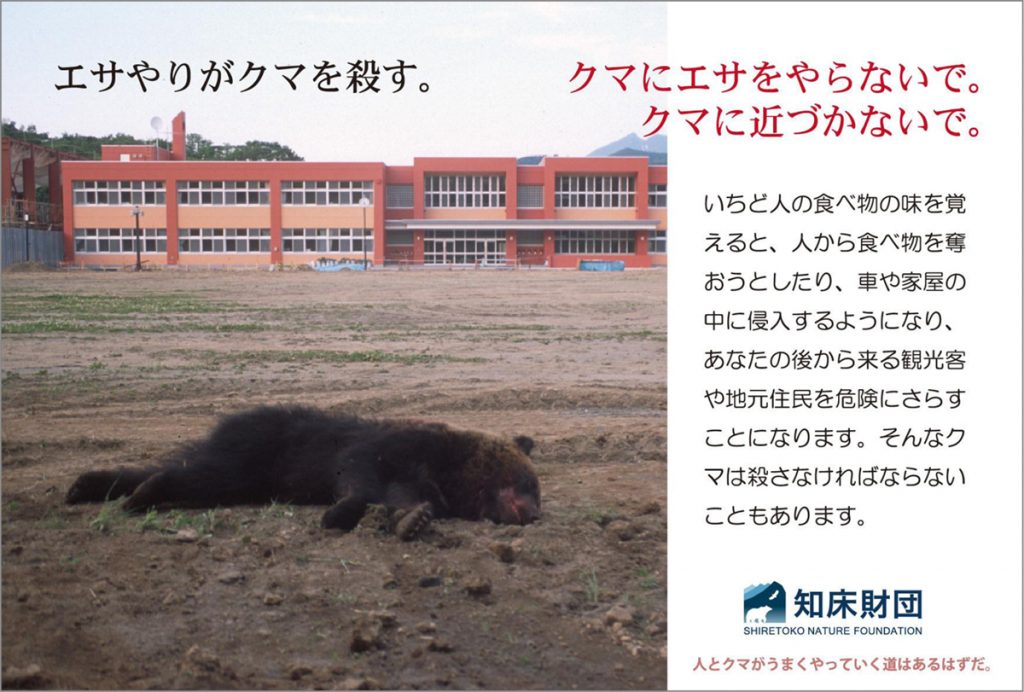

以下の写真を提示します。

画像を提示した後、書かれている文章を範読します。その後、簡単な説明を加え、一つ目の発問を行います。

この雌のクマは、観光客が与えたソーセージを食べたことで、人や車に対する認識を、警戒する対象から食べ物を連想させる対象へと変えていきました。

彼女が何度も道路沿いに姿を現せば、そこに群がる観光客。

どんどん彼女は人に慣れていきます。地元の人々が、何度も人に近付けまいと様々な対策を講じました。

しかし、その対策もむなしく、いつの日か小学校に現れた際に彼女は駆除されてしまいました。

地元の方々は何年も前から、幾度となく野生動物へのエサやりの禁止を呼びかけてきました。しかし、それでもエサやりは無くなることはありませんでした。

発問1 なぜ人はダメだと分かっていてもエサやりをしてしまうのだろうか。

●どうせ誰も困らないだろうと考えたから。

●せっかく知床に来たんだから、これくらいいいだろうと考えたから。

●自分だけならいいんじゃないかと考えたから。

●自分の心に負けてしまったから。

●クマの食事をする姿を見たいと思ったから。

●みんなやっているからいいだろうと考えたから。

●クマが殺されると思ってはいないから。

説明

私はかつて、「私たちが住んでいる場所にクマがいるんじゃない。クマが住んでいる場所に私たちがいるんだよ。」と教わりました。

決して自然は人間たちのものだけではない、という教えです。

「人間が自然と親しんでほしい」と考え、人と自然がよりよく関わって生きていける方法を探し続けている人たちもたくさんいます。

知床を国立公園とする際、大切にしたい考えの一つに「自然と人間の真のふれあいの場を創造すること」という言葉があったそうです。

当時の人たちも人と自然が触れ合うことを大切にしたいと考えていたのですね。

しかし、「核心地域」といってほとんど人の手が入らないように制限をしている地域もあります。これは、同じ世界自然遺産の白神山地や知床でも存在しており、入るためには許可が必要です。

「自然を守るためには、人ができるだけ入らない方がよい。」という考えもあります。

ですが、あまりに規制を厳しくしすぎると、人と自然が触れ合う機会が減ってしまいます。

やはり、私たち人間とクマを含めた自然が触れ合いながら生きていく方法を探していくということが大切になってくるようですね。

発問2 クマと人が、幸せに暮らすためにはどんなことを大切にしたらいいだろうか。

●一人一人がもっと意識をしたらいいのではないか。

●もっとクマを含めた自然のことを知ることが必要だと思う。

●クマのことを勉強することが大切だと思う。

●今回のことを他人事にしないことが大切だと思う。

●自分たちの行動が、自然にダメージを与えることを自覚した方がいいと思う。

●規制をもう少し厳しくしたらいいのではないか。

●少しだけ核心地域を増やすといいと思う。

説明

知床の自然を「知り、守り、伝える」ために様々な活動を行っている「知床財団」という団体が存在しています。

知床財団のホームページに「知床財団の基本的な考え方」という文章が載っています。

ヒグマは知床の豊かな自然を構成する重要な生き物であり、知床を象徴する大型野生動物です。私たちは100年後、200年後も知床からヒグマが地域個体群として消えることなく、知床の自然の中で生活していることを望んでいます。 そのためには、人間、特に地域に住む人々がヒグマの存在を許容できる状態、つまり、地域に住む人々が「ヒグマが近くで暮らしていてもいいよね」と思ってくれる状態を維持し続けることが必要です。人身事故がひとたび発生すれば、また、経済(農業、漁業、観光)被害が大きくなれば、地域の “許容” はとたんに失われてしまいます。そうなった場合、ヒグマは積極的に駆除され、ヒグマが絶滅してしまう可能性も出てきます。ヒグマとの軋轢の大半は人間が気をつけることで回避可能です。地域の人々が許容し続けられるよう、ヒグマによる人身事故を発生させないこと、ヒグマとの軋轢を最小化することが私たち知床財団の使命であり、そのための活動を「ヒグマ対策」と呼んでいます。

「ヒグマが近くで暮らしていてもいいよね」という状態を維持するためには、私たちのような地元以外の人々が、むしろ強く意識する必要があるのではないでしょうか。