小1体育「器械・器具を使っての運動遊び(跳び箱を使った運動遊び)」指導アイデア②

文部科学省教科調査官の監修による、小1体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「器械・器具を使っての運動遊び(跳び箱を使った運動遊び)」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校教諭・仲村啓

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

東京都教育庁指導部主任指導主事・美越英宣

単元名

とびとびボックスランド!

目次

単元目標

●知識及び技能

跳び箱を使った運動遊びの行い方を知るとともに、跳び乗りや跳び下り、手を着いてのまたぎ乗りやまたぎ下りをして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

跳び箱を使った運動遊びの簡単な遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

跳び箱を使った運動遊びに進んで取り組み、順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

跳び箱を使った運動遊びは、様々な動きに挑戦し、それらができる楽しさに触れることのできる運動遊びです。

基本的な動きや技能を身に付けるようにするとともに、簡単な遊び方の工夫をして、きまりを守り誰とでも仲よく運動遊びをしたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることなどができるようにすることが大切です。

低学年の2年間で、跳び乗りや跳び下り、手を着いてのまたぎ乗りやまたぎ下りができるよう、1年生では片足や両足での踏切や両手を広げた支持などの基礎となる体の動かし方や感覚を、楽しみながら身に付けられるようにすることが大切です。

感染症対策

・活動前後の手洗いを徹底します。

・フープやマーカーなどを使用し、順番を待つとき、友達を見るとき、友達や教師とかかわるときに、間隔が十分に取れるようにします。

・跳び箱を跳んだ後など、決められた動線を通るようにします。

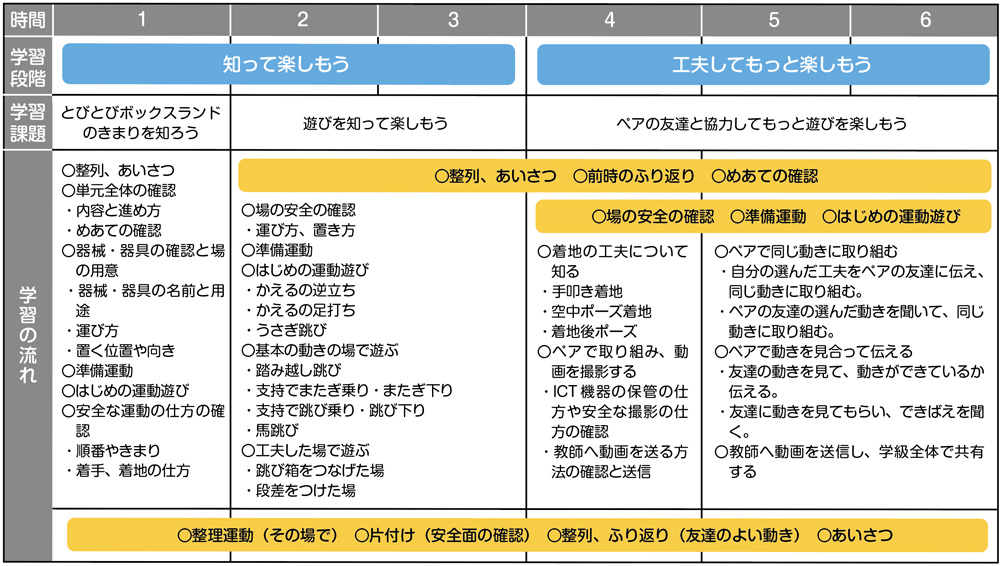

単元計画(例)

工夫して楽しむ(第4〜6時)

単元の後半は、ICT機器を活用しながら、前半で楽しんだ基本の動きに、着地の工夫を加えて、より楽しめるようにします。

ペアに分かれてお互いの動きをICT機器で撮影し合い、自分の動きを確認できるようにします。また、ペア以外の友達の動きも見られるよう、ICT機器内の学習支援アプリケーション(以下、学習アプリ)を通して、撮影した動画を教師に送信し、学級全体で共有できるようにします。

教師は、事前に学習アプリ内で子供が動画を提出できるよう、ノートやカードなどをつくっておきます。子供たちは学習アプリ内で動画を撮影して保存し、提出ボックスに送ります。教師は、子供たちから提出された動画の一覧ページを共有設定し、子供たち全員が見られるようにします。

なお、ICT機器を使う前には、カメラ機能や学習アプリの使い方、安全な保管の仕方、撮影の仕方について確認しておきます。

第4時では、3つの着地の工夫を提示し、それぞれの動きに取り組みます。

第5・6時では、ペアになって同じ動きに取り組むようにします。

まず、自分の選んだ工夫をペアの友達に伝えて、同じ動きに取り組みます。その後、役割を交代し、ペアの友達の選んだ動きを聞いて、同じ動きに取り組みます。その際、ペアで動きを見合って伝え合う活動も取り入れます。

「確認する人」の位置で友達の動きを見て、動きができているかを伝えたり、友達に動きを見てもらい、できばえを聞いたりするなどして、ペアで協力して取り組むようにします。

単元の後半では、準備や片付けを繰り返し行うことにより、短時間で場の設定などが行えるようになるため、毎時間の学習のふり返りを充実させる時間を確保するようにします。

具体的には、自分が選んだ工夫でがんばったことや、友達が選んだ工夫のよかったところを伝え合ったり、学習カードに書いたりします。