10月の落とし穴~「荒れ」「学級崩壊」を防ぐ学級経営のターニングポイント

学級の「荒れ」や「崩壊」が最も起こりやすいのは、10月といわれています。ここで、教師自らを振り返り、子どもたちの言動に注意を払い、小さな変化も見逃さない策を打つことで、10月の落とし穴から脱出できます。

目次

魔の10月を乗り越える

10月後半は、運動会が終わり教師も子どももホッと一息つきたい時でもあります。しかし、その油断の先には、落とし穴が待っています。学級の「荒れ」や「崩壊」が一番多く表出してくる時期がこの時期なのです。

小六の子どもたちは、小学校最後の運動会で組体操や応援団、係の仕事などをやり切り、充実感でいっぱいのはずです。が、中には、「燃え尽き症候群」に陥っている子どもがいるかもしれません。そして、それは教師にも当てはまります。

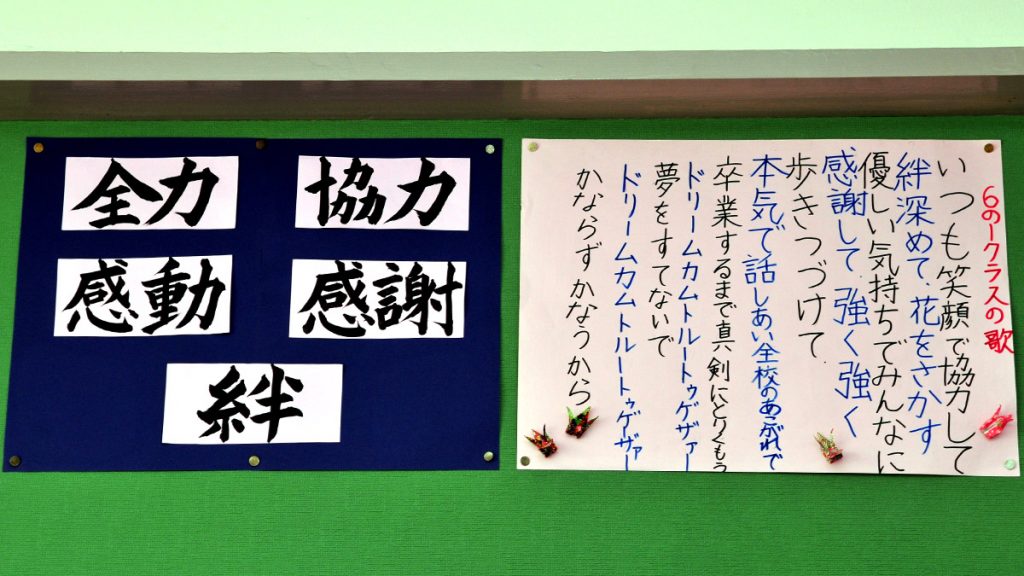

学級だよりを発行する頻度が落ちていたり、子どもの勝手な行動を「少々のことなら・・・」と目をつむったりしていませんか。少しの気の緩みが、一気に子どもたちに伝わります。教師もここががんばりどきです。最高学年をサイコーにするために気を引き締めましょう。

こんな子どもの姿には要注意

秋に修学旅行がある学校では、運動会が終わって、本格的に取り組み始めることでしょう。修学旅行を例に注意しておきたい子どもの姿をあげてみます。

子どもたちの関心事は、活動班のメンバーやバス・電車の席順などです。決め事をする場面で教師やクラスメイトに対する態度が気になる子どもはいませんか。

このような勝手な言動が見られるときは、見過ごすわけにはいきません。学級会と同じように話合いのめあてをはっきりさせましょう。

修学旅行のめあてやルールも大切です。「みんなが楽しめるように」「マナーを守って」など集団活動であることを強く意識できるような言葉を使うとよいでしょう。