小1算数「ひきざん」指導アイデア(1/12時)《13 -9をブロックをつかってかんがえよう》

執筆/福岡県公立小学校教諭・石丸こずえ

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井 健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準準

(本時の位置 1/ 12)

本時のねらい

10のまとまりに着目し、具体物を用いて計算の仕方を考える活動を通して、減加法を理解することができる。

評価規準

繰り下がりのある減法の計算の仕方を、10 -(1位数)という既習の計算に帰着して考えることができる。(数学的な考え方)

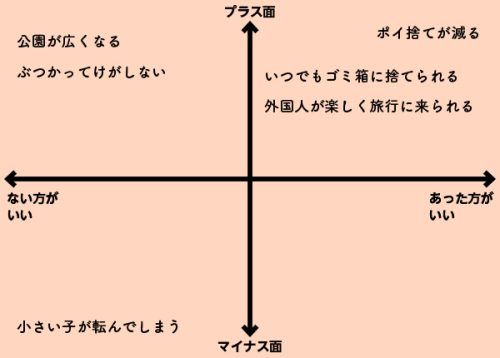

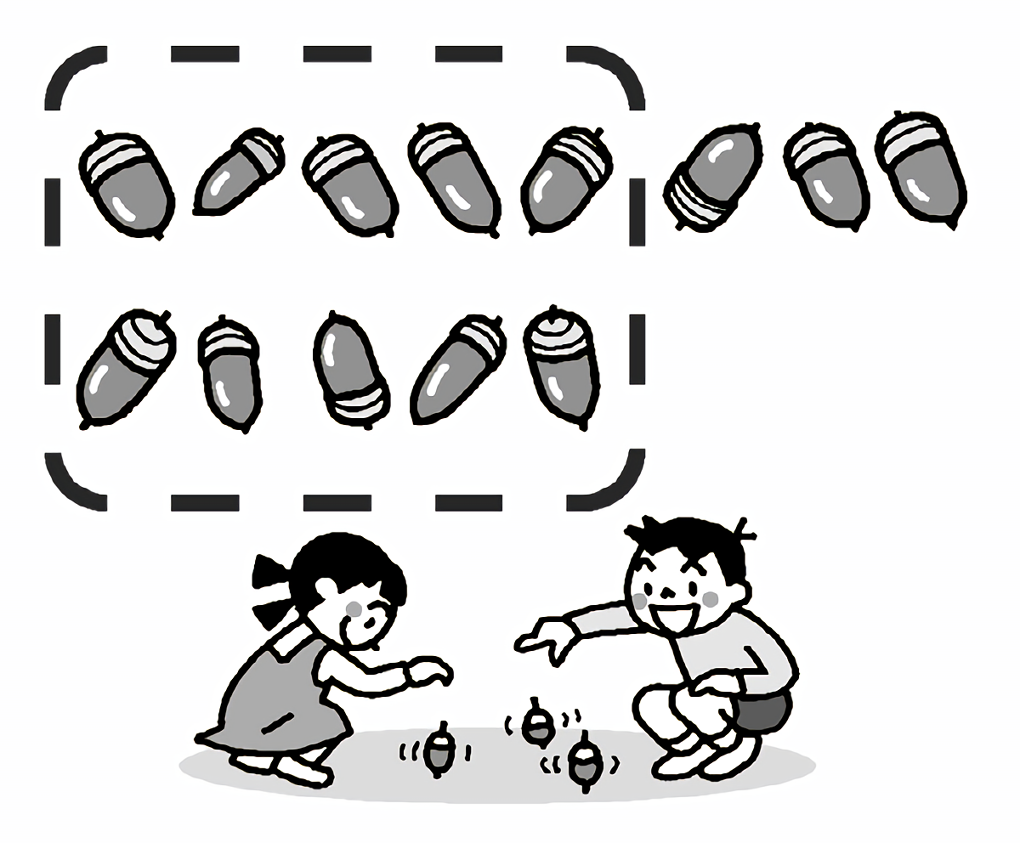

問題場面

ドングリが 13こ あります。ドングリを □こ つかいます。なんこ のこりますか。

※問題文の減数の部分を□にし、既習の学習内容を確認します。

2個使うと、何個残りますか。式を立ててみましょう。

13 -2です。

なぜ、ひき算なのですか(演算決定の根拠を問う)。

「残り」を、求めるからです。

計算してみましょう。

11 個です。

3個使うと、何個残りますか。

13 -3で、答えは10 個です。

9個使うとき、式はどうなりますか。

13 -9です。

できそうですか?

難しいです。3から9は引けません。

これまで、何を使って計算の仕方を考えていましたか。

数図ブロックです。

では、数図ブロックを使って、9の引き方を考えていきましょう。

本時の学習のねらい

13 -9の こたえの みつけかたを、ブロックを つかって かんがえよう。

見通し

・数図ブロックを使う(方法の見通し)。

自力解決の様子

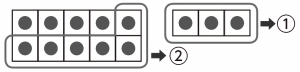

ドングリと同じ数だけ、数図ブロックを出しましょう。ここから9個取ります。できるだけ、さっと取れるとよいですね。どこから、どのように取ったらよいのかを、考えてみてください(少し考えさせる)。

それでは、先生が「せーの」と言ったら、9個取ってもらうよ。

「せーの!」

(9個取ったら手を離させ、操作の跡が見えるようにする)

みなさん、いろいろな取り方をしていますね。 どこから、どのように9個取ったのか、説明してもらいましょう。

A:つまずいている子

引く数を、間違える。

10のまとまりからの9個だけでなく、ばらの3個も引いてしまう。

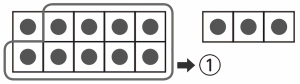

B:素朴に解いている子

1つずつ、引く。

ばらから、引く(減減法)。

C:ねらい通りに解いている子

10のまとまりから、引く(減加法)。

自力解決と学び合いのポイント

イラスト/佐藤雅枝

『小一教育技術』2018年12月号より