小2国語「スイミー」板書の技術

今回は、小2の代表的な教材「スイミー」です。この単元は、物語を読んで思ったことや想像したことを中心にお話を紹介し合い、最終的には「スイミー」の作者であるレオ=レオニの他の作品を読むという学習活動をしていきます。主人公であるスイミーの特徴を捉えたり、スイミーの様子を読み取ったりして、子供と話し合いながらまとめる板書の工夫を紹介します。

監修/京都女子大学附属小学校特命副校長・吉永幸司

執筆/大阪府公立小学校教諭・岡本美穂

教材名 「スイミー」(光村図書)

目次

単元の計画(全10時間)

1 作品の読み聞かせを聞き、感想を書く。挿し絵の並び替えをしながら、あらすじをつかみ、学習の見通しをもつ。

2 第1場面について考える。主人公であるスイミーの特徴を捉える。

3 第2場面について考える。まぐろがきょうだいたちを食べてしまうときの状況を理解し、自分の言葉で表現する。

4 第3場面について考える。ひとりぼっちになったスイミーの様子を読み取る。

5 第4場面について考える。スイミーが見つけたものの様子を想像しながら音読し、それがどんなものなのかを考える。

6 第5場面について考える。小さな赤いきょうだいたちを見つけたときのスイミーの様子を考え、表現する。

7 第6場面で「大きな魚を追い出したスイミー」について考える。

8 単元を通して想像したことや思ったことを音読で表現する。「スイミー」を読み、一番紹介したいと思う場面を選び、お話を紹介する文章にまとめる。

9 「スイミー」を読んで思ったことや想像したことを中心に、お話を紹介し合う。

10 単元における学びを振り返り、レオ=レオニの他の作品を読む。

板書の基本

授業の後、板書を見返すと、さっと思い付くだけでも次のことが出てきました。

・何が大事なのかがわかりにくい。

・どこを見たらよいのかわからない。

・バランスが悪い印象。

・レイアウトが見にくい。

・どれが子供の意見なのかわかりにくい。

・囲んでいる部分が多すぎて、見分けにくい。

・黒板回りがごちゃごちゃしているのが気になる。

・教師の字が読みにくい。

・何のために、子供に板書を写させているのか。

ここに書いていることは、板書の大事さとともに、授業の基本でもあります。

自分の中で決まりを作らずに実践を続けていると、何を黒板に書くべきなのか、またどこに書くべきなのかなど、常に悩みが付いていきます。しかし、一番困ることは、その悩みに対してすぐに一人で判断し、答えを出して行動しなくてはいけないということです。それも毎日です。すると、だんだん知らない間に自分のやりやすい方法で進めていくようになってしまうのです。

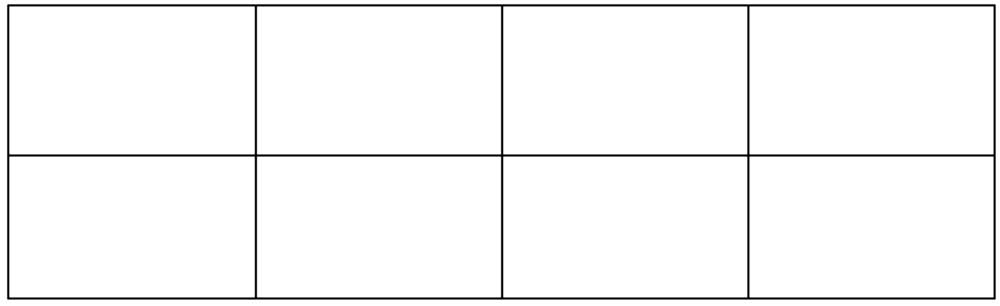

そこでまずは、黒板の書く場所について見直してみましょう。

黒板を一面として見るのではなく、8個に分割して見るようにします。そして毎回一番上にそろえて書くのではなく、文頭をどこから書くのがよいのかなど、内容に合わせて工夫することによって構造的な板書になっていきます。