小5 国語科「グラフや表を用いて書こう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小5国語科「グラフや表を用いて書こう」(光村図書)の全時間の板書、発問、予想される子供の発言、1人1台端末活用アイデア等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/神奈川県横浜市立東汲沢小学校校長・丹羽正昇

執筆/神奈川県横浜市立藤の木小学校・阿部真央

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、自分の目的に合った資料(グラフや表)を選び、その資料と文章を関連させて、これからの社会について自分の意見を述べる文章を書きます。

意見文により説得力をもたせるためには、自分の考えを裏付けたり証明したりするような資料を探すこと、資料を正しく読み取ること、読み取ったことと自分の考えの整合性を考えることが大切です。

自分の意見に合う資料を選んだり、友達と書き表し方について交流したりする活動を通して、文章の中で効果的に資料を使い、より説得力のある文章を書くことができるようにしていきます。

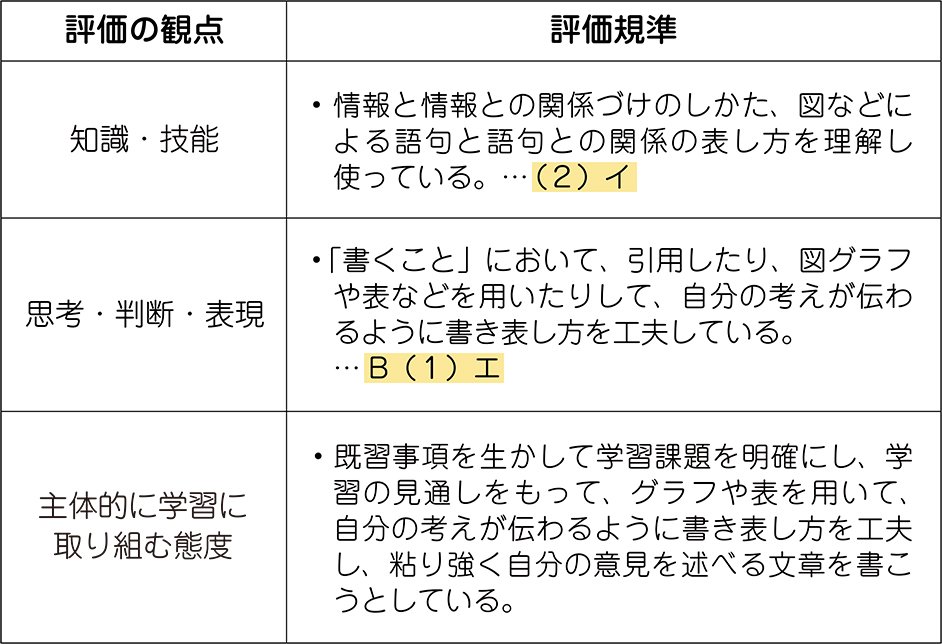

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、「B 書くこと」の言語活動例「ア 事象を説明したり意見を述べたりするなど、考えたことや伝えたいことを書く活動」として、今生きている社会がくらしやすい方向に向かっているかについて、自分の考えの裏付けや証明となるグラフや表を用いて、自分の意見を述べる文章を書きます。

自分の意見に説得力をもたせるために、文章の中で資料を効果的に用いることが大切です。

資料から分かることを伝えるのではなく、自分の意見に説得力をもたせるため、自分の意見の裏付けや証明とするために資料を用います。

そのために、集めた資料の中から、自分の意見と資料の整合性を考え、より自分の意見が伝わるように書き表し方を工夫していきます。

自分の意見と資料の整合性をもたせるためには、資料から分かる情報について正しく整理し、関係付けることが大切です。情報と情報、情報と自分の意見との関係付けをしていく力が付くことが期待できます。

また、「社会のくらしやすさ」という大きなテーマについて意見を述べる文章を書くことで、資料と意見のつながりだけではなく、友達の社会についての見方や考え方、自分の意見との相違などを知り、自分の社会に対する見方を広げたり、友達への理解を深めたりすることにもつながります。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 見通しをもって学習し、目的に合わせて自分の学びを調整する

児童は、「固有種が教えてくれること(教科書 P.138〜145)」を読み、資料があるとより説得力が増すことや伝えたいことが伝わりやすくなることなどを学習しています。そこから、効果的に資料を使って文章を書くというゴールをもち、学習計画を立てていきます。

全体で学習計画をたて、学習をすすめていきますが、全員が同じように学習を進めていくことよりも、児童一人一人が何をしたらよいか見通しをもち、自分の学習を進めていくことが大切です。

本単元は、①自分の意見をもつ②資料収集という全体の学習計画にしましたが、資料収集の中で自分の意見がはっきりしてくる児童もいますし、友達と話していく中で自分の意見が変わっていく児童もいます。また、資料収集に時間をかけたい児童もいれば、そのあとの資料の整理・選択に時間をかけたい児童もいます。一人一人が、自分の今やること、次にやることを意識して学習を進めていけるようにしましょう。

単元の初めに学級全体でおおまかな学習計画を立てますが、学習を進める中で一人一人が学習を調整しながら自分の計画をもって学習していくことが大切です。

教師は、児童が学習の見通しをもてるように、資料を用いて意見を述べる文章を書くためにはどのような活動が必要か話し合いながら一緒に学習計画を立てていきます。そのときに、自分の時間をかけたいところに合わせた学習の進め方があることを確認したり、最後がそろうだけではなく、「この時間までにはここまでやっておこう」と中間地点を決めたりすることが大切です。

本単元では、自分の意見と資料の整合性について友達と話し合う時間をとります。そこまでには、自分の意見、使いたい資料、その資料から分かることをまとめておかなければなりません。児童が自分の学習を調整しながら進めていけるように、教師は、児童一人一人の進み具合をみて、使えそうな資料を提示したり、資料から分かることの整理の方法を指導したりするなど適切な支援をしていくことが大切です。

〈対話的な学び〉 資料と自分の意見との整合性を考える

自分の意見と資料の整合性について友達と話し合って考えていきます。

今回は、「資料からどんなことが分かるか」「資料が自分の意見の裏付け、証明となっているか」ということについて話し合っていきます。

友達と話すことで、自分が気付かなかったことに気が付いたり、もし資料の解釈に間違いがあったときには、そこにも気が付いたりすることができます。自分では「整合性をもたせることができた」と思っていても、他の人が読むとそうではないと感じることがあります。もし、自分の意見と資料の整合性が弱い場合は、他の集めた資料を友達と一緒に見返したり、友達が集めた資料から使えるものはないかなどを考えたりすることができます。意見を述べる文章を書き始める前に、自分の意見と資料の整合性を確認することで、より自信をもって書いていくことができます。

また、友達がどのような資料を選んだのか、資料をどのように整理したのか、どのように意見と資料を関係付けたのかなどを知ることで、自分の学習を振り返ったり友達の学び方を自分のこれからの学習に生かしたりすることにもつながっていきます。

〈深い学び〉 文章を読み合い、自分の考えが伝わる書き表し方の工夫について振り返る

意見を述べる文章を読み合い、自分の考えや裏付けとなる資料を比較し、相違点や共通点を考え、社会に対する見方を広げることができます。

「社会のくらしやすさ」という大きなテーマでそれぞれが意見を述べる文章を書いたからこそ、考えが同じでも資料が異なり、どのような資料を選んだのかなど興味をもって友達の文章を読んでいくことができます。

また、友達の文章を読む際に、考えと資料のつながりをみていくことで、友達の書き表し方の工夫、資料の種類による説明や、書き表し方の違いについても知ることができます。

どのような言葉を使うと資料と考えのつながりを説明できるのか、どのような言葉を使うとより説得力をもたせられたのかなど、自分の考えが伝わる書き表し方の工夫について振り返りましょう。

また、表かグラフか、折れ線グラフか棒グラフか、毎年の変化を表している資料か、過去と現在の二つを比べる資料かなど、選んだ資料の種類によって説明や書き表し方の違いがうまれます。

さらに、資料の中でもそれぞれが注目している部分によっても書き表し方が変わります。この学習で身に付いた言葉の力を自覚し、これからの学習や生活に生かしていくことが大切です。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)適切な資料を収集する

資料を収集する際の一つの手段として、端末を活用します。

資料を集める際には、本や資料集等も活用しますが、インターネットから資料を集める際に、端末が活躍します。

また、本などから集めた資料も端末の中に保存することで、様々な媒体から集めた資料を一つの端末で比べることができます。資料を集めるときに、「使えそうな資料を探そう」だけでは、適した資料を見つけられない児童もいます。教師は端末の中に、あらかじめ使えそうな資料を準備しておき、児童が必要に応じて使えるようにしておきます。

本単元で準備しておく資料は、社会生活に関わるもの、今と昔の比較ができるものを選ぶ必要があります。社会生活に関わる資料は、技術や医療が発達した、便利なものが増えた、食べ物が豊かにあるなど、児童が感じている「社会のくらしやすさ」とつなげたものを準備することが大切です。

また、端末を活用すれば、児童が集めた資料を共有することもできます。「こんな資料を探している」ということも共有できるようにしておけば、教師がよいものを助言したり、友達同士でおすすめの資料を伝え合ったりすることもできます。

(2)情報を整理し、自分の考えに合ったものを選択する

情報の整理・資料の選択の際にも、端末を活用することができます。

例えば情報の整理の際には、資料にラインを引いて、自分の考えとつながるところや資料から分かる大切なことを整理することができます。

また、端末上で以下のようなシートを用いて資料と自分の考えのつながりを整理することもできます。

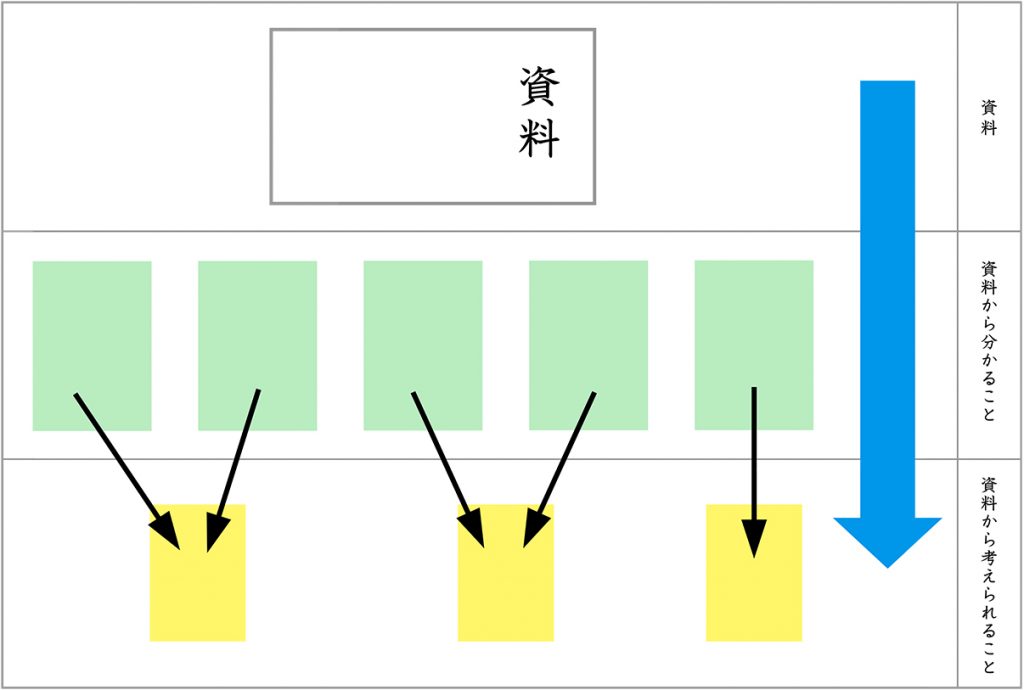

<情報整理シート> 資料の情報を整理するためのシート

上:選んだ資料

中:資料から分かること

下:資料から考えられること

資料と自分の考えとのつながりを、縦に見ていくことができます。中段の「資料から分かること」の部分が自分の考えの裏付けとなっているか、下段の「資料から考えられること」が自分の考えとつながるかどうかを整理していきます。

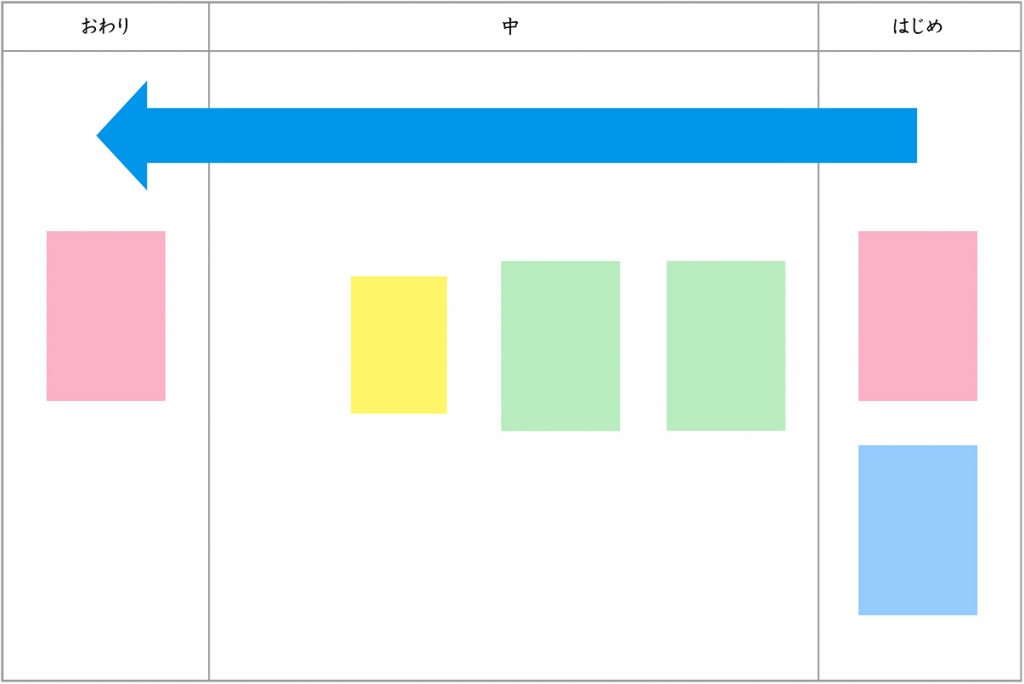

<構成シート> 資料と自分の考えとのつながりを詳しく考えるためのシート

右から「はじめ」「中」「おわり」になっています。「中」の部分は、情報整理シートで使った付箋を複製して使うことができます。「資料から分かること」「資料から考えられること」と自分の考えとの整合性を確認することができます。

どちらも付箋の色は、

赤:自分の考え

青:その理由

緑:資料から分かること

黄:資料から考えられること

など、教科書のモデル文の分析のときと同じ色分けをし、学級で共通理解をしておくと、話合いのときに確かめやすくなったり、自分自身で足りない色に気が付いたりすることができます。

自分の考えを整理し、資料との整合性を友達と話し合いながら考えることを通して、自分の考えにぴったり合う資料を選択していきます。

(3)資料から分かることと自分の考えを分けて書く

教科書のモデル文を読み、文章の構成や、どのような言葉を用いるとよいのかについて分析していきます。教科書のモデル文に情報整理シートや構成シートの付箋と同じ色分けでラインを引いていきます。また、重要だと思う言葉は丸や四角で囲むなどして、児童が文章を書く際に活用できるようにします。

児童が自分で書いた文章も同じように色分けすることで、「自分の考えの部分が少ない」「資料から分かることの部分の一文が長くなりすぎている」「みんなで共有した使いたい言葉があまり使われていない」など自分の文章を振り返ることができます。

6. 単元の展開(6時間扱い)

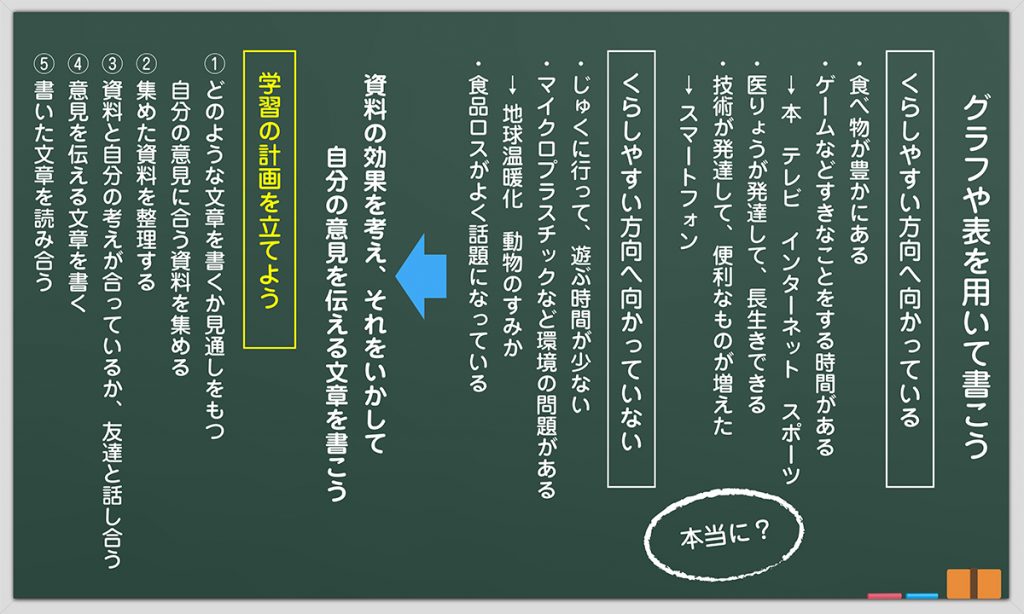

単元名: 資料の効果を考え、それをいかして自分の意見を伝える文章を書こう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 自分の考えを簡単に交流し、「社会のくらしやすさ」について意見をもつために、どのような視点があるか考える。

「固有種が教えてくれること」の学習を想起し、自分たちも資料を用いて自分の考えを伝える文章を書くという目的で学習計画を立てる〈主体的な学び〉

・第二次(2時、3時、4時、5時)

② 教科書の資料やモデル文を分析する。

資料を収集する。〈 端末活用(1)〉

③ ④ ⑤〈主体的な学び〉

資料を収集する。〈 端末活用(1)〉

資料を整理する。〈 端末活用(2)〉

資料と自分の考えの整合性について友達と話し合う。〈対話的な学び〉

資料を用いて、意見を述べる文章を書く。〈 端末活用(3)〉

・第三次(6時)

⑥ 友達と文章を読み合い、書き表し方の工夫について振り返る。〈深い学び〉

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美