『5分で席替え』【どの子も安心して学べる1年生の教室環境 #10】

学校にわくわくしながらも同時に不安を抱える1年生が、安心して学べる「教室環境づくり」について提案する連載(月1回公開)です。『教室ギア55』(東洋館出版社)や『日常アレンジ大全』(明治図書出版) などの著書をもつ、教室環境づくりのプロフェッショナル〈鈴木優太先生〉が、さまざまなアイデアを紹介します。

第10回は、『5分で席替え』を取り上げます。

子供たちは席替えが大好きです。席替えで教室環境は大きく変わります。「5分」でできる席替えの方法を知っていれば、短い間隔で席替えをすることができます。「4人班」や「くじ引き」を活用しましょう。

鈴木優太(すずき・ゆうた)●宮城県公立小学校教諭。1985年宮城県生まれ。「縁太(えんた)会」を主宰する。『教室ギア55』(東洋館出版社)、『日常アレンジ大全』(明治図書出版)など、著書多数。

目次

①班「内」シャッフル

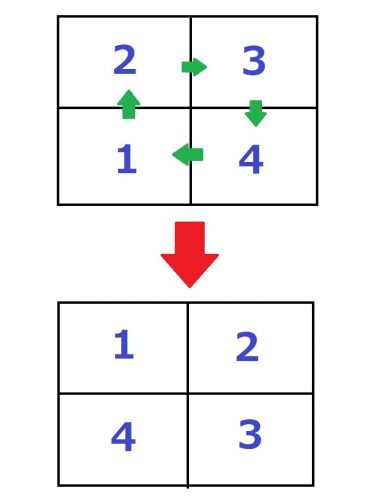

『班「内」シャッフル』は、班の中で時計回りに一つずつ席をローテーションする方法です。 例えば、図のような4人班の場合、1番は2番の場所へ、2番は3番の場所へ、3番は4番の場所へ、4番は1番の場所へと机を移動します。

一人一人の座席の移動が少ないのに、教室全体の雰囲気は大きく変わる点が優れています。ただし、ペアの組み合わせや班のメンバーは変わらない点には注意が必要です。

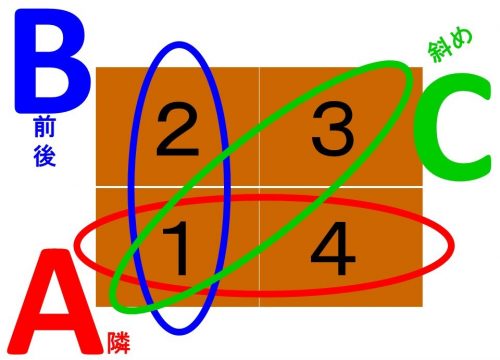

私は、連載「子供同士をつなぐ1年生の特別活動」第1回で示したように、「ABCペア」(Aペア…隣の座席、Bペア…前後の座席、Cペア…斜めの座席)を変えながら、1日50回(1時間に10回)のペア活動を目標にしています。

体の向きを変えるだけで相手を変えたペア活動を3人とできる「4人班」を組織し、対話量を積み重ねることを重視しているためです。

私のように「ABCペア」×「4人班」を学級集団づくりの核としている場合は、ペアの組み合わせや班のメンバーが変わらない手法は席替えの目的からは離れてしまうことを自覚し、適切な席替えの方法を選択することが大切です。

席替えの目的

それでは、席替えの目的とは一体何なのでしょう?

席替えがしたいです

という声が子供たちから上がることもあるでしょう。

どうして席替えをしたいの? 席替えの目的って何かな?

と子供たちに問い返し、共有することがとても大切です。

席替えをする理由について、家本芳郎氏は著書の中で次のようにまとめています。

①席替えすると、いろんな子どもが隣や前後に座る。その機会を通して、自分とはちがう人と交わり、人間理解を深め、社会的能力を高めることができる。

家本芳郎『ザ・席替え 席が替わるとクラスが変わる』(学事出版)P97~P98

②その結果、多くの級友と仲よくなり、やがて、学級のみんなと輪を結んで、楽しい学級をつくることに役立つ。

③気分転換のために必要。学習・活動の場を少し変えることで、気分を一新し、学習や学級活動の効率を高めることができる。

④学級全体の雰囲気が変わる。ときに、志気の高まることもある。大きくは、この四つの理由だが、付随してさまざまな教育的効果が期待できる。

①~④に沿った内容が、1年生の子供たちなりの言葉からも表出します。

つまり、友達のいいところを学び合うための席替えだね

と、まとめると分かりやすいです。

そして、「落ち着いて学び合える環境を整える仕事は、まずは先生に責任があります。だから、席替えのやり方を決めるのもまずは先生の仕事です。どこでも、誰とでも、落ち着いて学び合える環境をみんなの力で整えていけるように、席替えをしていきましょう」 と、席替えについての方針を示します。

「まずは」という点を強調しているのは、教室運営を教師主体から学習者主体へと委ねていきたいと考えるためです。

②班「外」シャッフル

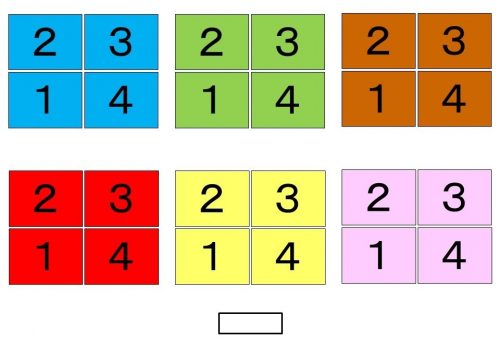

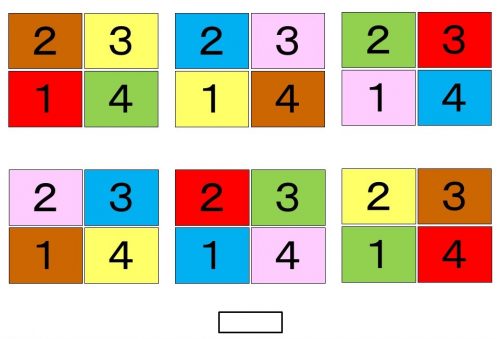

『班「外」シャッフル』は、「4人班番号」を活用した構成的な方法です。ペアも班も教室全体も満遍なくメンバーが入れ替わります。教師はつぎのように指示します。

各班の1番の人は立ちます。1つ後ろの班の1番の人が座っていた席に移動します。6班の○○さんは1班に移動します

1番が体だけが移動する。

2番は立ちます。2つ後ろの班の2番の席に移動します。6班の○○さんは2班に,5班の○○さんは1班に移動します

2番が体だけ移動する。

3番は立ちます。今度は、1つ前の班に移動します。そうですね、1班の○○さんは6班に移動します

3番が体だけ移動する。

4番は立ちます。どう動くか分かる? その通り、2つ前の班に移動します。1班の○○さんは5班に、2班の○○さんは6班に移動します

4番が体だけ移動する。

新しい座席の場所は覚えましたね。それでは元の席に戻ります。これまで過ごしたメンバーとお別れの挨拶をして、机と椅子を移動しましょう