展開・終末の発問づくり~「ごんぎつね」を例に~【主体的な学びを生み出す 国語科「発問の極意」#3】

子どもたちが自ら学び考える授業をつくるために、教師はどのような発問をしたらよいのでしょうか? 国語指導の達人、筑波大学附属小学校の白坂洋一先生が、発問づくりの極意を全3回の連載で紹介します。第3回目は、授業の展開場面と終末場面における発問づくりについて解説します。

執筆/筑波大学附属小学校教諭・白坂洋一

しらさかよういち 鹿児島県出身。鹿児島県公立小学校教諭を経て、現職。学校図書国語教科書編集委員。『例解学習漢字辞典[第九版]』(小学館)編集委員。著書に『子どもを読書好きにするために親ができること』(小学館)『子どもの思考が動き出す 国語授業4つの発問 』(東洋館出版社)など多数。

目次

ねらいに迫る「焦点化発問」

前回は、単元における展開1つ目の発問として「誘発発問」を取り上げました。これは、子どもの問いを引き出す役割として位置づけています。今回は単元における展開2つ目の発問「焦点化発問」と終末の「再構成(再考性)発問」を取り上げます。

焦点化発問を、私は「ねらいに迫る発問」として位置づけています。新たな視点を取り入れることによって、ねらいに迫る発問です。学習者である子どもは、一旦立ち止まって思考を巡らせます。はっきりさせたい、どうしたらいいのだろうと自ら学びを求め、追求しようとします。

これまで同様、物語「ごんぎつね」を例に紹介します。単元展開における焦点化発問が

「ごんは、何にうなずいたのか?」

です。

どこに焦点化するかを見究める-「教材分析シート」―

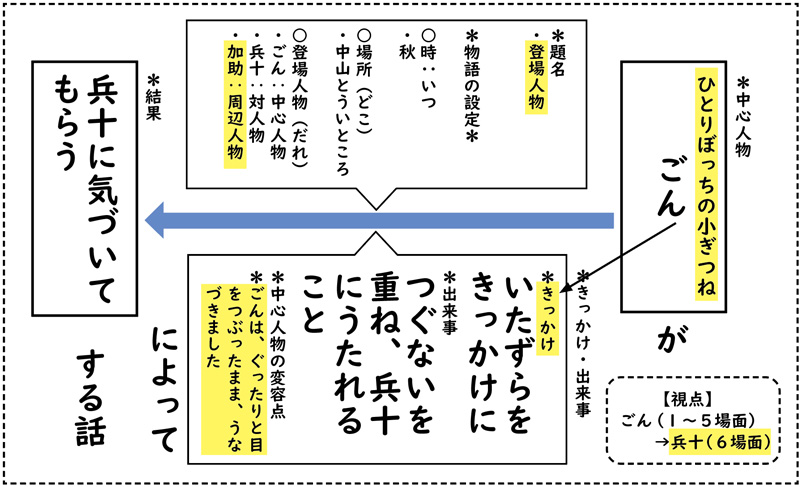

第2回でお示しした以下の教材分析シートを併せてご覧ください。

「ごんぎつね」における中心人物の変容点は次の一文でした。

ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。

物語におけるこの一文は、「クライマックス」とも呼ばれ、中心人物の行動や心情についての描写、または中心人物の会話文で表されます。

この一文に焦点化して物語を読むことによって、「ごん、お前だったのか、いつもくりをくれたのは。」とごんのつぐないに初めて気づく兵十の思いと、兵十にやっと気づいてもらえたというごんの心情との重なりを読むことができます。と同時に、兵十とごん、2人の間には深い溝があったことも伺えます。これは、「ごんぎつね」の教材の特性の1つでもある「視点の転換」とも大きく関わってきます。

1~5の場面は、「ごん」の視点で語られています。しかし、最後6の場面では、視点が兵十へと変わります。視点が変わることによって、読者は初めて兵十の思いに触れることになります。1~5場面まで「ごん」の行動や心情が中心となって語られてきているわけですから、読者はここで兵十との心のすれ違いの大きさをとらえることができるのです。

ごんにとって兵十は、自分と同じ「ひとりぼっち」であり、つぐないの対象でした。兵十への思いは強くなるばかりでした。だから、4・5の場面で、兵十と加助の会話を耳にし、「引き合わないなぁ」と思いながらも、その明くる日にも、ごんは栗を持って兵十のうちへでかけます。

一方、兵十に視点が変わった6場面には、次のような叙述があります。

こないだ、うなぎをぬすみやがった、あのごんぎつねめが、またいたずらをしに来たな。

「あのごんぎつねめが」「またいらずらを」にも表れているように、兵十から見ると、ごんは、うなぎを盗んだぬすとぎつねにすぎなかったのです。

そこに、ごんと兵十の2人の距離の深い溝が見受けられることに読者は気づかされます。また、視点の転換があることで、ごんを撃った兵十の内面的な悔恨の大きさが伝わってきます。それが兵十の行動を示した次の一文です。

兵十は、火なわじゅうを、ばたりと取り落としました。

中心人物の変容点であるごんの一文と、兵十の行動を示したこの一文によって、「二重の悲劇性」を見出せます。だから、単元において焦点化する一文が、

ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。

となるのです。