小1生活「ふゆを たのしもう」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ふゆを たのしもう」の単元を扱います。

執筆/静岡県公立小学校教諭・鈴木友里

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

元静岡県公立小学校校長・石田美紀子

静岡県公立小学校校長・伊藤あゆり

目次

年間指導計画

| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |

| 5月 | がっこう だいすき |

| 6月 | きれいに さいてね |

| 7月 | なつが やって きた |

| 8月 | いきものと なかよし |

| 9月 | あきを さがぞう |

| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |

| 11月 | あきまつりを しよう |

| 12月 | じぶんで できるよ |

| 1月 | ふゆを たのしもう |

| 2月 | あたらしい 1ねんせいに がっこうの ことを つたえよう |

| 3月 | もうすぐ 2年生 |

単元目標

冬の自然と関わる活動を通して、身近な自然の違いやその特徴を見付け、季節を生かした遊びの面白さや自然の不思議さ、身近な自然の様子、季節によって生活の様子が変わることに気付くとともに、身近な自然を取り入れ自分の生活を楽しくしようとすることができるようにする。

学校に来る途中、霜柱があったよ

他に、「季節が変わったなあ」と感じることはありますか?

朝起きると、外が暗いよ

朝は息が白いよ

学習の流れ(生活科10時間+図画工作科2時間)

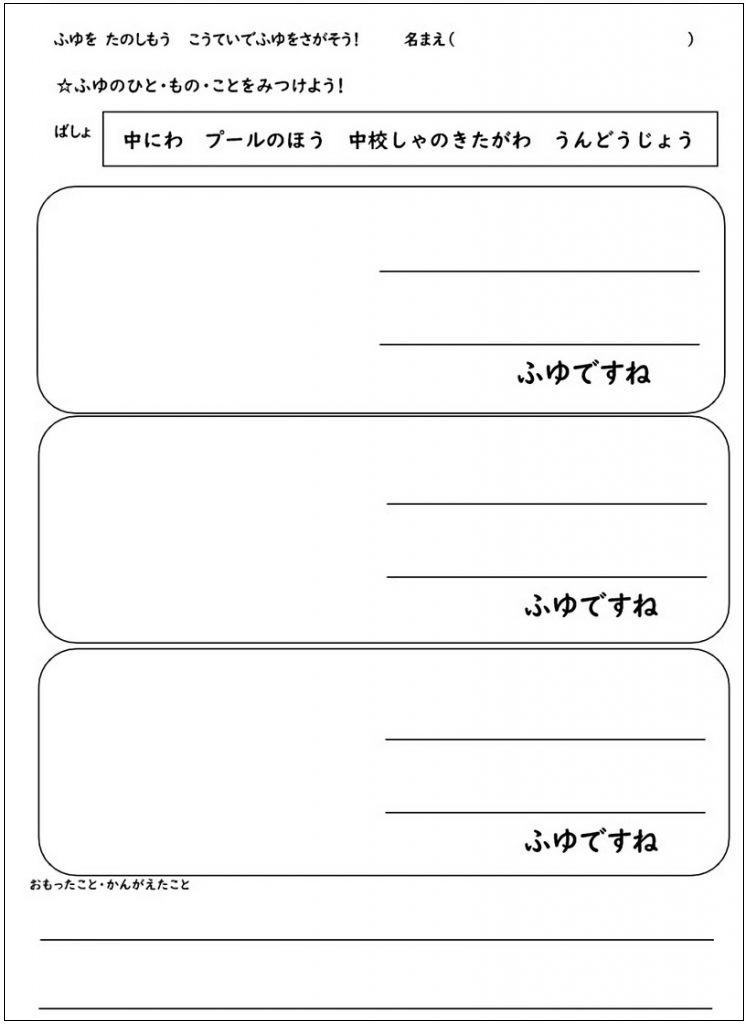

【小単元1】こうていで ふゆを さがそう[1~2時]

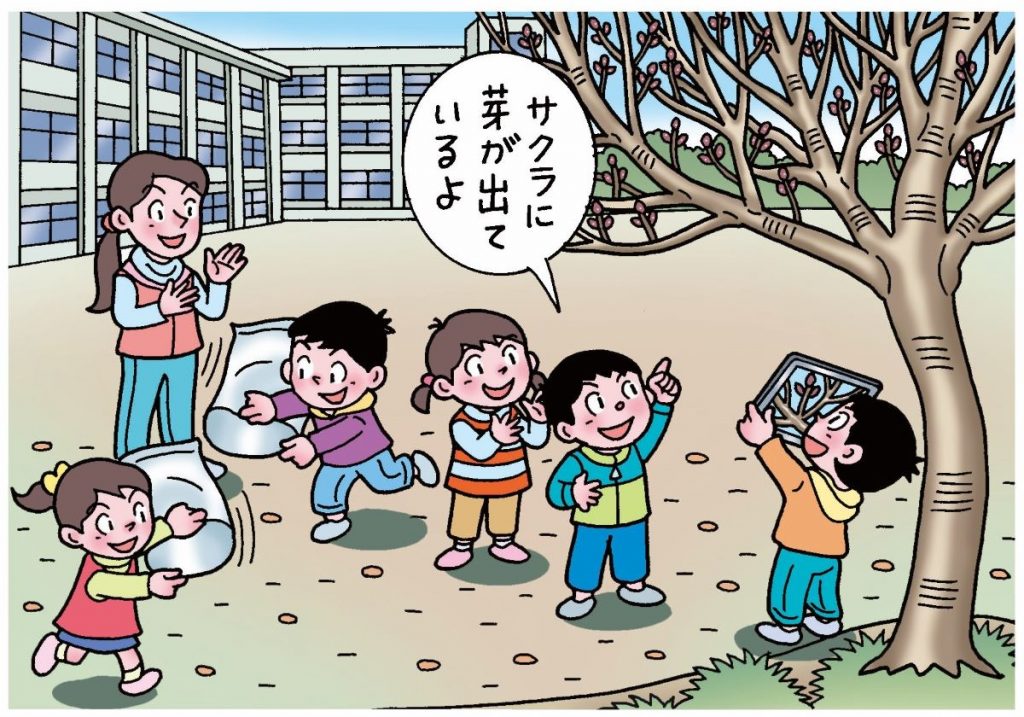

①こうていで ふゆを さがそう

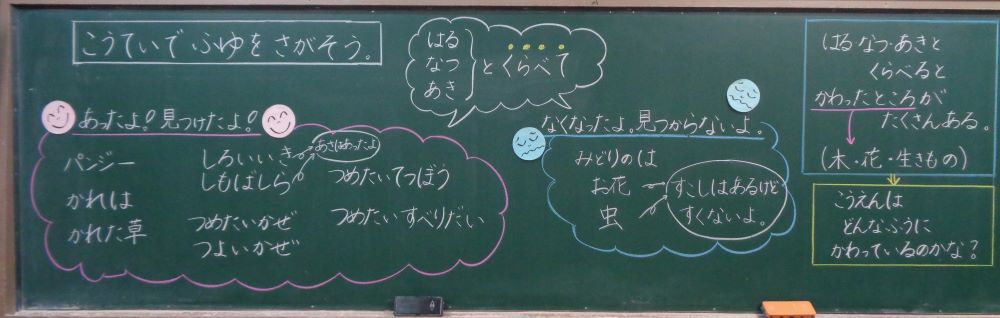

子供から、季節が変わったことに気付くつぶやきが出てきたら、冬探しの始まりです。まずは、学校の敷地内での冬みつけをします。冬ならではのものを見付けることと同様に、「なくなった・いなくなった」ことに気付くことも大切です。子供が自ら気付くことができるよう、事前に夏や秋の校庭の様子の写真を掲示しておいたり、振り返っておいたりするとよいでしょう。

また、目に見える物だけでなく、空気や風の様子、太陽の温かさなど、体全体の諸感覚で気付いた子の発言を広めると、今後の冬の遊びにつなげることができます。

②見つけた ものや 気づいた ことを みんなに つたえよう

見付けたことや気付いたことをワークシートに書いて、気付きの自覚を促します。活動後、すぐに表現することで、無自覚だった気付きが自覚化されます。この頃の1年生は、すでに文字を使いこなせる子が多く、また、冬になって「なくなったもの」を絵で表すのは難しいので、絵だけでなく、言葉でも思う存分表現できるよう、秋みつけで使用したワークシートに工夫を加えるとよいでしょう。

評価規準

知識・技能:校庭の自然の様子が、冬になって変化していることに気付いている。

思考・判断・表現:他の季節の校庭の様子と比較しながら、冬みつけをしている。

主体的に学習に取り組む態度:季節の自然と関わりたいという思いや願いをもち、冬みつけをしている。

【小単元2】ふゆの こうえんに いこう[3~5時]

①こうえんで ふゆを さがそう!

春・夏・秋と継続して公園に遊びに行っていると、子供から「公園に行こう!」という声が出ることでしょう。季節によって、公園にも変化があるかもしれないと予測できている証拠です。公園に行く前には、写真や映像で木・花・虫など、秋までの様子を共有し、それぞれがどんな変化をしているのだろうかと予想しながら話し合いましょう。

1年生の公園での活動も、複数回になります。自然の物だけでなく、公園には利用者が気持ちよく利用するために支えている人々がいることにも目を向けることができると、2年生の「町探検」の活動の際に人にも目を向けられるようになります。これまでの公園での活動の際に出会ったボランティアの方などに、事前に声をかけておくとよいでしょう。

公園での活動前に、教室でこれまでの様子を振り返りましょう。公園での活動の視点を絞ることができます。また、板書に残しておくと、振り返りの際に役立ちます。

②見つけたものや 気づいたことを みんなに つたえよう

公園で見付けたものや人について、ワークシートに書きましょう。校庭での活動同様、言葉でも表現できるようなワークシートを用いるとよいでしょう。また、ワークシートはその都度集めておき、単元の終わりの「お気に入り発表会」で、お気に入りを決める際に参考にします。

評価規準

知識・技能:公園の自然の様子や人々の生活の様子が、冬になって変化していることに気付いている。

知識・技能:ルールやマナーを守りながら道路や公園を利用している。

思考・判断・表現:冬の特徴に着目したり、他の季節の公園の様子と比較したりしながら、冬みつけをしている。

主体的に学習に取り組む態度:公園の自然や人と関わりたいという思いや願いをもち、冬みつけをしている。

【小単元3】ふゆと あそぼう![6~8時]+図画工作科2時間

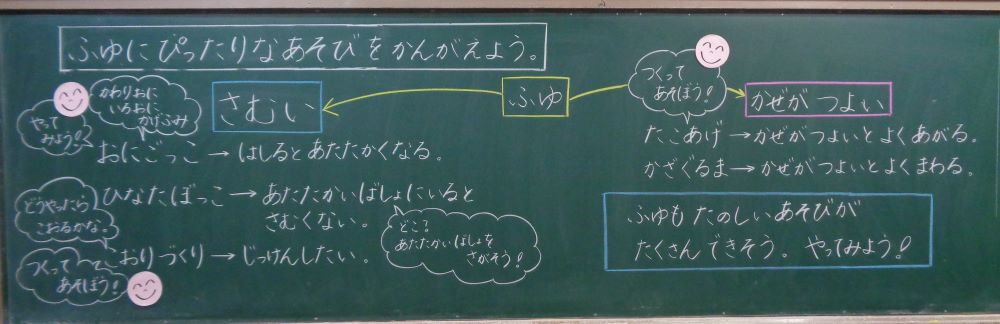

①ふゆに ぴったりの あそびを かんがえよう

冬みつけを通して冬の特徴を捉えた後、冬ならではの遊びにはどんなものがあるか、みんなで考えます。

校庭・公園での活動を終えて、「冬はつまらない」「冬は夏や秋と違って遊べるものがない」という子供がいるかもしれません。風の強い日に「すごい風だねえ。夏には吹いていたかな?」と声かけをしたり、体育で鉄棒をしたときに「手は冷たいけど、鉄棒はどう?」と日向にある鉄棒を触らせたりするなど、冬の特徴を捉えるには教師側の仕掛けが必要になります。

風の強さや空気の冷たさ、太陽(日向)の温かさなどに子供が気付いたら、それらを生かした遊びを考えます。風車や凧を作って遊ぶことや、影踏み、あったか探し(比べ)などが考えられます。子供一人一人の興味・関心に応じて、別々の活動をすることも考えられますが、みんなでやりたい活動をいくつか考え、順番に叶えていく方法もあります。

②ふゆの おもちゃを つくって あそぼう

子供がやってみたいと発言した遊びに取り組んでみましょう。「風車」「凧」作りなどが考えられます。簡単な作り方を伝えた上で、工夫するポイントを示すと、自分から試行錯誤する姿が見られるようになるでしょう。風車では、羽の曲げ具合や中心の軸をどこまで固定するかなど、凧では、形や糸の長さ、軸の位置などが工夫するポイントとなります。

【図画工作科との関連的指導】

遊びに使うものを工夫してつくる学習活動では、身近な材料や用具を用いて子供が自分の思いや願いを実現していこうとする姿が期待されます。

図画工作科における様々な材料や用具に触れる経験や、そこで身に着けた資質・能力は、生活科の学習にも生かされます。教科相互の関連を意識して年間指導計画を作成し、図画工作科で身に着けた知識や技能を、生活科の具体的な活動や体験の中で、子供が十分に発揮できるような配慮が必要です。

参考資料/

・『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編』(文部科学省/東洋館出版社)

・『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 生活』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター/東洋館出版社)

・『あたらしいせいかつ上 教師用指導書 授業展開編』(東京書籍)

イラスト/高橋正輝