ひとり親家庭で深刻な子どもの貧困─法改正で貧困の連鎖は止められるか

学力の格差拡大の要因となり、また貧困の連鎖という形で将来の日本社会にも大きな影響を及ぼす「子どもの貧困」。その実態はどのような状況で、また社会としてどのような対策が必要なのでしょうか。法改正によって社会的な支援は今後進んでいくのか考えます。

目次

子どもの7人に1人が貧困状態

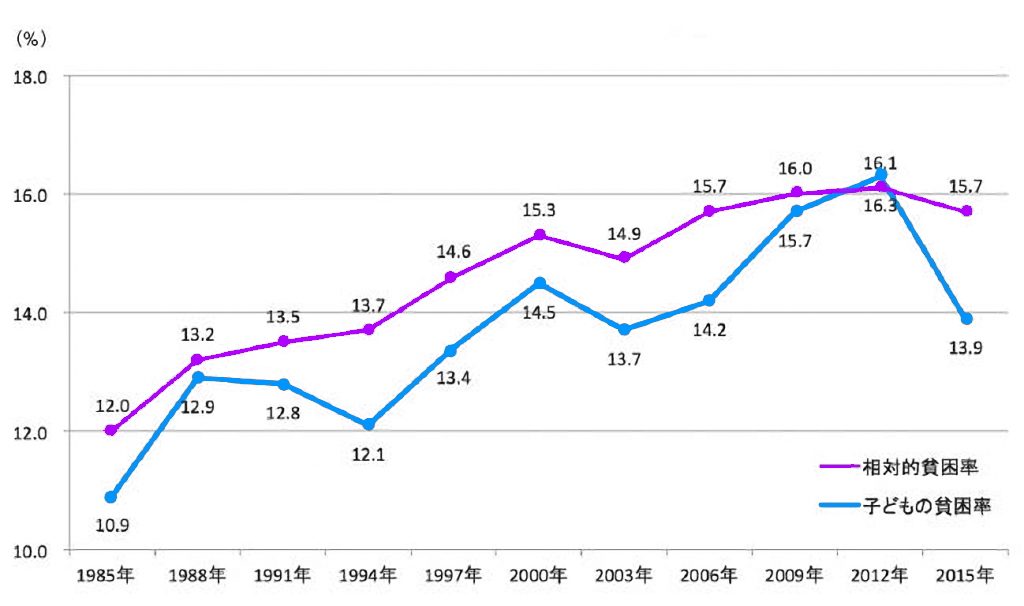

2014年に厚生労働省が発表した国民生活基礎調査で、2012年の子どもの貧困率が過去最悪の16.3%に達したことが明らかになり、社会に大きなインパクトを与えました。2015年の調査結果では13.9%と改善傾向が見られたものの、それでも日本の子どもの「7人に1人」が貧困状態にあることに変わりはありません。

こうした事実が明らかになってもなお、貧困問題に対する人々の捉え方には温度差があります。その理由のひとつが、「貧困」という言葉のもつイメージです。「貧困」と聞くと衣食住にも事欠く貧しさを想像しがちですが、こうした貧困は「絶対的貧困」といい、途上国などで問題視される指標です。

一方、日本をはじめとする先進国で問題となる貧困は「相対的貧困」という指標で測られます。これは等価可処分所得*が国民の中央値の半分に満たない状態を貧困とする指標であり、その層が国民全体に占める割合を示すのが「相対的貧困率」です。国際的に見て日本はこの相対的貧困率が高く、経済協力開発機構(OECD)の2010年調査でも、日本の相対的貧困率は16.0%と34か国中29位。子どもの貧困率も15.7%で34か国中25位となっており、OECDの平均値を上回る水準となっています。

*等価可処分所得

世帯員の生活水準をより実感に近い状態で判断するための目安。水道光熱費など世帯員共通の生活コストは、同居人数が多いほど一人当たりの金額が安くなる傾向にあるため、この目安が考えられました。所得から税金などを差し引き、その世帯で自由に使える金額(いわゆる手取り収入)を 世帯人数の平方根で割った値です。例えば年収300万円の3人家庭なら、等価可処分所得は約173万4000円になります。平成27年の厚労省調査においては、国民の等価可処分所得の中央値は244万円でした。

日本における貧困問題では、ひとり親家庭での貧困率が高いという特徴もあります。厚生労働省の「平成28年国民生活基礎調査」によると、子どもがいる現役世帯のうち、大人が2人以上いる世帯の貧困率が10.7%であるのに対し、大人が1人の家庭では50.8%と、半数以上が貧困状態にあるということです。日本全体でひとり親の家庭が増えていること、またその親の多くが非正規雇用であることなどが要因と考えられますが、日本の貧困問題解決にあたっては、こうしたひとり親家庭への支援が急務といえます。

日本の相対的貧困率の推移

貧困率は、OECDの作成基準に基づいて算出。