小2 国語科「お手紙」 板書例&全時間の指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小2国語科「お手紙」(光村図書)の各時の板書例、発問、想定される児童の発言、ワークシート例、1人1台端末の活用例等、全時間の授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/京都府京都市総合教育センター指導室指導主事・吉田夏紀

執筆/京都府京都市立御所南小学校・塩見美穂

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

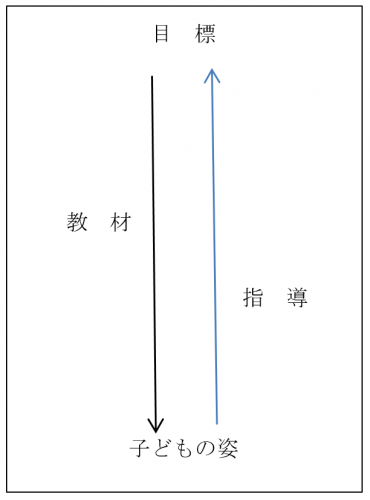

本単元は、場面の様子や登場人物の行動を具体的に想像し、物語を解釈する力を育てていきます。

二人の登場人物の行動や会話から、何をしたのか、なぜしたのかなどを具体的に思い描き、物語を豊かに想像しながら読み進めていきます。

また、語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて音読することができるようにしていきます。

低学年では、音読することを通して語のまとまりを確かめられるようにするとともに、繰り返し声に出して読むことで、「誰が何をした」「どのようなことを言った」など、内容が理解できるようにします。

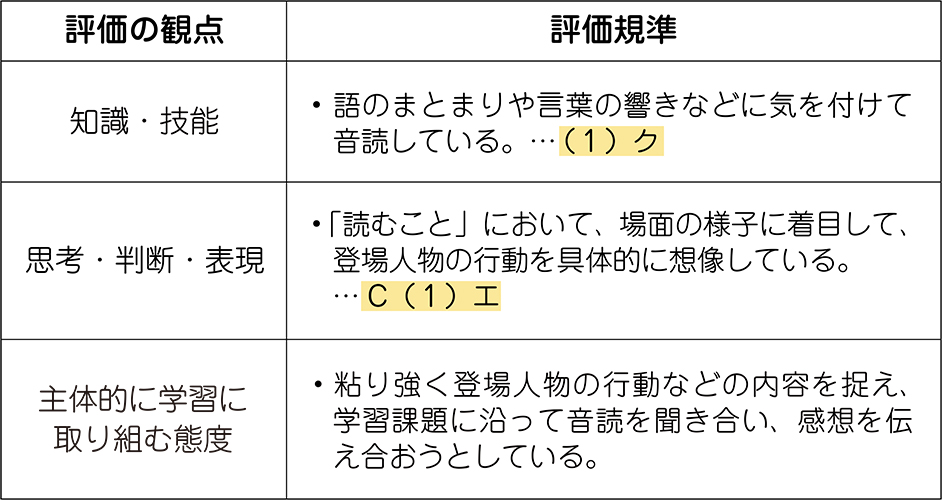

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、「音読劇をする」という言語活動を位置付けます。

登場人物なって声に出して読むことで、登場人物の行動を具体的に想像していきます。本教材「お手紙」は、がまくんとかえるくんの二人の登場人物の行動を中心に、場所や時間の移り変わりがはっきり描かれた作品です。会話文が中心の作品なので、会話の際の二人の「位置」「距離」「しぐさ」「顔の向き」などを考えることで、二人の行動を具体的に想像して読むことを目指します。

簡単な動作を付けて演じる音読劇は、場面の様子を想像することに役立ちます。また、叙述や挿絵から分かること、登場人物の行動に関わる語句に立ち止まり、何度も音読して考えたり動作化したりすることで、より具体的に登場人物の行動を想像していきましょう。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 音読劇発表会で「声に出して音読したい」「音読するって楽しそう」を引き出す

主体的な学びを生み出す上で大切なのは、学ぶことに興味や関心を抱き、見通しをもって学習を進められるようにすることです。低学年の児童が「楽しそう」「やってみたい」という思いをもって学習できるように工夫しましょう。

子供たちは、「音読劇をする」という言語活動を通して、「がまくんとかえるくん、どっちの役をやりたいかな。」「どの場面を選ぼうかな。」「もっと詳しく読みたいな。」と物語に何度も向き合うでしょう。また、想像したことを声にのせて表現したり、動作化をしたりすることで楽しみながら物語のイメージを膨らませるでしょう。音読劇を通して想像したことを表現することは内容の理解を深め、主体的に学ぶことにつながると考えます。音読劇をするという目的意識をもって、楽しみながら学習に向かえるように工夫しましょう。

〈対話的な学び〉 どのように音読するか話し合う

ペアでがまくんとかえるくんの役割を決めて音読することで、互いの位置関係を工夫したり、場面の様子や登場人物の行動からどんな表情や声で読めばよいか考えたりすることが必要になります。役割を決め、どの会話文を誰が、どのように読むのか話し合いながら内容を確かめることで、対話的な学びの実現を目指します。

例えば、会話文が続くところでは、それぞれの会話は誰が言ったのか、子供たちは音読したり対話を通して確かめたりするでしょう。

また、「あきあきしたよ」「急いで帰りました」「ベッドで寝ています」などの動きを実際に動作化することで、内容を捉えることにつながると共に、行動や会話から想像する力を育てることにもつながっていきます。

子供たちが動きながら音読することができるように、活動できる場の設定を工夫しましょう。

〈深い学び〉 登場人物になりきって、互いに助言することで学びを深める

声に出して読むことは、響きやリズムを感じながら言葉のもつ意味を捉えることに役立ちます。

「ああいいお手紙だ」「きみが」など、声に出すことで表情や口調などから想像を膨らませ、登場人物の気持ちに気付くことができます。

役割を決めて友達と音読を聞き合い、「どのように音読するか」を考えることを通して、正しく内容を捉えることと、捉えた内容から想像を広げることを目指します。

役割を決めて何度も音読しながらお互いの音読を聞き合う、その後、どう音読するかについてまた話し合うことを通して、より具体的に想像を広げられるようにしましょう。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

録画機能を活用し、学びを記録・共有する

子供たちが音読している様子を録画したり、その動画を見返したりすることで、お話から想像したことを表すことができているかな、こんなふうに言ったんじゃないかな、ちょっとちがうななどと試行錯誤しながら、何度も音読することにつながります。

また、単元の終盤で音読劇の練習をする学習活動においても、それぞれのペアやグループの音読の様子を指導者が確認し、適切な助言や評価につなげることもできます。

さらに、発表会においても、全ての子供たちの保護者が参観し、直接劇を見ることは難しい面もあるでしょう。1人1台端末を家に持って帰り、録画した音読劇をおうちの人に見せたり、コメントを書き込んでもらったりすることで、おうちの人に音読劇を見てもらいたいという子供たちの学びへの意欲や思いを実現することができます。

6. 単元の展開(11時間扱い)

単元名: そうぞうしたことを、音読げきであらわそう

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時、3時)

① 教材文「お手紙」に出会ったり音読劇のイメージをもったりすることで、学習の見通しをもつ。

②「だれ」が「どんなことをした」かというお話の大体を捉え、学習計画を立てる。

③ 場所や登場人物の行動を確かめて読み、場面に分ける。

・第二次(4時、5時、6時、7時、8時)

④ がまくんが手紙を待っている場面を音読し、二人の行動を具体的に想像する。

⑤ かえるくんが家に帰った場面を音読し、登場人物の行動を具体的に想像する。

⑥ かえるくんががまくんの家に戻ってきて、手紙を待つ場面を音読し、二人の行動を具体的に想像する。

⑦ 二人で手紙を待つ場面を音読し、二人の行動を具体的に想像する。

⑧ 音読したい場面を選び、理由をノートに書く。

・第三次(9時、10時、11時)

⑨⑩ 音読劇の練習をして、助言し合う。

⑪ 音読劇発表会を行う。

各時の板書例、ワークシート例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中!