薬品(水溶液)の安全管理のしかた 【理科の壺】

理科の学習の中には、薬品を扱う授業があります。特に5年生の「ものの溶け方」や6年生の「水溶液の性質」では、普段子どもたちが触れることのない薬品を扱うことになります。薬品の扱い方が間違っているために時々、事故のニュースにもなります。そのため、ほかの授業より一層安全管理に関する知識を教師自身がもって留意したいですね。

優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・山口俊貴

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.授業の事前の準備での留意点

危険性のある器具を確認して除去する

器具の整備点検を日頃から心掛けることが大切です。これが十分でないと、観察・実験の際にけがや事故につながる原因となります。特に、水溶液の学習において使用頻度の高いガラス器具(ビーカー、試験管、アルコールランプ)などは、ひび割れが原因で思わぬ事故となることもあるので事前の点検により危険を未然に防ぎましょう。

予備実験を実施する

薬品を扱う実験を行う際には、必ず予備実験をしましょう。このとき、器具や試薬など、児童が行う時と同じ条件で行い、適切な実験の条件や正しい結果や事故の可能性の予測を行うようにします。薬品による反応の時間等を把握することも、実際に行う際に落ち着いて指導するために大切になります。

実験で使用する道具の確認をする

学年の先生と相談し、薬品や実験材料の準備、運営計画を立てておくことが大切です。多くの試験管やビーカーを使うことが想定されるため、学年で相談しながら進める必要があります。近年では、理科支援員の方が準備してくださる場合もあります。その際は、グループ数や当日の実験計画などを明確に伝えるようにしましょう。また、試験管やビーカーに薬品を準備しておく際には付箋やカードを添付して誤使用を防ぐようにしましょう。

2.実験場面での留意点

薬品を扱う授業においてもっとも重要なことは、子どもたちへの安全指導と、環境整備です。実験中の事故を未然に防げるように何を指導しておくべきかを理解しておきましょう。

子どもたちへの安全指導

□ そでが長い服装の場合は、そでをまくる。

□ 火や薬品を使う実験では、椅子に座らない。

□ 椅子を机にしまう。

□ 安全めがねを使用する。

□ ビーカーの上や試験管の口をのぞき込まない。

□ 薬品が手についときは、必ず水で洗い流す。

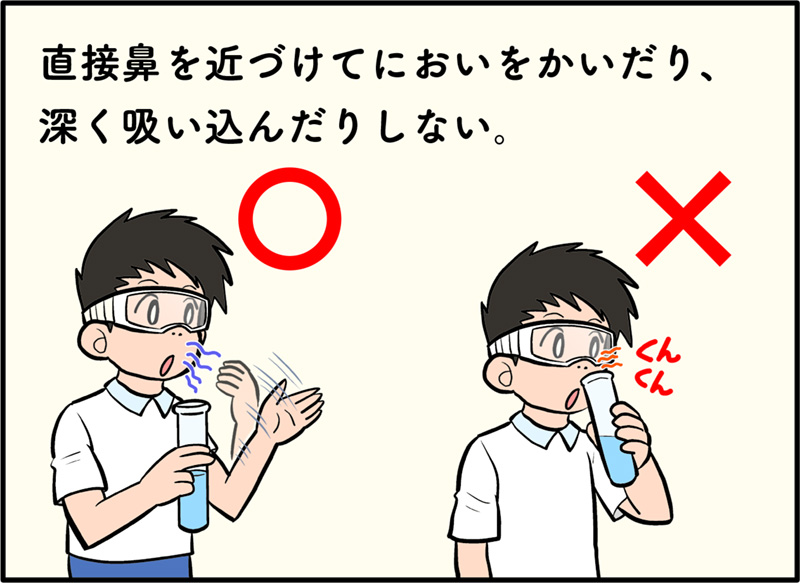

□ 薬品のにおいをかぐときは、手であおぐようにする。

□ 実験後の薬品は、流しには流さず、先生に渡す。

環境整備

□ 時間に余裕のある実験計画。

□ 適切な濃度に設定した水溶液の準備。

□ 器具運搬、移動時の動線に配慮。

□ 実験器具や薬品等が倒れやすい場所にないかの確認。

□ 十分な換気。