よりよい人間関係づくりは、トラブル解決や集団活動を通して育む

子供たちが学校生活の中で、よりよい人間関係を育んでいくためのポイントを紹介します。

執筆/広島県公立小学校校長・寺戸典子

目次

人間関係が育ちにくいのは、なぜ?

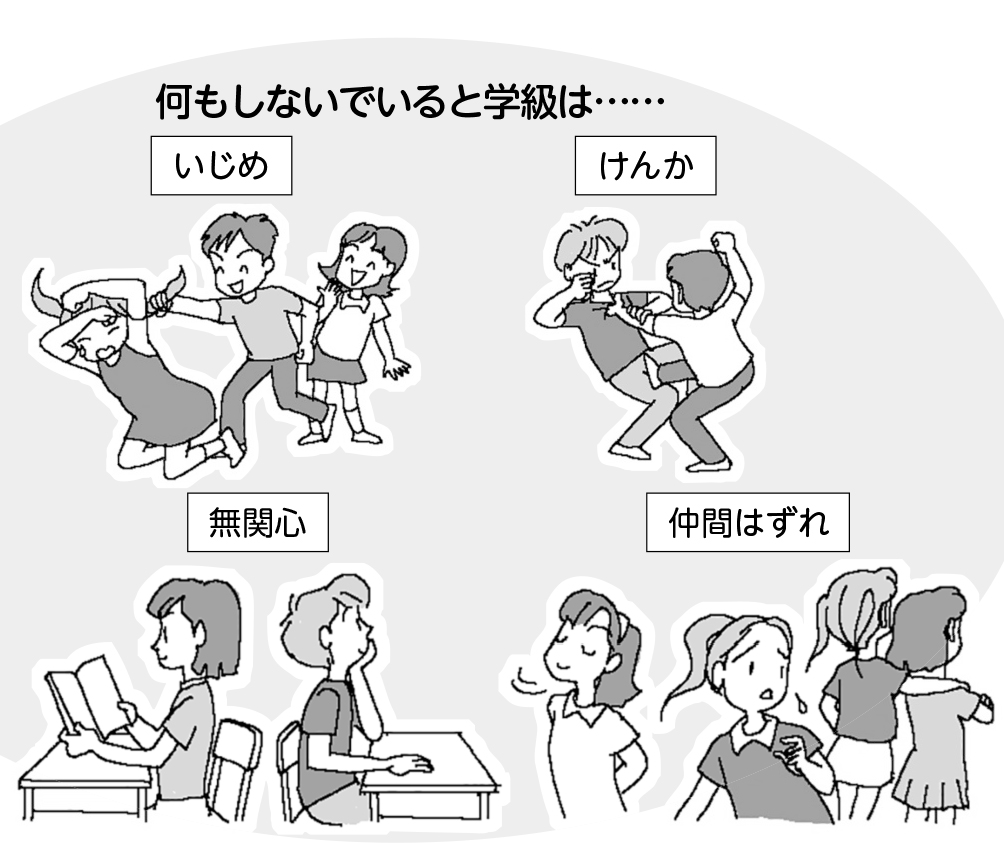

学級担任ならば誰でも、自分のクラスは「仲のよいクラス」「トラブルの起きないクラス」「温かい雰囲気のクラス」であってほしいと願うことでしょう。

しかし、現代社会では、人間関係が希薄になっています。生活の場面において、人と人が顔を合わせてかかわることが少なくなっている今、子供たちの人間関係形成力は放っておいて育つものではなくなっています。

着目点① 日常の出来事がひとつのチャンス

些細な言い合いや揉めごとが起きたときはチャンスです。担任が「今、大事な人間関係を育てているんだ」と思い、落ち着いて対応します。

【指導のポイント】

「人は一人ひとり考えや思いが違っていて、どれもいいんだ」と伝える。

- お互いの言い分を相手に伝える。

- 同じ考えではないからこそ、行き違うことがあるのだと気づかせる。

- 妥協点を見つけたり、譲り合ったりできる点を見つけさせる。

【指導のポイント】

みんなで合意形成を行う学級会は、実際にその力を育てることができるよいチャンスです。

- 教師が見守る中、自分たちで解決したり合意形成したりする。

- その積み重ねが自治的な学級を育む。