自学で「より美しい昆虫標本作りと命の大切さ」研究~科学的思考力を育む自学とは③

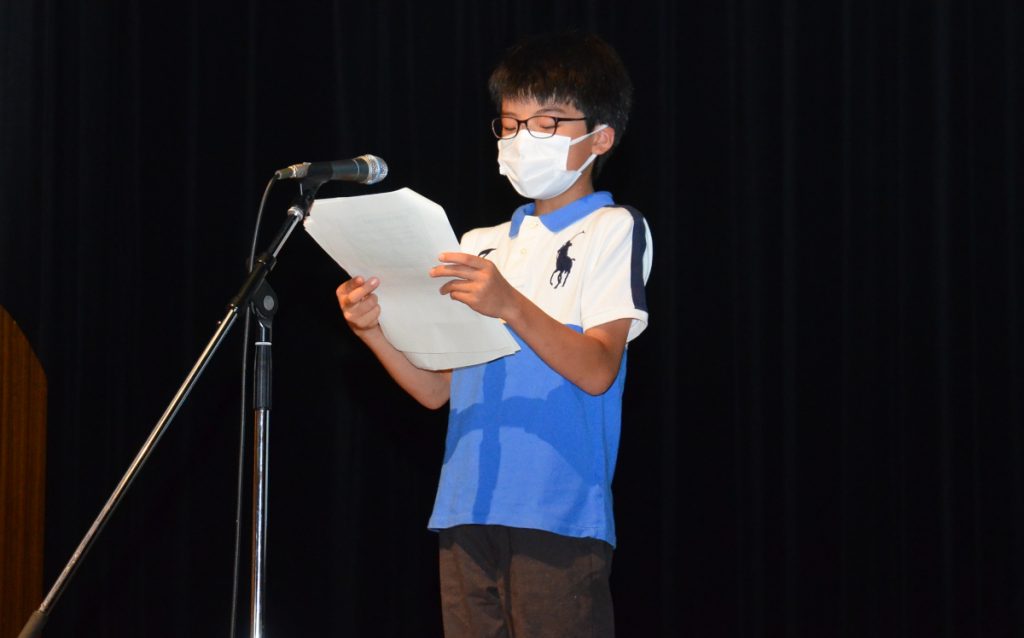

子供たちの科学的思考力を育むために、福岡県北九州市立木屋瀬小学校を中心に、北九州市の小学校で自学・自由研究に取り組んでいます。今回は「昆虫の研究〈昆虫標本作りについて〉」(北九州市立小屋瀬小学校5年〈取材時〉、富崎倫太郎さん)の発表を、ダイジェストで紹介します(「第2回こやのせ科学フェスティバル」より)。

目次

きっかけは、昆虫展で見た標本の美しさに感動したから

富崎さんは、もともと昆虫採集が大好きでした。昆虫を追いかけていると、自分も虫になったような気持ちになれるからです。小学3年生のとき、元校長で昆虫展を各地で開催している虫博士の松田勝弘先生の「子どものための昆虫展」を見に行きました。そのとき、松田先生の作られた、昆虫標本の美しさに感激したのが昆虫の研究を始めたきっかけになりました。もっと昆虫のことを知りたくなり、そして、いつか、自分でも昆虫標本を作ってみたいと思うようになりました。

1「昆虫の変態」の研究 (小学3年生)

富崎さんの昆虫の研究は、小学3年生からスタートしました。テーマは「昆虫の変態」についてです。

理科の授業で、昆虫の一生のうち、「さなぎになる昆虫」と「ならない昆虫」がいることを知り、二つのグループの昆虫は、体のつくりや、生活環境に違いがあることに気が付きました。

さなぎになる昆虫には、チョウ、ハチ、ハエ、カブトムシなどのコウチュウ類がいます。これらの、さなぎになる昆虫を、「完全変態」と言います。

さなぎにならない昆虫は、トンボ、バッタ、セミなどがいます。これらの、さなぎにならない昆虫を、「不完全変態」と言います。

どの昆虫が、どちらのグループなのか、覚え方のコツがあります。「不完全変態」の昆虫は、さなぎになりません。このグループの代表である、トンボ、バッタ、セミの頭文字をとって、「さなぎの時期をトバセ!」と覚えます。

この研究で、同じ種類の昆虫の、幼虫と成虫を採集し、体のつくり、生活環境、食べ物、成長のしかたを、比較図鑑にまとめました。

研究の反省点

この研究の反省点は、比較図鑑を作るための、昆虫採集期間が短かったため、たくさんの種類が集められなかったことでした。

また、小学校の先生から「昆虫の実物があったほうが、それぞれを比較しやすく、もっと分かりやすくなる」とアドバイスをもらいました。

昆虫の研究では、実物をそのまま見せるために、昆虫標本が大切だと、ますます感じました。