小学校保護者クレーム11選!正しい対応をこまやかに解説

- 特集

- 学習発表会・音楽会特集

小学校教師を悩ませる保護者からのクレーム。対応を間違えると些細な言葉が火種となって炎上し、精神的にも時間的にも圧迫することになりかねません。これまであらゆる修羅場をくぐりぬけてきた元校長が、ありがちな11シーンを厳選。それぞれに対する対応術を細やかに教えてくれました。新採先生も必読!

目次

「友達関係」のクレーム

初期対応を間違わないことが重要

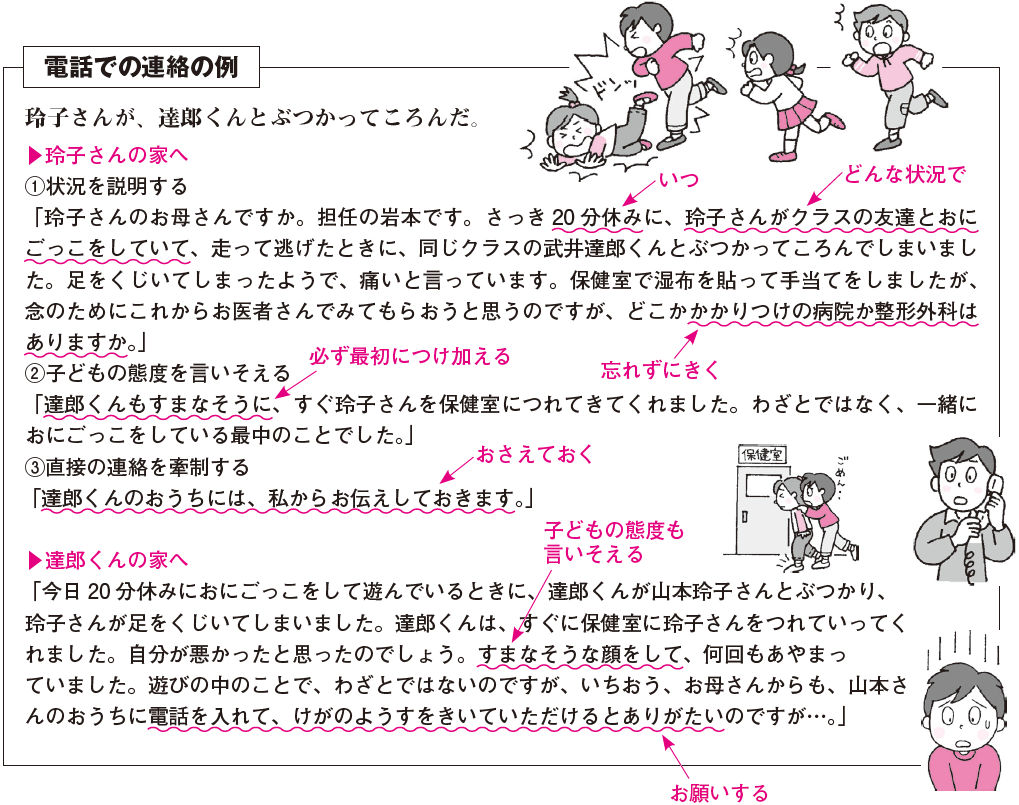

子ども同士のささいなけんかでも、初期対応を間違えると、思わぬところで長引き、いつまでもクレームが続くことがあります。具体的なケースをあげ、初期対応について考えてみましょう。

【ケース❶】

「わが子がけがをさせられて学校を休んでいるのに、けがをさせた子が登校しているのはなぜ?」

けがの場合は、その程度にもよりますが、けがをした当初の対応がなにより重要です。

▶まず、けがの手当てをして、必要があれば病院への搬送は当然です。そして、けがをしたときの状況や事実関係を、はっきりさせておきます。

▶けがをした子どもの保護者には、事実を正確に伝えます。

▶けがをさせてしまった子どもの保護者には、担任からけがをさせてしまった事実を連絡します。そして、どんな理由があるにせよけがをさせてしまったという事実があるので、そのことに対して相手の家に、連絡を入れて謝罪してほしいとお願いします。このとき、一方的に悪いという言い方をしないように十分気をつけます。

心ある保護者はほとんどの場合、謝罪の電話を入れてくれたり、子どもと一緒に直接相手の家に行って、本人にあやまってくれるものです。けがをさせられたのに、やった子どもの保護者から電話の一本もない、学校からの状況説明もないと、保護者にとって不信なことが続くことになり、その憤りはおさまらなくなります。

【ケース❷】

「わが家の門限は夕方の7 時なのに、担任から学校のきまりは5 時だと注意された。家庭の教育方針だし、親がいいと言っているのだからよけいな指導をしないでほしい。」

このような教育方針の家庭の子どもとほかの子どもが遊ぶと、遊んだほかの子どもの保護者から、「あの家は門限が遅く、一緒に遊ばせるとわが子も帰宅時間が遅くなってとても心配だ。」とクレームがきます。こうした場合は、担任はクラスの子どもたち全員に、常識的な帰宅時間について指導をします。

保護者には、

▶「ご家庭の教育方針もあると思いますが、学校として子どもたちに指導しなければならないことはご理解ください。」と伝えます。

▶また、ほかの家庭との違いによって、子ども自身が困ってしまうことがあるなど、具体的なことを率直に伝え、理解してもらえるように努めます。

▶このケースでは、学校としてのきまり、考え方については譲ってはいけません。理解を得られないときは、管理職に対応をお願いしましょう。

「学習について」のクレーム

話をじっくりきいて問題を把握する

【ケース❶】

「うちの子は学習塾の宿題がたくさんあるので、できれば学校の宿題は出さないでほしい。もし出されても塾の宿題でいっぱいのときは、学校の宿題を提出できないかもしれない。それを認めてほしい。」

わが子のことしか考えられない保護者の典型です。まず、保護者の考えや思いをじっくりききます。そして、子どもも保護者と同じように考えているのか、きいてみましょう。保護者の先まわりで、子どもはそれほど負担に感じていないこともあります。

▶学校の宿題は、学習したことをしっかりと定着させるためであることと、家庭での学習習慣をつけるためのものであることを理解してもらいます。

▶もし、どうしてもできなかったときには、学校の休み時間にやったり、放課後にやるなど、工夫してやらせることを了解してもらいます。

▶塾に通っているという理由で、一人だけ特別扱いはできないこと。そして、塾の宿題をこなせるのであれば、学校の宿題はたやすくこなせるのではないかと担任は思っていると、親子を励ましましょう。

▶ここで塾と学校、どちらの宿題にもきちんと取り組むことができれば、どんな大変な状況も乗り越えられる精神力を養うことができると伝えます。

▶保護者の考え方がたとえ非常識であっても、それを非難するような言動は控えましょう。

【ケース❷】

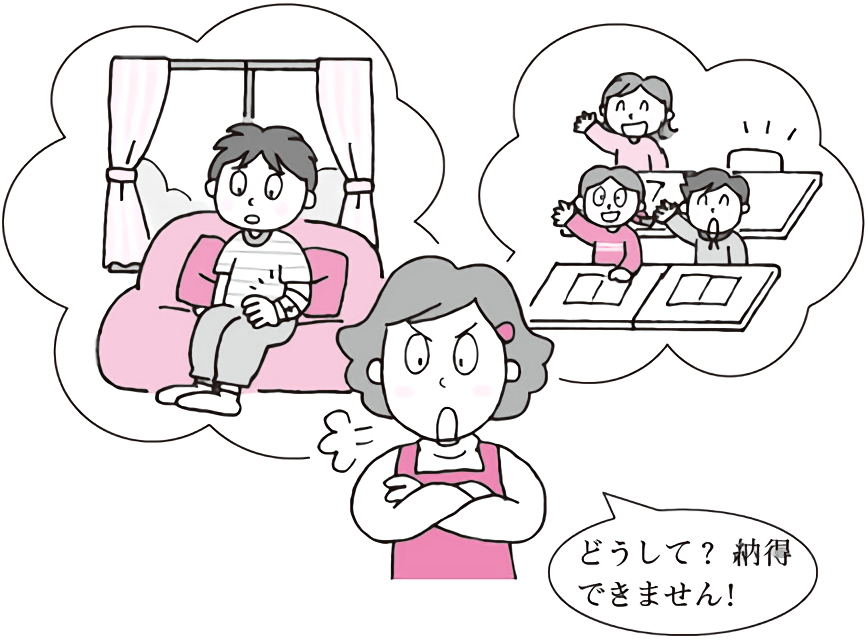

「○○さんがいるために、先生がいつもその子に指導の時間をとられて授業が遅れる。なんとかならないの?」

クラスに、落ち着きがなくいつも先生から注意される子や、立ち歩いて授業を妨害する子などがいる場合には、保護者からこのようなクレームがくることがあります。

▶その子の指導に時間がとられすぎないように、まず、日常の授業を見直してみます。どうしてこのような苦情がくるのかを考えてみると、まわりの子どもたちがその子のために、いろいろなことをがまんさせられている可能性があるということです。

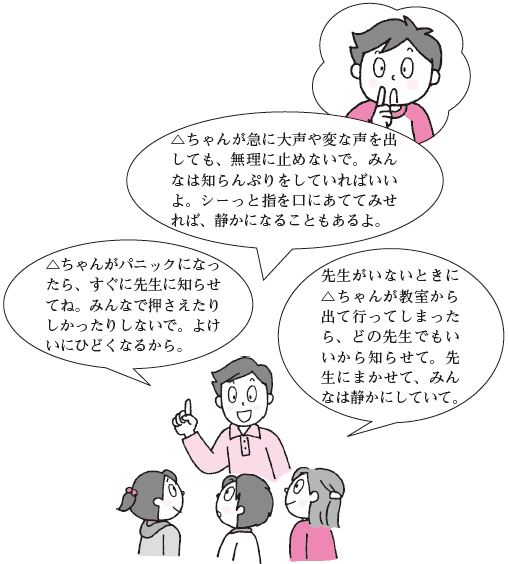

▶発達障害がある子どもの場合は、その子への理解を深められるように、まず担任が子どものようすを把握し、発達障害について勉強しましょう。そして、まわりの子どもたちの心を成長させるよい機会ととらえ、「こんなときにはこのように接しましょう。」と、まわりの子どもたちを具体的に指導します。

▶その子を受け入れる心がまわりの子どもたちに育つと、保護者からのこのようなクレームもなくなるはずです。

【ケース❸】

「うちの子が学習内容を理解できないのは、先生の教え方が悪いからです。どうにかしてください。」

担任の経験年数が少なかったり、初任者だったりすると、このようなクレームがくることがよくあります。

▶まず、保護者から、具体的にどんなことなのかをきく機会を設けます。

▶担任として改善できることは、その努力をすることを約束します。理不尽な内容であれば、安請け合いをするのではなく、学年の先生方や管理職に相談しましょう。家庭の協力が得られる方向にもっていけるよう、その対応を管理職にお願いします。