写真を用いた理科の学習問題づくり 【理科の壺】

現行指導要領では、各学年における「育成を目指す問題解決の力」が定義されました。

例えば3年生では「主に差異点や共通点を基に問題を見いだす力」を育成するとされています。しかし、単元によっては前後の事象を比べ、差異点や共通点から問題を見いだすことが容易ではない場合があります。特に生命分野や地球分野などは植物の生育状態や天気などによってリアルタイムで自然事象を提示することが難しい場合が多いです。

今回は、そんな悩みを解決するために写真を使った問題発見の仕方の例を紹介します。

もちろん自然事象を実際に見せることができる場合はそれに越したことはなく、あくまで補助的なものとして考えていただければと思います。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・井上智弘

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.写真で問題発見をするときに大切なこと

写真で問題づくりをする際に大切にしなくてはならないことをまずは考えてみましょう。

●比較する対象に目が向くような写真を撮影する

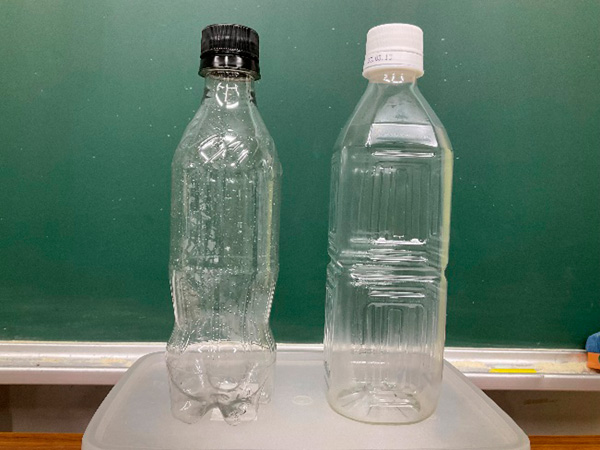

では、次の2枚の写真を見てください。

左の写真はペットボトルの形とキャップの色が違います。ペットボトルの中身は同じようですが、子どもたちはそこではなく、必然的にペットボトルの形やキャップの色に着目してしまいます。

右の写真は、ボトルの形もキャップの色も同じですが、中に入っている液体の色が違います。したがって子どもたちは、液体の色に注目します。

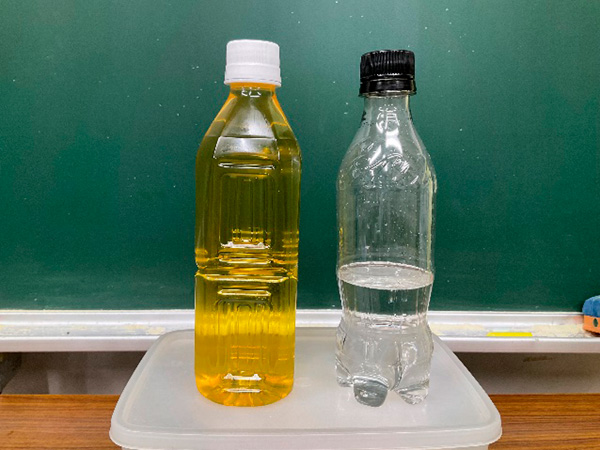

では、この写真はどうでしょうか。 この二つのペットボトルは形も違えば中に入っている液体の量、液体の色が違います。この写真を見せられた子どもたちは、どんな反応をするでしょうか?

そうです、これでは差異が多すぎて、子どもたちは教師が狙った視点で捉えてはくれないでしょう。写真を提示するときには、子どもたちに着目する視点が分かりやすいものを提示しなくてはならないのです。

2.写真を使った問題発見の例①

●4年 雨水のゆくえと地面のようす

ここではまず、4年雨水のゆくえの写真を使った問題づくりの例をご紹介します。雨水のゆくえは地球単元であり、天気が授業を左右する単元の1つです。導入で「どうしていつも同じ場所に水たまりができるのだろうか」という問題をつくるとします。そのためには同じ場所に水たまりができている時間が異なる写真を見せる必要があります。下の写真を見てください。

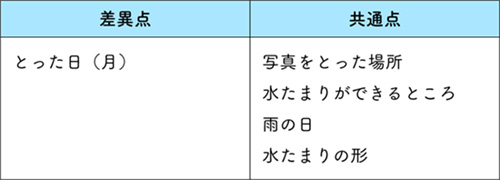

この2枚の写真は全く同じ場所から5月と6月に撮った写真です。注意深く比較してみると、時期は違うのに水たまりができている場所は同じです。子どもたちの思考を整理すると以下の表のようになります。

この場合のポイントは差異点が写真を撮影した日しかないことです。とった日以外に差異点がないことで子どもたちは、どうしていつも…と考えることができます。時期をずらした写真がもう1枚あると、さらにいつも水たまりができる場所が一緒だということに気付かせ、疑問をもたせることができるようになります。

「どうしていつも同じ場所に水たまりができるのだろうか」という学習問題に対し、子どもたちは予想を発想するのが難しいです。

そこで、左の写真のように鉄棒の下に水たまりができているところを見せます。みんながよく使うことで、地面が削られて周囲より低くなっていることがよくわかり、「周りよりも低いところに水たまりはできるのだろうか(内容ア)」という視点を与えられます。

また、右の写真のように校庭と砂場では校庭の方に水たまりができるところを見せます。「校庭と砂場では粒の大きさが違う(内容イ)」という視点を与えることもできます。