仮想空間で実現するクリエイティブで能動的な学び – 佐賀龍谷学園龍谷中学校・中村純一先生の実践

VR(バーチャルリアリティ)、AR(オーグメンテッドリアリティ=拡張現実)などの技術が進み、メタバースが話題になる今、教育現場でも仮想空間の活用が始まっています。佐賀龍谷学園龍谷中学校の中村純一先生は、そんな取り組みを進めるフロントランナーです。

中村先生は、子供たちの創造性を教育に取り入れていくためには、テクノロジーは最強の武器だと言います。30年先には当然実現しているであろう環境を予測して、今のやり方をよりよい形に変えていく、という中村先生に、さまざまな実践について話していただきました。

中村 純一(なかむら・じゅんいち)

佐賀龍谷学園龍谷中学校教諭

2020年3月末に公立学校を退職し、私立学校での勤務を開始。2015年にApple Distinguished Educatorになったことを機に、さらに教育現場でのテクノロジー活用を加速させ、生徒の学びの変革を目指す。自らの強みを生かし、社会とつながりながら自分の言葉で語ることができる生徒の育成や、テクノロジーを味方につける考え方を取り入れた生徒の学びを追究する。

研究分野:英語教育、XR技術、統計教育、演劇教育、プレゼンテーション技術、教育方法学、色彩学

目次

AR(拡張現実)を自分たちで作って使う

子供たちにICTツールを渡して自由に使ってもらうと、こちらが考えもしなかった意外な発想で作品や文章を作ります。私は彼らのそんなクリエイティビティを教育にどんどん取り入れるべきだと思っています。

AR(拡張現実)の技術を使うと、現実空間にいろいろなオブジェクトを投影して好きな角度から見ることができます。今までARは主に3D空間でものを動かしていろいろな角度から見て学ぶといったことに使われていました。しかし、これからは、自分たちでARを作ってそれを使って学ぶことが必要だと思います。

AR制作に最初に取り組んだのは、2019年に前任校で、ARMakrというAR制作のアプリとKeynoteを使ってAR作品を作るワークショップを開いた時でした。子供たちは、まず3D空間の奥行きのある作品を設計し、Keynoteで作ったイラストをPNG形式で保存して、ARMakrに読み込むというプロセスで作品作りに取り組みました。子供たちは豊かな創造力で、ユニークな作品をいろいろ作り出しました。

仮想空間で動きながら英語を覚える

私は英語の教員なので、このARを英語のパフォーマンステストなどで活用しています。例えば、heやsheを主語にした「三人称単数」の文型を学ぶ時、教科書を使った従来の学びでは、ピアノを演奏している人の絵や、テレビを見ている人の絵を指差しながら、”He plays the piano.”とか”She watches TV every day.”などと説明したりします。

でもそれでは面白くないので、ARを使うことにしました。私が仮想空間を作り、生徒たちは黒いシルエットの人物を描きます。それを自分で空間に配置し、後ろを向いたり、何かに近づけたり、いろいろ動かしながらその人物の行動を英語で説明します。

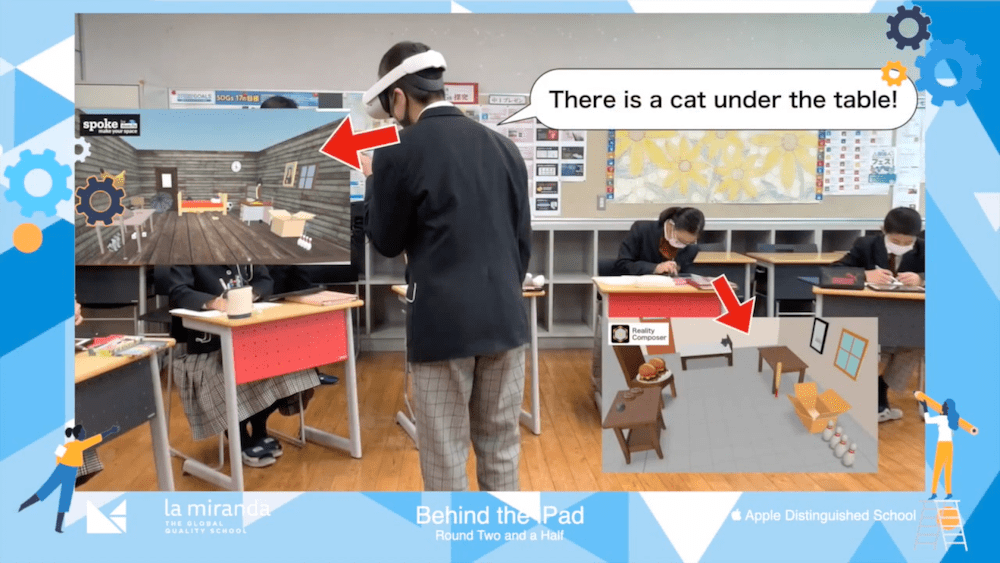

There is / There are を使った「~に~がある」の表現を覚えたときは、VRとARを使った活動を行ないました。代表の生徒1人がVRゴーグルを被り、私が作った机やベッドがある部屋に入って、猫や本、ボールなどのオブジェクトが置いてある場所を説明します。例えば、ベッドに近づいてその下を覗いて猫を発見したら、”There is a cat under the bed.”などと言ったりするわけです。

一方、その説明を聞いている生徒たちは、iPadを使い、Reality ComposerというiOS用のARを作るアプリで同じ部屋を見ています。そしてゴーグルを被った生徒が説明した通りに、猫や本、ボールなどのオブジェクトを配置していきます。こんなふうに、VRやARを利用すると、子供たちはより能動的に学ぶことができます。