小6体育「水泳運動(クロール 平泳ぎ 安全確保につながる運動)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小6体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「水泳運動(クロール 平泳ぎ 安全確保につながる運動)」の単元を扱います。

執筆/東京都公立小学校主任教諭・諸星琢也

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

品川区教育委員会統括指導主事 ・唐澤好彦

単元名

Let‘s スイム

目次

単元目標

●知識及び技能

水泳運動の行い方を理解するとともに、クロールや平泳ぎでは、手や足の動きに呼吸を合わせて続けて長く泳ぐことを、安全確保につながる運動では、背浮きや浮き沈みをしながら続けて長く浮くことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題の解決のしかたや記録への挑戦のしかたを工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

水泳運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、水泳運動の心得を守って安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

高学年の水泳運動は、「クロール」「平泳ぎ」及び「安全確保につながる運動」で構成され、続けて長く泳いだり、泳ぐ距離や浮いている時間を伸ばしたり、記録を達成したりする楽しさや喜びを味わうことができる運動です。

低学年の水遊びと中学年の水泳運動の学習をふまえ、手や足の動きに呼吸を合わせて続けて長く泳ぐことや、背浮きや浮き沈みをしながら続けて長く浮くことなどの基本的な技能を身に付けるようにし、中学校の水泳の学習につなげていくことが求められます。

また、一人ひとりが自己の能力に適した課題を見付け、解決方法を工夫し、互いに協力して学習を進めながら、水泳運動の楽しさや喜びを味わうことができるようにしていきます。

その際、運動の楽しさを広げられるように、集団でのリズム水泳などを指導に取り入れることや、仲間と考えや取組を認め合いながら学習を進めていけるように、補助具や学習カード、1人1台端末を有効に活用していくことが大切です。

なお、泳法の指導に合わせ、け伸びから泳ぎにつなげる水中からのスタートを指導します。

〈水泳運動における新型コロナウイルス感染症対策〉

※水泳運動の授業を行う際には、地域の感染状況に応じて、以下のような感染リスクへの対策を講じることが考えられます。

・活動中(着替えを含む)は不必要な大声は出さないようにする。

・集合・整列時は子供どうしの適切な間隔を確保する。

・一斉に大人数が入らないようにする。

・近接する活動を行う場合は、特定のペアで短時間で行う。

・用具やタオル・ゴーグルなどの私物の共有を避ける。

・更衣室が密集となる場合は、少人数で使用するなど工夫する。

・見学者へ感染対策および熱中症対策を講じる。

・屋内プールにおいては、換気設備を適切に運転する。 など

※人員点呼は事故防止の上でとても重要ですが、バディシステムを活用する際は、感染リスクに十分注意して運用する必要があります(密着しない・挙手のみとする・名簿での点呼の活用など)。

安全に水泳運動の学習を進めるために

水泳運動系は生命にかかわることから、水泳場の確保が困難で水泳運動系を扱えない場合でも、水遊びや水泳運動などの心得については必ず指導します。そのため、教室での学習として視聴覚教材などを使った指導も効果的です。また、日頃の安全教育や夏休み前の講話、保健領域の「けがの防止」と関連させた学習など、年間計画や指導計画を工夫することなども大切です。

水泳運動は泳ぐことのできる子供にとっては楽しい活動ですが、泳ぎの経験が少ない子供にとっては、不安感や恐怖心が伴う活動です。また、水中では呼吸ができないことやプールサイドにおける転倒による事故、スタート時に水底に頭部を激突させる事故など、生命に直結する重大事態にもつながる危険が多くあります。

水泳運動では、スタート指導は、け伸びから泳ぎにつなげる水中からのスタート指導を行うこととし、事故防止の観点からプールサイドなどからのスタート指導を行うことがないようにします。また、無理な息こらえや潜水なども行うことがないようにします。

このことを教師が理解し、指導にあたることが大切です。そして、子供一人ひとりが水の危険性を理解し、自らの命を守ろうとする気持ちをもち、危険に対する予知能力や対処法を身に付けられるようにしていくことが重要です。

なお、学習規律(整列、人数確認の方法、笛の合図などの約束)や水泳運動系の心得に関しては、学校で統一し、系統的に指導していくことが大切です。

安全管理・指導

【水泳運動の安全管理】

〇子供の健康管理

〇注意・配慮を要する子供への対応

〇監視体制・役割分担

〇用具などの使用上の注意

〇緊急時(事故発生時)の対応

【施設・設備の安全管理】

〇プール施設の安全管理

〇適切な水位設定

〇プールの水温及び水質管理

【水泳運動の安全指導】

〇天候の判断

〇安全上の対策

〇人数確認(バディシステムの活用)

〇準備運動

〇入水時と休憩時の注意事項

〇水中からのスタート指導

〇水泳の事故防止に関する心得

〇着衣のまま水に落ちた場合の対処のしかた など

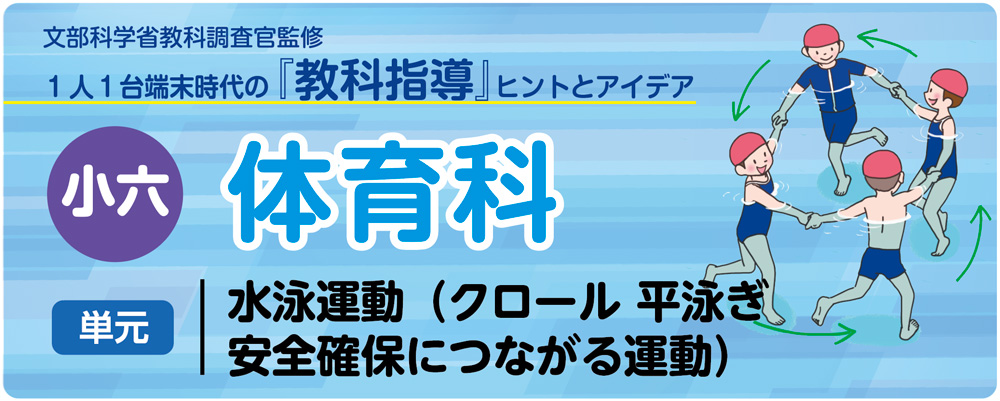

単元計画(例)

楽しく運動をしよう

自己の課題を見付けよう

学級や学年のなかで、水泳の技能差はさまざまです。まずは、みんなができる運動から行いましょう。単元のはじめは、第5学年の学習をふり返り、自己の能力に適した課題を見付けることができるような活動を取り入れます。

運動との出合い

第1時にオリエンテーションを行い、学習の見通しがもてるようにする。

●約束事の確認

学習のはじめに、水泳運動の心得や授業での約束事をていねいに指導する。

(例)

・プールサイドでの過ごし方

・バディシステム

・学び合いの方法

・入水のしかた など

バディを組んで、お互いの健康状態を観察しましょう。

プールサイドを走るのは、危険なので絶対にやめましょう。

小6体育「水泳運動(クロール 平泳ぎ 安全確保につながる運動)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/みながわこう