小2国語「たんぽぽ」板書の技術

今回の教材は、初めての説明文の「たんぽぽ」です。小2の板書は、大切な言葉の見つけ方や選び方を板書で位置付けていきます。チョークの色の役割をこの時期に決めておくと便利です。

監修/元京都女子大学教授・同附属小学校校長・吉永幸司

執筆/大阪府東大阪市立小学校教諭・岡本美穂

「たんぽぽ」(東京書籍)

目次

単元の計画(全8時間)

1 学習の見通しを立てる。

「たんぽぽ」について知っていることを出し合おう。

2 「たんぽぽ」について、どんなことがどんな順序で説明されているかを読み取ろう。

繰り返し出てくる言葉に注目する。

事柄の順序をつかみ、書かれていることの大体を捉えることができる。

3 「たんぽぽ」の仕組みについて、どんな順序で書かれているかを読み取ろう。

4 「たんぽぽ」の花の1日の変化を読み取ろう。

5 「たんぽぽ」の仲間の増やし方について読み取ろう。

6・7 読み取った「たんぽぽ」をまとめ、伝え合おう。

「たんぽぽのひみつ」というテーマでまとめる。

8 まとめた「ひみつ」を伝え合おう。

自分で副題をつける。

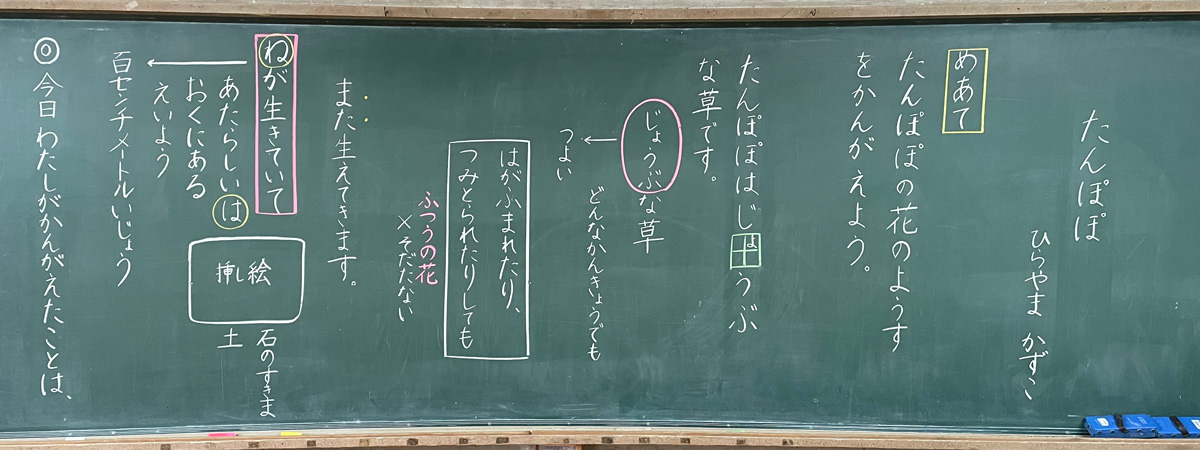

板書のコツ(2/8時間目)

板書のコツ①

2年生で初めて学習する説明文の授業です。めあてと振り返りはノートに書くことを指示していますので、教師も「大きく ゆっくり 丁寧に」板書するようにします。次に、「たんぽぽはじょうぶな草です。」と板書します。この言葉を基に「たんぽぽの花の様子」について考えていくので、これも「大きく ゆっくり 丁寧に」板書するようにします。2年に進級した最初の時期のため、学習の仕方など、慣れていないときなので文字指導も兼ねて書くようにします。

子供と一緒に「ひらがな」の再学習です。再学習によって「ひらがな」が美しく見えるポイントを押さえることができます。雑に書くことに慣れてしまった子供が増えてくる2年生です。「丁寧に書くことができた!」という成功体験を板書とノートで積み重ねていけるようにします。

板書のコツ②

この時期の板書では、見やすくわかりやすく、つまり、すっきり書くことをめざしています。板書がすっきりしていて、見やすくなる一番の近道は、「箇条書き」にすることです。「箇条書き」にすることで、情報が整理されます。「子供の意見」をなんとなく聞くのではなく、子供の言いたいことを本気で聞かなくてはいけません。これが「子供理解」です。そしてできるだけ短く「箇条書き」にして板書する。子供の一番言いたいことを聞き取るのです。この箇条書きの行頭は横にそろえることも意識します。それだけで段組みもしやすくなります。

また、箇条書きにすることで「余白」も板書に生まれます。つまり欲張って書かないということです。例えば、◎は「振り返り」のマークというように決めておくことで、◎を板書すれば、「振り返り」だとわかって子供たちも授業の流れを思い出すようになります。そして、ノートに文を書くことができます。

板書のコツ③

チョークにこだわる

白色チョーク…基本的なこと

黄色チョーク…大事なこと・核になる言葉

赤色チョーク…子供たちの意見

水色や緑色チョーク…矢印や囲み、色としてぬる。

というように使い分けています。これは教師が最初に決めて1年間続けるようにしましょう。適当に気分で使うことだけはやめましょう。曖昧に使い分けていると、子供には定着しません。

また、色覚が弱い子供たちにとっては見にくいこともあるので、薄い水色、緑、赤は、囲んだり、線を引いたりするときに使うと決めています。