小1算数「10より大きいかず」指導アイデア(1/7時)《いくつあるのかすぐにわかるならべかたをかんがえよう》

執筆/福岡県公立小学校教諭・加藤恵美

編集委員/ 国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

単元名「10 より大きいかず」

本時のねらいと評価規準(本時の位置 1/7)

【本時のねらい】

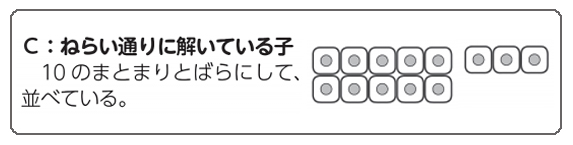

10 のまとまりに着目して、20 個より少ないブロックの数え方について考える活動を通して、「10 のまとまりといくつ」に分けて数を捉えることができる。

【評価規準】

20 までの数について、数詞を唱え、数えることができる。(技能)

みなさん、じゃんけんゲームを楽しくできましたね。

ブロック、たくさんもらえました!

AさんとBさんがもらったブロックは、このようになっています(異なる並べ方を黒板に提示する)。

どちらが多いか、すぐにわかるように並べられるかな。

導入のじゃんけんゲームは、多くの子供が10 個以上取れている様子が見られたら終了します。そして、13 個の複数の配置を提示します。実際の子供の例をICT を活用して提示してもよいし、あらかじめ準備した架空の例でもよいでしょう。この提示によって、配置がばらばらだと、ブロックの数を比較しにくいことに気付かせ、「数がわかりやすい並べ方を考える」という本時のめあてを導きます。

本時の学習のねらい①

いくつあるのか すぐにわかる ならべかたを かんがえよう。

【見通し】

まとまりを作って、並べる。

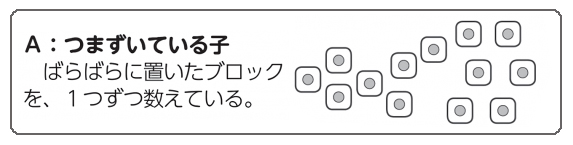

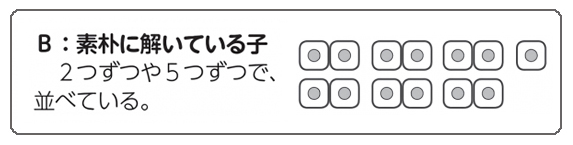

【自力解決の様子】

【自力解決と学び合いのポイント】

イラスト/佐藤雅枝

『小一教育技術』2018年9月号より