みんなの思いをかなえる 小1小2の学級会アイデア

学級会を進めながら、議題や提案理由、発言のしかたなどを学びましょう。

執筆/東京都県公立小学校主任教諭・東 奈奈子

目次

思いや願いをみんなでかなえる場

学級会は、

みんながもっと仲よく

もっと楽しいクラスにするために

みんなでやりたいことを

みんなで話し合って

みんなで決めて

みんなでやる時間

をかなえる場です。

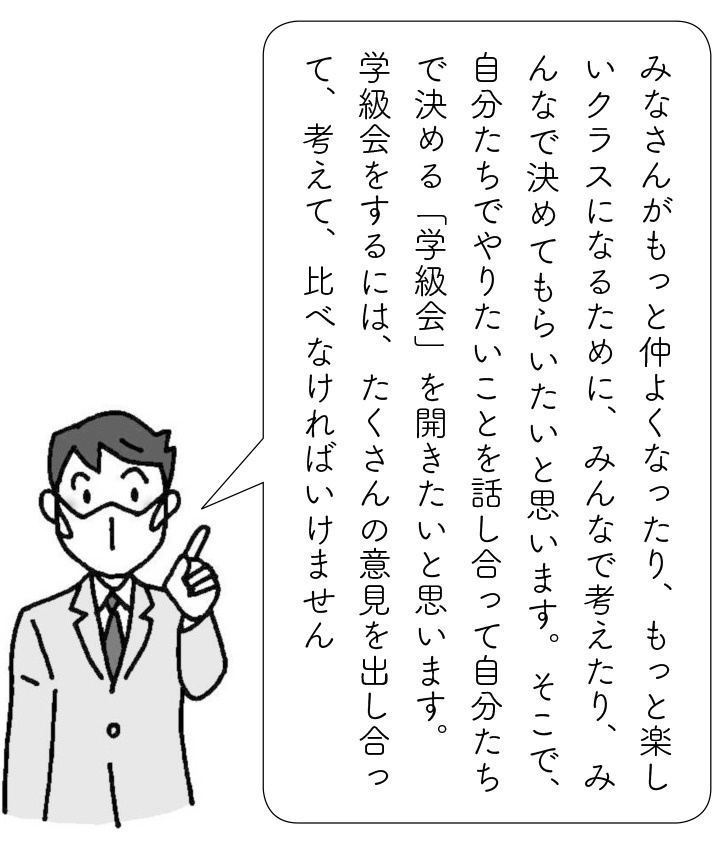

低学年では、教師の助言を受けながら、発言のしかたや意見の聞き方など基本的な話合いの進め方を身に付けるようにします。また、学級会で決定したことをすぐに実践することで、「みんなで決めてよかったな」と感じることができます。

最初は、1時間の中で、前半の時間で話し合い、後半の時間で決めたことを実践するのがよいでしょう。「みんなでやって楽しかったな」「またやりたいな」という経験をたくさんさせましょう。

学級会を始めよう! オリエンテーションをしよう

学級会ってどんなもの?

初めての、学級会。学級会とはどのようなものか、なぜ学級会をするのかを説明します。

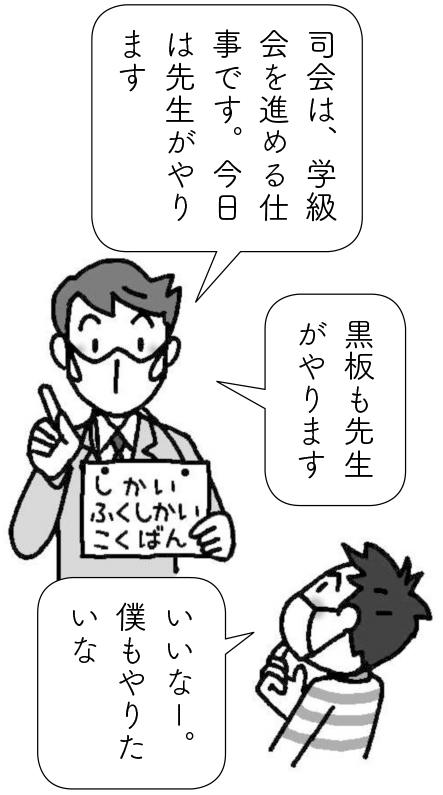

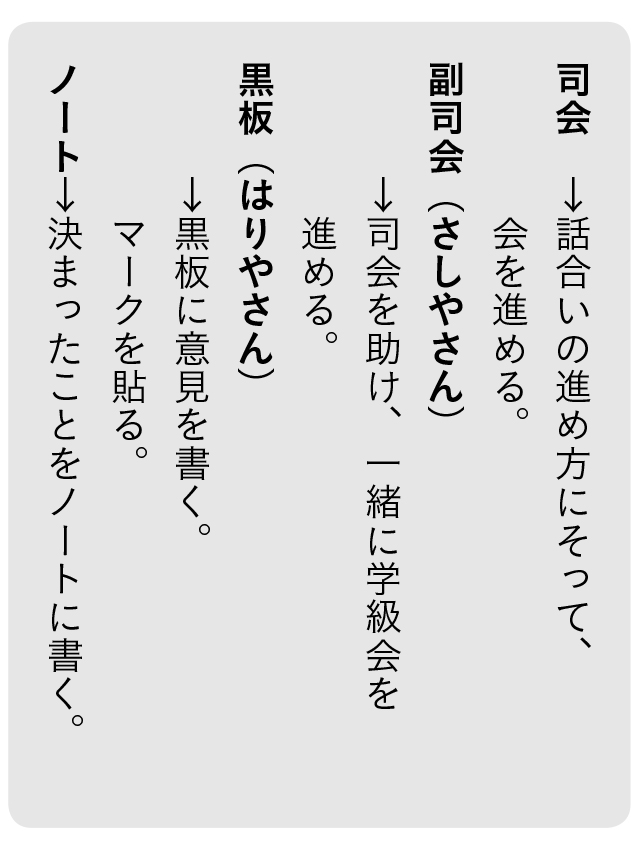

こんな役割があるよ

話合いをするには、司会グループが必要になります。

ワンポイント①〜役割の工夫〜

発達段階に合わせて、副司会を「さしやさん」とすることもできます。手を挙げている友達を指名する役割です。

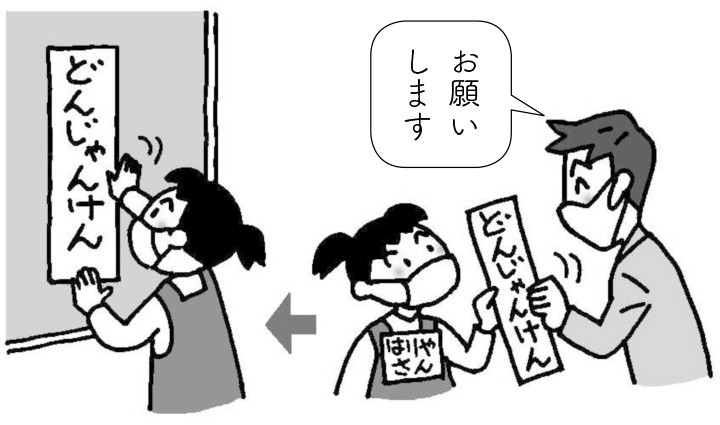

また、入学当初の子供が黒板に意見を書くのは、難しいものです。そこで、短冊を用意し、教師が短冊に出た意見を書き、それを貼るのが「はりやさん」の役割です。

ネーミングの工夫で、仕事内容がより明確になります。

最初の学級会では、司会グループの役割をすべて教師が行うとよいでしょう。子供たちが話合いの進め方を実際に見て、理解できるようにすることが大切です。見ている子供たちは、きっと司会グループをやりたくなるはずです。学級会を重ねていくなかで、少しずつ役割を子供たちに引き継いでいくとよいでしょう。