小2生活「どきどき わくわく まちたんけん」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「どきどき わくわく まちたんけん」の単元を扱います。

執筆/大阪府公立小学校教諭・井上美佳

大阪府公立小学校主務教諭・中村理恵

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

大阪府公立小学校校長・前谷さき子

目次

年間指導計画

| 4月 | 春だ 今日から 2年生 |

| 5月 | 大きくなあれ! わたしの 野さい! |

| 6月 | どきどき わくわく まちたんけん |

| 7月 | 生きものと なかよし |

| 8月 | 大きくなあれ! わたしの 野さい2 |

| 9月 | うごく うごく わたしの おもちゃ |

| 10月 | 冬野さいを そだてよう |

| 11月 | もっと なかよし まちたんけん |

| 12月 | つながる 広がる わたしの 生活 |

| 1月 | みんなで つかう まちの しせつ |

| 2月 | 大きく なった わたしたち |

| 3月 | ありがとうを とどけよう |

単元目標

地域の様々な場所を訪問したり利用したりする活動を通して、地域の場所と自分との関わりを見付け、地域の様々な場所や人、出来事に気付くとともに、地域の場所や人に親しみをもち、適切に接したり、安全に気を付けて生活したりしようとすることができるようにする。

みんなの町には、どんな人や場所がありますか?

毎朝、横断歩道のところには、見守り隊の人がいる

パン屋のおばさんが、いつもあいさつをしてくれるよ

そのパン屋さんに行ってみたいな

学習の流れ(全12時間)

【小単元1】町のことを話そう[1時]

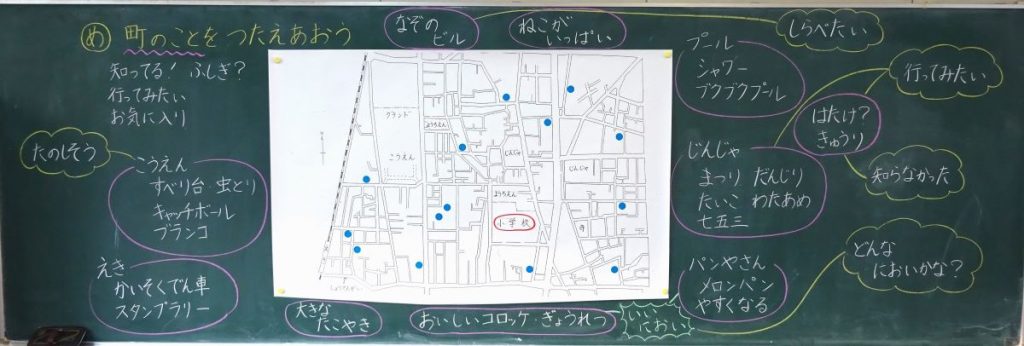

校区地図を黒板にはり、お気に入りの場所や興味のある場所、不思議に思っている場所について、知っていることを出し合います。また、子供から出た意見は、地図の周りに板書していきます。

2年生の段階では、地図で位置を確かめることにまだ不慣れなため、少しでも分かりやすいように、学級の子供の家の場所に名前を書いたシールを貼っておきます。また、駅や商店街、公園などの目印となる施設や場所を地図に書き入れましょう。

授業が終わった後は、板書したことを付箋に書き、地図に貼り、教室に掲示しておきます。さらに、町たんけんに行くまでの期間も子供が見つけてきたことは付箋に書いて地図に貼っていくことで、意欲が高まります。

家の近くの公園でよく遊ぶよ

学校の近くにある大きな建物は何かな?

町のこともっと知りたいな。お店の人にいろんなことを教えてもらいたいな

みんなで町たんけんに行きましょう

評価規準

主体的に学習に取り組む態度:身近な地域の様々な場所や人々に関わることへの関心や期待をもちながら、それらと繰り返し関わろうとしている。[行動・会話]

【小単元2】町たんけんの計画を立てよう[2~3時]

どこに行きたいの?

〇〇さんおすすめのパン屋さんに行きたいな

ぼくが通っていた幼稚園の先生に会いたいな

パン屋さんと公園は、道路の反対側だよ。どうやって渡ればいい?

信号の付いた横断歩道を渡ろう

友達と探検したい場所を話し合い、行く場所や行く順番を決めたり、安全に気を付けて探検するためのルールやマナーを決めたりします。 探検カードに行きたい場所やインタビューしたい人などを書いて、計画を立てることも一案です。また、インタビューの仕方やマナーについて、子供たちに指導しましょう。

複数の教職員や保護者に、町たんけんでの協力をお願いしておきます。保護者には手紙などで希望者を募るようにするとよいでしょう。

評価規準

思考・判断・表現:友達と相談して、行きたい場所や会ってみたい人、してみたいことを思い描きながら計画を立てている。[会話・探検カード]

思考・判断・表現:相手や場に応じた適切な行動や安全な行動について予想しながら、探検の約束を決めている。[行動・会話]

【小単元3】町をたんけんしよう[4~9時]

探検隊の約束は覚えていますか?

安全に探検します

町の人に迷惑をかけないようにします

困ったときは、付き添いの人に相談します

約束の時間までに学校に帰ります

グループごとに探検に出かけ、友達と協力しながら、計画に沿って、地域の場所を調べたり、新たに興味のあることを見付けたりしながら、自分と地域との関わりを広げることができるようにします。みんながインタビューすることができるので、1グループは3~4人ぐらいが理想です。

協力をしてもらう教職員や保護者と事前に打合せをすることが必要です。探検先の人とも事前に打合せをしましょう。

視点を明確にして、探検に行かせるためには、何を見付けてくるのか、何をインタビューしてくるのか、事前に指導することが大切です。

探検後に、お礼のあいさつを兼ねて、探検先の人に子供の様子を聞き取りましょう。

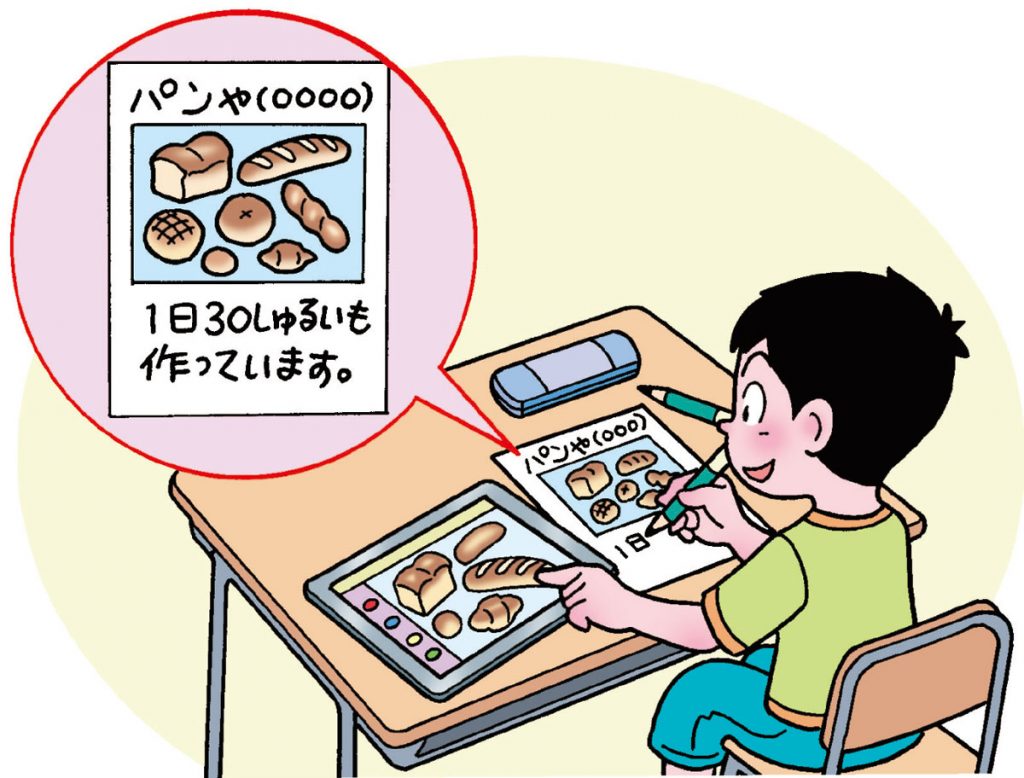

町たんけん〈パン屋さん〉の例

「探検 ⇒ 表現 ⇒ 交流」を繰り返し行います。交流することで、その都度新しい疑問や調べたくなることが出てきて、さらに探検したくなるでしょう。

探検①

「あの機械は何だろう?」

「パンがたくさんあるよ」

「忙しそうに働いているよ」

表現①

「1日何個作るのかな?」

交流①

「おすすめのパンは何かな?」

「もっと質問したいな」

探検②

「おすすめのパンは何ですか」

「1日何個作りますか」

表現②

「30種類も作っているなんてすごいな。だから早起きするって言っていたよ」

交流②

「教えてもらったひみつを、みんなにも知ってもらいたいな」

「また町探検に行きたいな」

探検した後は、探検カードを描いて、絵地図に貼っていきます。絵地図は常掲しておくと、みんなで共有することができます。

評価規準

知識・技能:様々な人々と関わるときに、相手や場に応じたあいさつや言葉遣いをしている。

【小単元4】見つけたことをつたえあおう[10~11時]

イラスト/高橋正輝