小学算数「構造的板書」の工夫とコツ(式と計算)

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を目指す本シリーズ。今回は、小五の算数の「式と計算」がテーマです。

樋口万太郎先生(京都教育大学附属桃山小学校教諭)に、 黒板に書くだけでなく短冊や貼りものを使ってみたり、子どもたちにも黒板を一部開放する方法を紹介していただきます。

目次

算数スキル1:短冊や貼りものを有効に使う

普段から授業で短冊などの貼りものを使用していますか? 参観授業や研究授業のときにだけ登場していませんか。それではもったいないと思います。普段から短冊や貼りものを使ってください。なぜなら短冊や貼りものには、

- 自由に動かすことができる

- 授業後もどこかに掲示することができる

- 次の時間にも使える

といったよさがあるからです。算数だと公式や子供の考えやまとめなどを短冊に書いておけば、クラスにとっての財産にもなります。

短冊といえば白色の画用紙というイメージがあるかもしれませんが、B4の紙をラミネートし、それを半分に切り、黒板に貼れるように裏に磁石をつけておきます。そうすると何度も書き直しができます。白以外にも何種類か色のついた紙を使うことも有効です。場合によっては、事前に書いておくのではなく、子供たちと一緒に書くということも有効です。そして、貼るタイミングも大切です。

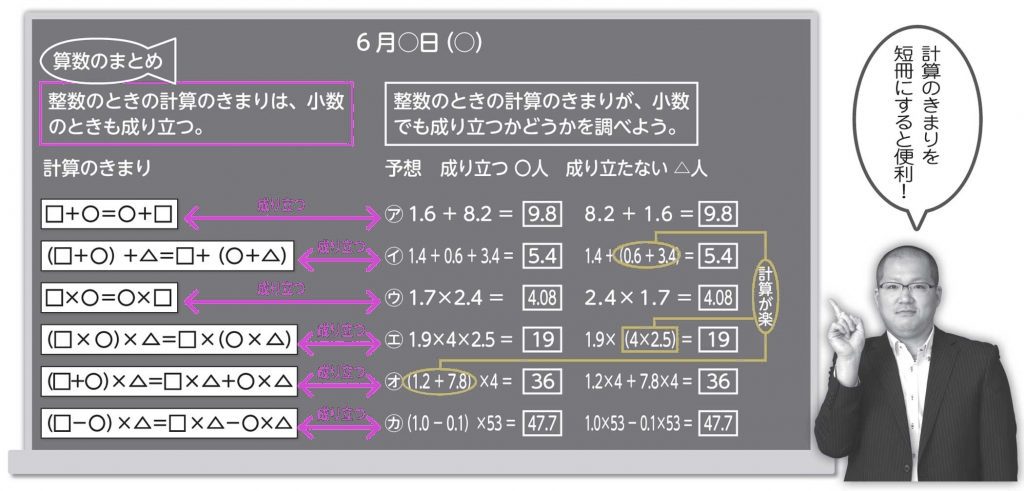

単元「式と計算」

事前に計算のきまりが書かれた短冊をつくっておきます。この短冊は、この単元において、次の時間以降にも使えます。授業冒頭に、「これまで学習した計算のきまりを覚えていますか? 覚えているものを発表しましょう」と子供たちに問いかけます。子供たちから出てきた計算のきまりが書かれた短冊を黒板に貼っていきます。

このとき短冊は適当には貼りません。上の板書のように問題と対応させて貼ることで子供たちの思考を促すことができます。

ある程度時間が経っても計算のきまりが出てこなければ、教師のほうから「こんな計算のきまりもあったよね」と言いながら、提示をします。多くの子は実際の計算はできたとしても、計算のきまりを忘れていることが多いです。

その後、「整数のときの計算のきまりが小数でも成り立つのかどうかを調べよう」と課題を提示し、予想させます。予想をさせ、自分の立場をもたせることで、調べてみたい!という思いをつくることができます。そして問題を提示し、考える時間を取ります。その後、全体で共有し、どの計算のきまりなのかを線で結ぶことで、計算のきまりと実際の式に「つながり」が見えてきます。