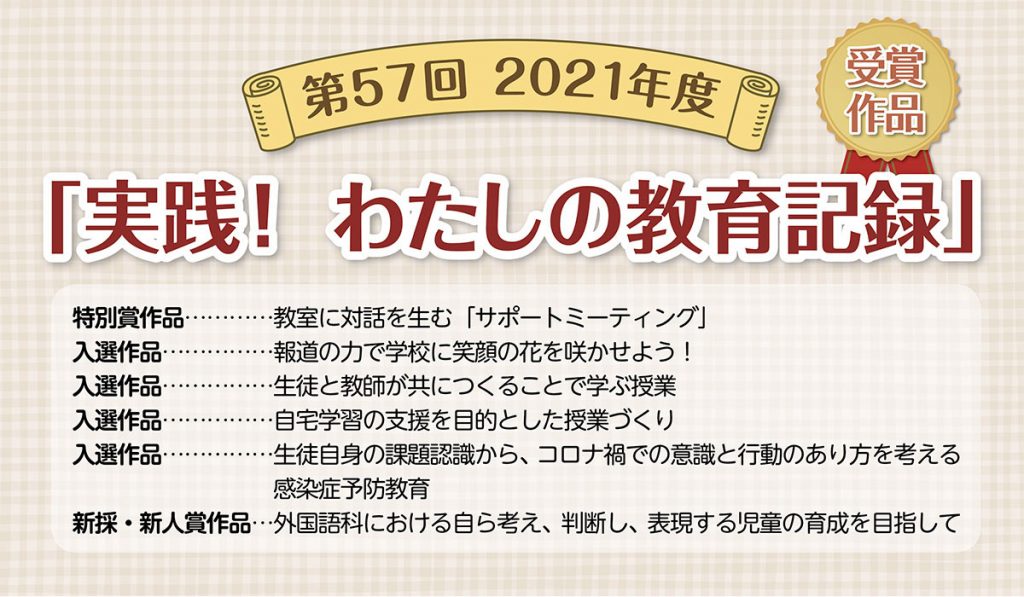

第57回 2021年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品③(学級づくり部門)加藤圭太さん(愛知県立旭陵高等学校)

自宅学習の支援を目的とした授業づくり

~「自ら学ぶ」生徒の育成を目指して~

愛知県立旭陵高等学校 加藤圭太

1 実践の背景・目的

2020年から2021年にかけて新型コロナウイルスの感染拡大により、全国の高校で一斉休校や分散登校などの措置が取られ、生徒が自宅で学習をする機会が増加した。生徒の自宅での学習の機会と質を保証するためには、これまで以上に新学習指導要領(文部科学省、2018)の育成を目指す資質・能力の三つの柱の一つである「学びに向かう力」の育成が不可欠になると再認識させられた。

この「学びに向かう力」は、通信制高校においてより一層育成が求められる資質・能力である。通信制高校は全日制・定時制のように日々の授業があるわけではなく、自宅でのレポートの作成等の「自学自習」が学習の基本である。しかしながら、近年の通信制高校には従来からの勤労青少年に加えて、不登校や中途退学の経験者、社会人になってからの高校入学等の理由で長期間の学習ブランクを抱えた生徒が増えている。そのために、思うように自学自習を進めることができず、通信制での学びに困難を抱える生徒も少なくない。ゆえに、通信制高校ではこういった生徒が自分の力で自学自習に取り組んでいけるよう、支援をしていくことが必要である。

私が勤務している通信制の愛知県立旭陵高等学校(以下、本校)には、小学校からの不登校により義務教育段階の学習内容がほとんど定着していない生徒から、全日制進学校から転入学してくる生徒まで、学力層も非常に幅広いため、個々の生徒に合わせて最適化した自学自習の支援が必要である。

そこで、数少ない対面指導の機会である授業(通信制では正確には「面接指導」という名称だがわかりやすさのために「授業」と記述する)を、通信制の学習の基本である「自学自習」の支援を目的として、授業づくりに取り組んできた。そして、その結果として本校の校訓である「自ら学ぶ」生徒の育成を目指した実践記録を記述する。

2 実践の方法

(1)実践の参考にした理論

私が本校に赴任した当初の授業は講義形式の一斉指導方式で実施していた。数学が苦手な生徒が多いことから基礎的な内容の講義を丁寧に行っていたが、それでもついていけない生徒やそれでは退屈してしまう生徒が存在するという課題があった。また、本校には対人関係に苦手意識を抱える生徒が多いため、それらの生徒に配慮して指名しての発言やグループワークなどを取り入れなかった結果、どうしても一方向的な指導となってしまい、生徒が受動的に学習に取り組んでしまうという課題もあった。さらに、このような講義形式の授業では、自学自習の方法を身に付けさせたり、自学自習のための意欲付けを行ったりすることが困難であるとも感じた。

そこで、これらの課題を解決するために、授業を講義中心の一斉指導形式から演習中心の個別指導形式に切り替えた。そして、個別化教授システム(PSI:Personalized System of Instruction)を参考にした実践に取り組んだ。向後(1999)は、学生の基礎学力が多様化した状況では、一斉授業によって進めるやり方では、その多くが授業についていけないという事態になりやすく、PSIが有効であると指摘している。PSIの特徴は次のような点にある(野嶋ら 2006)。

①完全習得学習を指向

②印刷教材で自己ペース学習

③講義は動機づけのみ(補助的な位置付け)

④プロクター(指導員)による通過テストの実施

通信制で学ぶ多様な生徒一人一人に合わせた指導を、積み上げ型の教科である数学において実施するのにPSIが最適であると判断し、実践の参考とした。

(2)実践の方法と実際

実践に取り組むにあたって授業の目標を学習指導要領総則編(文部科学省 2009)の通信制高校についての項目を参考に次の三つで設定した。

目的1:自学自習で理解できなかった基礎的な学習知識の指導

目的2:自学自習の方法を身に付けさせる

目的3:その後の自学自習への意欲付け

通信制高校の学習の基本が「自学自習」であり、本校の校訓である「自ら学ぶ」生徒の育成を目的としているので、授業の目標設定も自学自習を意識したものとなっている。

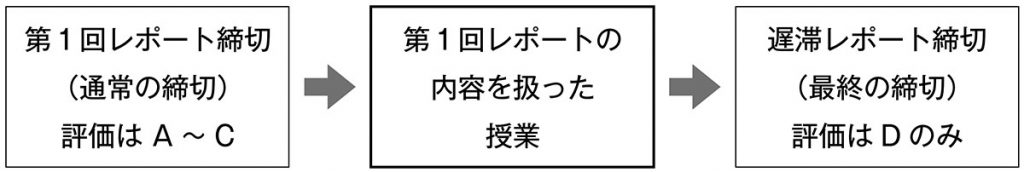

また、レポートの締切と授業で扱う学習内容の関係性(図1)は、次の通りである。

ゆえに、義務教育段階での学習内容の定着度に加えて、レポートへの取り組み状況などによって、その時間の授業で扱う内容の理解度にも大きな個人差が現れるため、ここにさらなる個別最適化の必要性がある。

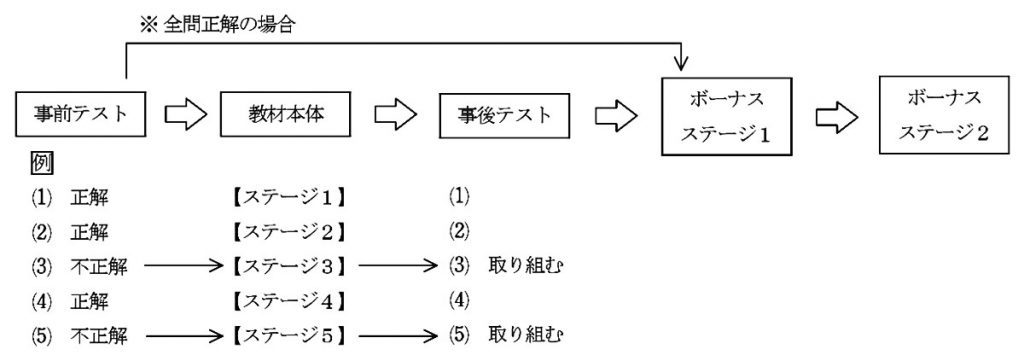

授業で使用する教材は、「事前テスト」「教材本体」「事後テスト」「ボーナスステージ1」「ボーナスステージ2」の5種類の教材で構成されている。これらの教材の進め方は次の図のようになっている(図2)。

まずは事前テストに取り組ませ、自学自習で理解できている内容とそうでない内容を明確にさせる。そして、事前テストで不正解だった問題に対応する内容のみ教材本体で学習させることで、授業で取り組む学習内容を個々の生徒の理解度や習熟度に合わせ、自学自習で理解できなかったことに絞ることを可能にした(目的1)。

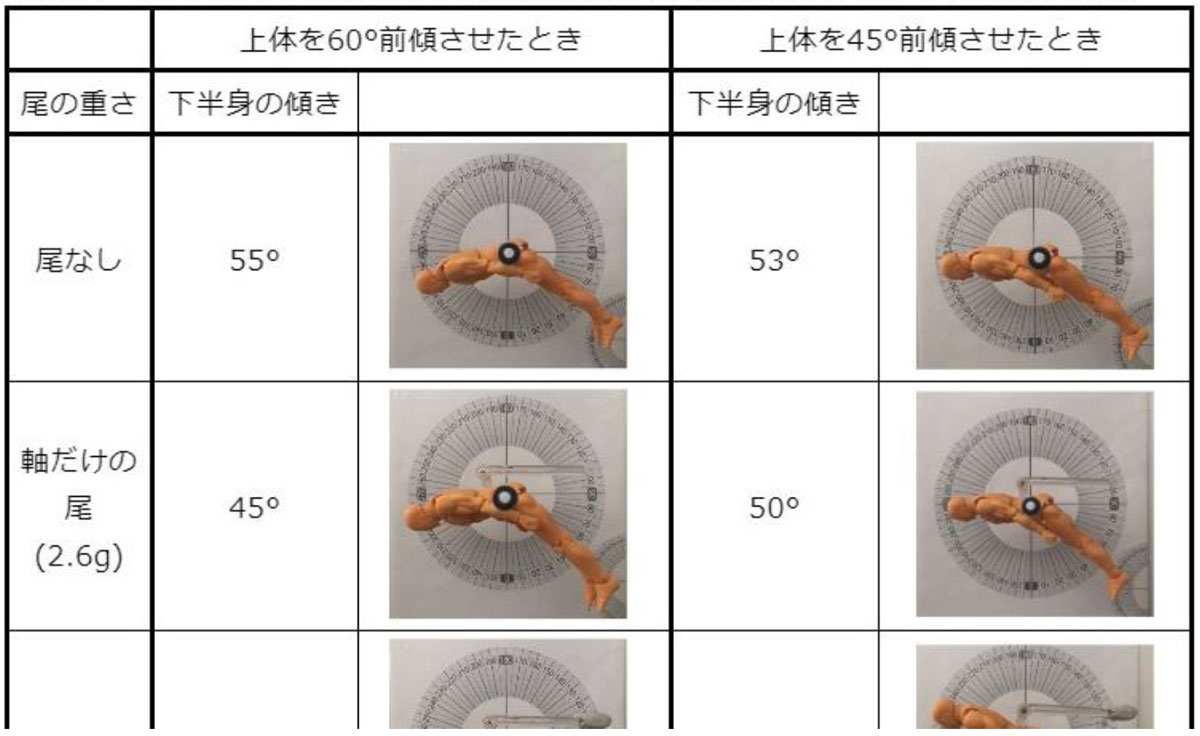

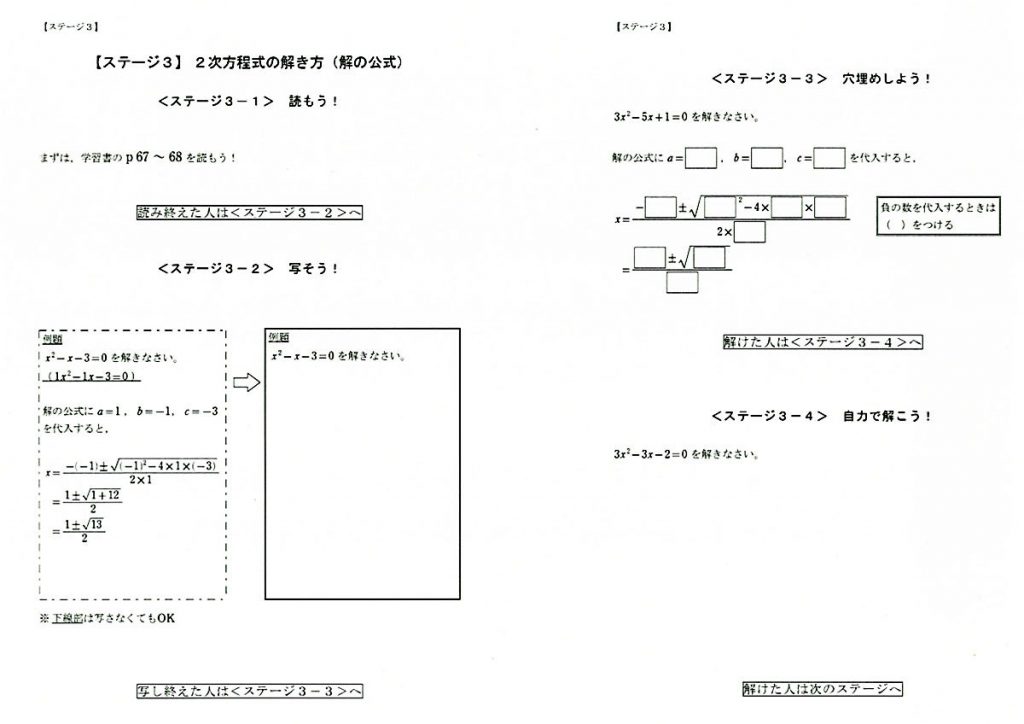

教材本体の各ステージは「読む」「写す」「穴埋めする」「自力で解く」の4つの段階(図3)を踏ませる。

最初の段階の「読む」では、自作の学習書(通信教育用学習図書)の指定のページ1〜2ページを読ませる。学習書とは、全日制や定時制と比較して授業時数が少ない通信制の生徒にとって、授業の役割の一部を担い、自学自習を支援するための教材である。自学自習のスタートとして、学習書を読むことから始めさせたいというねらいがある。

2番目の段階の「写す」では、例題(事前テストと同じ問題)の解答例を書き写させている。生徒の中にはわからない問題に出会ったときに、頭も手も止まってしまう生徒が存在する。わからない問題はまずは解答例を書き写すという自学自習の方法を経験させ、手を動かすことから徐々に理解が追い付くという経験もさせたいと考えている。また、解答例を書き写させる課題の提示や書き写す場所を矢印や枠囲みで示すといった工夫は、特別支援教育での実践を参考にしたものである。

3番目の段階の「穴埋めする」の段階では、穴埋めで足場かけのある状態で問題を解かせ、最後の段階の「自力で解く」では、これまでの3つの段階を参考に自力で問題を解かせる。

これら4つの段階を踏ませることで、段階的に理解を深めさせるとともに、自学自習の方法の「型」を身に付けさせるねらいもある(目的2)。「型」という言葉を使っている理由は、江戸時代の庶民の教養として「読み」「書き」「そろばん」が挙げられるが、この順番で学習に取り組むことが、自学自習の基本的な方法なのではないかと感覚的にではあるが考えているからである。それゆえに、各ステージも「読む(読み)」→「写す(書き)」→「穴埋めする・自力で解く(そろばん)」の段階を踏む構成している。

生徒が演習に取り組んでいる間に、生徒一人一人のもとを巡回し、赤ペンで丸つけ指導と個別指導を行っている。

丸つけ指導(図4)は、生徒の目の前で丸をつけ、積極的に褒めることで、数学に苦手意識をもっている生徒に達成感を感じさせ、学習意欲を高めさせたいと考えている(目的3)。また、間違えている解答も正解に至るまでの過程と捉え、決して×はつけないよう心がけている。

個別指導(図5)では,生徒との対話の中でできるだけ自分自身で間違いに気づかせ、問題の解法もすぐに教えるのではなく、わからない問題に出会ったときにどのように学習書で調べて解決すればよいかという自学自習の方法を指導したり、ヒントを与えて自分自身で気づかせたりすることで、自分の力で学習を進めていけるよう配慮している(目的1・2)。また、本校には対人関係に苦手意識をもつ生徒も多いため、指導の際に生徒に心理的プレッシャーを与えてしまうことがないように、立つ位置や目線の高さ、表情、声の大きさ等に気を配り、学習における安全・安心な場づくりを心がけている。

各ステージの最後の段階での「自力で解く」は、紙面の構成上その前の段階の「写す」「穴埋めする」を見ながら解答することができるため、厳密には自力ではない。そこで、全てのステージに取り組み終わった生徒に事後テストに取り組ませる。取り組ませる問題も事前テストで不正解の問題と同じ問題番号の問題のみに取り組ませることで、効率的に理解度を確認させたいと考えている。

事前テストで満点だった生徒や事後テストに取り組み終わった生徒のために、「ボーナスステージ1・2」という名前の演習プリントを用意している。ボーナスステージ1は「量は質を生む」というテーマを設定し、演習の量を確保することによって生徒の理解をより確かなものにしたいと考えている。ボーナスステージ2は「さらなる高みへ」というテーマを設定し、レポートで扱わない発展的な問題に取り組ませることで、習熟度の高い生徒の学力や学習意欲を向上させたいと考えている。基本的には全ての問題の解答例を掲載し、丸つけ指導や個別指導を待たなくても自己採点をし、自分のペースで学習を進められるようにしている。ただし、ボーナスステージ2の最後に掲載している「チャレンジ問題」のみは解答例を掲載せず、難しい問題に向き合い、試行錯誤しながらじっくりと考える経験をさせたいと考えている。さらに、その解答の提出は後日郵送でも受け付けることで、数学が得意な生徒に自宅に帰ってからも学習を継続させることができるよう工夫している(目的3)。

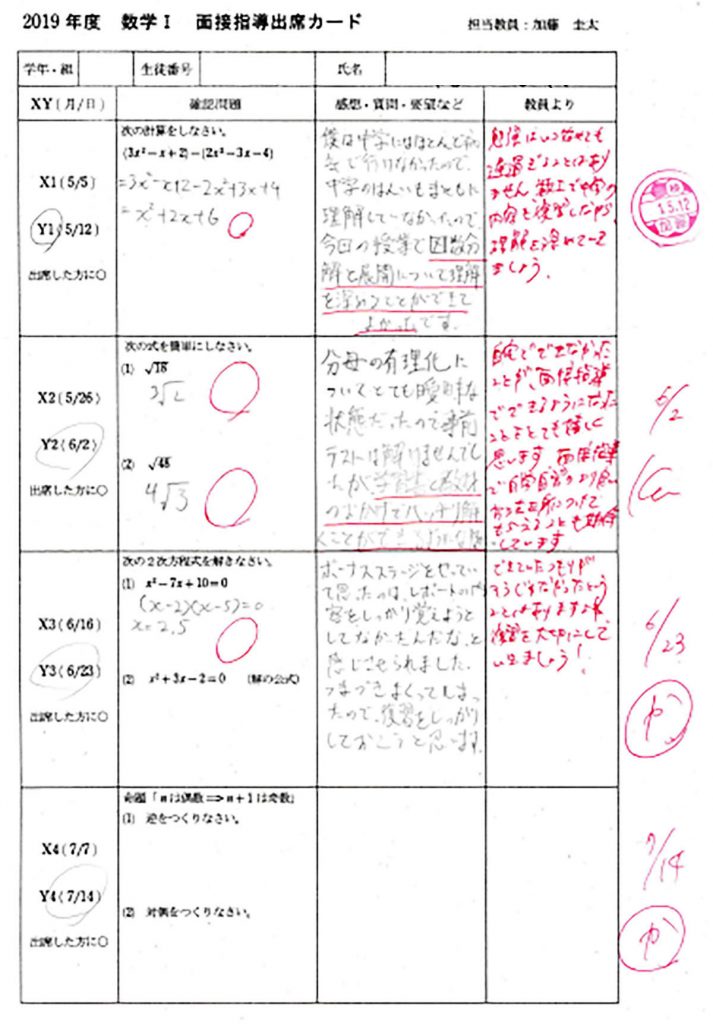

授業のまとめとして、「出席カード」(図6)を用いて振り返りをさせている。

出席カードは生徒と教員間を行き来するシャトルカードの形式で、「大福帳」(織田 1991)を参考に作成したものである。両面印刷になっており、生徒は1年間同じカードを継続して使用する。出席カードは「確認問題」「感想等」「教員より」の3項目から構成されている。確認問題は、全ての生徒がクリアーしているであろう教材本体のステージ1の類題を出題し、理解の定着を再度確認している。感想等の欄には、感想の他に理解できたこと・できなかったことについても書かせ、達成感や復習の必要性を感じさせることで、その後の自学自習につなげていきたいと考えている(目的3)。教員よりの欄は生徒と接する機会の少ない通信制高校で生徒との信頼関係を構築するためのコミュニケーションツールとして活用するだけでなく、必要出席時数より多くの出席を生徒に促す効果も期待している。

事前テスト・教材本体・事後テストは中綴じ用ホッチキスを利用して1冊の冊子としてまとめており、事後テストまで終わっていない生徒には、自宅に帰ってからこの1冊だけは必ず終えられるように復習することを強調している(目的3)。

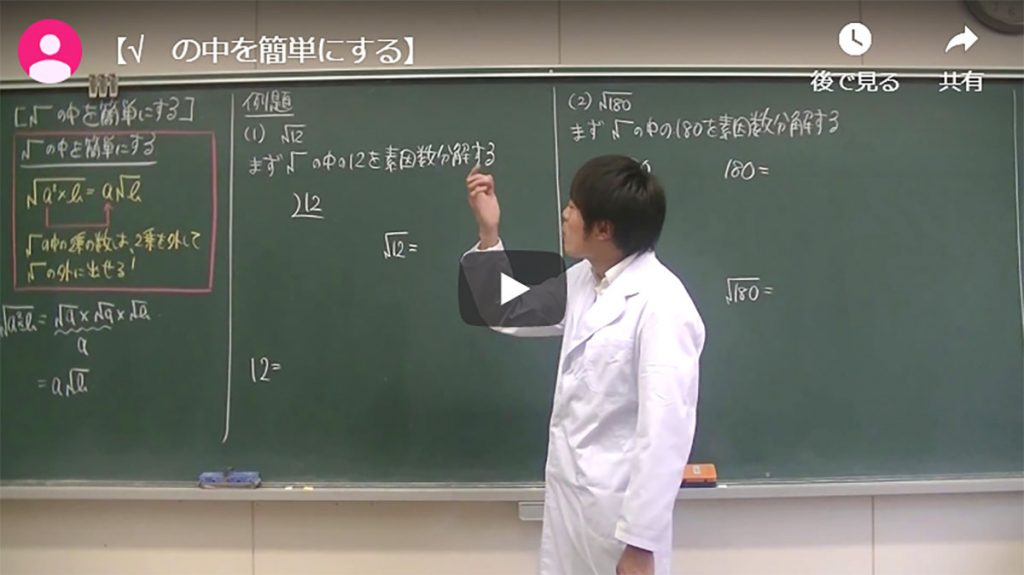

自宅での復習の際の教材として、授業でも使用している自作の学習書を用意しているが、学習書の紙面を読むだけでは十分に理解できない生徒のために、学習書で扱っている問題と同じ問題の解説動画配信を中心とした自作の学習サイト(参考1・図7)も用意している。

(参考1)自作の学習サイト:https://scrapbox.io/kyokuryo-math/

解説動画は教室で黒板を使って解説した「講義動画」(図8)と画面上の手書きの文字と同じように「動画学習資料集」に書き込みをしながら視聴する「手元動画」(図9)の2種類の動画を配信することで、生徒が自分に合った動画を視聴できるようにした。これら2種類の数学Ⅰの動画と義務教育段階の学び直しのための講義動画を合わせて250本以上配信することで、生徒が自宅に帰ってからも学習を継続できる環境を教材面から整えている。

また、自学自習の際に生じた生徒の質問には、本校のLINE公式アカウントでの受付・回答や来校させての個別指導などで対応している。

3 実践の成果とその要因

本実践の授業を実施するようになり、授業中だけでなく、授業の前後での生徒の姿にも変容が見られた。講義中心の一斉指導形式で授業を実施していたときには、プリントを配布してもチャイムが鳴って授業を開始するまでの間にプリントに取り組む生徒はほとんどいなかったが、演習中心の個別指導形式で実施するようになってからは、全体の2〜3割程度の生徒が配布次第すぐに事前テストに取り組むようになった。この要因としては、教材をステージ制としたことで、より多くのステージをクリアーしたいという生徒の意欲を喚起できたのではないかと考えている。また、授業の最後の5分は振り返りの時間としているが、その時間も問題に取り組み、チャイムが鳴ってからも問題を解き続けている生徒の姿が見られるようになった。これは、教材の中で生徒に取り組みがいのある課題を提示できていることが要因ではないかと考えられる。これまでも、授業が終わる際には余韻を残して教室を去りたいと思っていた自分にとっては、とても嬉しい生徒の姿を何度も目にすることができた。

授業の中でも、段階的にスモールステップで理解を深められる教材としたことで、教員の個別指導がなくても自分の力で学習を進めていける生徒が想定よりも多く存在したことで、個別指導が必要な生徒にしっかりと時間を割くことができた。

出席カードの感想等の欄に書かれた生徒の声からは、「わからないことがあっても1つ1つ丁寧に教えてくれるので本当にわかりやすい」「自分の学習のスタイルに合っている」「しっかりとわからないとこを聞けるから授業の内容が濃い」「ボーナスステージ2のプリントは難しかったが楽しかった」などが見られ、生徒が主体的に学習に取り組むことができていたことから、本実践の目的である自ら学ぶ生徒の育成にも一定の成果を挙げられたのではないかと考えている。

また、自然発生的に生徒どうしが学び合いをする場面(図10)が何度か見られたのも、生徒の主体性の現れであり、成果の1つとして挙げられる。

この要因としては、授業の中の「自己ペースによる学習」「配慮された教員との対話」「自由に相談できる雰囲気」といった要素が、学習における安全・安心の場づくりにつながっているからではないかと考える。

4 実践のまとめ

人生100年時代、生涯学習時代と言われる現代においては、自ら学ぶ力の育成は通信制高校の生徒に限らず、全ての高校生に大学等の進学や就職する前に身に付けさせることが必要な力である。この力を生徒に身に付けさせるためには、指導する教員自身がまずは「自ら学び続ける」存在でなくてはならない。このことを忘れずに、今後も目の前の生徒のためにより良い授業実践を重ねていけるようにしたい。

参考文献

織田揮準(1991)「大福帳による授業改善の試み」三重大学教育学部研究紀要(教育科学)別冊、pp42

向後千春(1999)「個別化教授システム(PSI)の大学授業への適用」コンピュータ&エデュケーション Vol.7

野嶋栄一郎・鈴木克明・吉田文(編著)(2006)「人間情報科学とeラーニング」、放送大学教育振興会

文部科学省(2009)「高等学校学習指導要領解説 総則編」

文部科学省(2018)「高等学校学習指導要領解説 総則編」

・

受賞の言葉

愛知県立旭陵高等学校 加藤圭太

この度は学級づくり部門で入選に選出いただきありがとうございました。現在は、高校生の約15人に1人が通信制高校の生徒であり、社会からのニーズは高まっているものの、通信制高校で行われている実践報告の数はあまり多くないので、こうして取り上げていただけたことを大変ありがたく思います。

近年の通信制高校には、不登校経験のある生徒が増えており、学習の基本である「自学自習」を思うように進めることができず、通信制での学びに困難を抱える生徒も少なくありません。本実践記録は、数少ない対面指導の機会である授業(通信制では正確には「面接指導」)において、自学自習の支援することで、校訓である「自ら学ぶ」生徒の育成を目的として取り組んできたものです。通信制で学ぶ多様な生徒一人一人に合わせて学習内容の個別最適化を図り、対話を重視した個別指導の中で、自学自習の方法を身に付けさせたり、その後の自学自習への意欲付けを行ったりしてきました。

今回の受賞を励みに、今後も目の前の生徒のためにより良い授業実践を重ねていけるようにしていきたいと思います。