【指導のパラダイムシフト#20】対応のパラダイムシフト⑥

池田修先生×藤原友和先生のコラボ連載第20回。今回は「学習者主体の授業づくり」における3大対応(評価言)のうち、「振り返りをする」評価言について考えていきます。研究×実践のクロスオーバーから生まれる刺激的な提案の数々は、まさに必読です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第20回のテーマは 「振り返りをする」評価言

繰り返しになりますが、授業での対応は、難しい。しかし、この対応を適切に行うことが、学習者主体の授業をつくるときには大事なポイントになる。これが私の仮説です。ここまで、この仮説に基づき、評価言の「1.認める」「2.正誤の判断をする」を身に付けるためにはどのようなレッスンが必要なのかを考えてきました。

今回は、最後の「3.振り返りをする」「評価言を身に付けるレッスン 3」について考えていきましょう。

「教室は間違うところだ」を再考する

「教室は間違うところだ」という言葉があります。確かに、そうだと思います。教室どころか、学校は社会に出る前にたくさん間違えるところです。間違ったり失敗したりしないまま社会に出ては、怖すぎます。また、上手くいったときの喜びも小さくなります。

ただ、私は、この「教室は間違うところだ」という言葉が一人歩きしているように感じています。中途半端に使われているようにも感じています。

「お客様は神様です」

という言葉があります。昭和の偉大な歌手であった、三波春夫さんの有名な言葉です。と書いて、慌てて否定します。これは、三波春夫さんの精神を、レツゴー三匹という漫才トリオがこのように表現して世の中に定着させたものなのです。三波さんの精神は以下のものです*1。

『歌う時に私は、あたかも神前で祈るときのように、雑念を払ってまっさらな、澄み切った心にならなければ完璧な藝をお見せすることはできないと思っております。ですから、お客様を神様とみて、歌を唄うのです。また、演者にとってお客様を歓ばせるということは絶対条件です。ですからお客様は絶対者、神様なのです』

これがなぜか今は、クレーマーの決め台詞になっていることがあります。

「お客様は、神様なんだから、いいでしょ!」

のように。

何が言いたいのかというと、言葉は一人歩きをすることがあるということです。この「お客様は、神様です」という言葉は、歌い手自身が、お客様を神様と見立てて歌うことが大事だという思いを表しているのにもかかわらず、客の方が、勝手に自分が神様だと名乗ると言うものです。誤用です。ま、そもそも、神様は自分が神だとは名乗らないものだと思うのですが(^^)。

で、「教室は間違うところだ」です。「教室は間違うところだ」から、間違えてもいいというのは、分かります。しかし、間違えたままにしておくことが多くないでしょうか。子供が、間違えたとき「ぶぶー」とか「違います」とか「それは不正解だね」とか「それは合ってはいないね」とかいろいろと言葉を変えて教師が言ったとしても、子供を間違えたままに放置しておくのであれば、同じです。

では、どうするのか。

その問題に対して「正解」をクラスの中から拾うというのでは、この連載の14回目で示した、「正解を拾ってつないでいく」という、がっかりな授業になってしまいます。また、教師が正解を示すことは必要ですが、まだ不十分だと考えています。

この「教室は間違うところだ」と言う言葉は、

「教室は間違うところだ。そして、そこから学びを深めることができたときに、価値を持つ」

と言う後半がセットになっていて、初めて意味を成すと私は考えています。

さて、「3.振り返りをする」の話でした。振り返りとは、「正のフィードバック(通常は、フィードバックと言います)です。また、うまくいかなかった場合は、励ましたり、問題点を確認したりして、課題が達成できるようにしていきます。これがフォローアップ(通常は、フォローと言います)です」と17回で指摘しました。

以下には、「教室は間違うところだ。そして、そこから学びを深めることができたときに、価値を持つ」ことを前提としたフォローアップの例を示してみたいと思います。

間違いから広げ、深める授業

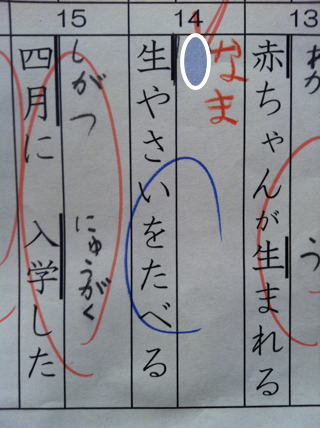

この写真は、ある子供が小学校1年生のときに、漢字テストで間違えたものです。「なま・やさい」が正解ですが、この子供は、違う言葉を書いてしまいました。さて、皆さん、この子供はどのような間違いをしたと思いますか? 連載19でやったように、仮説を立ててください。

考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中

今回も、数行ほど考えてもらいました。

じつは、この子供は「お・やさい」と書いていました*2。この問題では、解答はバツになりました。

なぜ、この子供はこのような間違いをしてしまったのでしょうか。前回のように、子供の理路を考えてみることをしましょう。まず考えられるのは、この子供の家では、野菜のことを「お野菜」と呼んでいるのではないかというものです。いいご家庭ですね。「お野菜」という音が子供の頭に残っていたため、それを書いてしまったというものです。そうだとすれば、『いやあ、丁寧な言葉をおうちで使っているんだね。おうちの「お」と同じだよね。そうだよね、お野菜って言うよね』と子供に対してフォローアップすることができます。

しかし、ここではその先に行こうと思います。この「生・やさい」の「生」に着目する方法です。

大学の授業では、次のような流れで学生たちに授業をしました。

『みんな、この生と言う漢字は、「なま」とも「お」とも読めるんだけれども、じつは他にも読み方があるのを知っていますか?』

「いけ、ショウ、セイ、いきる、うまれる………」

『そう、たくさんありますよね。いくつあると思います?』

「30個ぐらいですか?」

『じつは、158種類あると書かれているHPもありました』*3

「えー!」

『兵庫県で新幹線が止まる駅で「生」を駅名に使っているところは知りませんか?』

「相生(あいおい)です」

『東京の米軍の横田基地がある街は?』

「福生(ふっさ)です」

『というものまで含めると158あるということなんです。多分、一つの漢字が持っている読みとしては、生が一番多いのではないかなあ。生と言う漢字は縁起がいいので、自分の地名にこの漢字を持ってきて当て字にしたんじゃないかなあというのが私の仮説です。ちなみに、死という文字は、読み方は一つしかないんですけどね』

「えー、面白いです」

「で、まあ、これだけ読み方があったら、間違いがあってもしかたがないと思いませんか?」

というように、教師の持っている知識*4で、(それならばこの子供は間違えてもしかたがない)とクラスのメンバーが思うようなフォローアップをします。そして、その先に行きます。

『ちなみに、小学校一年生で習う漢字で読み方の多い漢字は、他に何があるか知っていますか?』

「?」

『それは、「下」(と板書)。さ、読み方がいくつあるか考えましょう』

「えっと、した、………他に何かある(^^)?」*5

と展開しました。

つまり、「生」と言う漢字で読み方を間違えたことをきっかけにして、この漢字には多くの読み方があることが学べ、さらに、「下」についても、読み方が多くあることを理解したことになります。そこまで間違いのフォローアップをしたとき、「教室は間違うところだ。」と言えるのではないでしょうか。そしてそれが意味するところは、「教室は間違うところだ。そして、そこから学びを深めることができたときに、価値を持つ」ということなのだと考えています。

あ、この子供もやっぱり我が子です(^^)。

っと、今回の残りの分量は、250字ですかあ。うーん、これだとレッスンまで書き切れないですねえ。すみません、レッスンまで行かなかったf(^^; 次回は、「評価言を身に付けるレッスン 3」となります。よろしくお願いします。

*1 三波春夫オフィシャルサイト「お客様は神様です」について

*2 私はこの問題そのものに、それこそ問題があると思うのですが、ここでは保留しておきます。

*3 かつては、語学学校の「アイザック」のHPに載っていましたが、今はそのページは見つかりません。

*4 あっさりと書きましたが、じつはここがもの凄く大事です。「生」に読み方が多いと言うことを知らなければ、このフォローアップはできませんから。

*5 漢字辞典