小1生活「どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) 」の単元を扱います。

執筆/静岡県公立小学校教諭・渡辺江利子

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

静岡県公立小学校校長・伊藤あゆり

目次

年間指導計画

| 4月 | どきどき わくわく 1ねんせい(スタートカリキュラム) |

| 5月 | がっこう だいすき |

| 6月 | きれいに さいてね |

| 7月 | なつが やって きた |

| 8月 | いきものと なかよし |

| 9月 | あきを さがぞう |

| 10月 | あきの おもちゃを つくろう |

| 11月 | あきまつりを しよう |

| 12月 | じぶんで できるよ |

| 1月 | ふゆを たのしもう |

| 2月 | あたらしい 1ねんせいに がっこうの ことを つたえよう |

| 3月 | もうすぐ 2ねんせい |

単元目標

友達と交流したり学校の施設をみんなで見て回ったりする活動を通して、友達のよさや学校の施設の様子および学校にいるたくさんの人々の存在に気付き、楽しく安心して遊びや生活をしていこうとする。

1年生になって、どんなことが楽しみかな?

友達をいっぱいつくりたいな

字が上手に書けるようになりたいな

学校は広くて、迷っちゃいそうだよ

学習の流れ(全16.5時間/生活科9時間+他教科7.5時間)

本単元に入る前に

入学当初から、子供が主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことができるようにするには、幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえた教育活動を実施することが重要です。その際の手掛かりとなるのが小学校学習指導要領、幼稚園教育要領等に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」です。具体的には、10の姿で整理されており、これらを踏まえた指導の工夫が、小学校には求められています。

大切にしたいのは、子供のそれまでの育ちや学びを引き出すことです。入学して新しい活動や学習をする前には、まず、子供に「園ではどうしていたの?」と聞いてみましょう。子供は、多くのことを幼児期に経験しています。経験を取り上げることで、学習への見通しをもち、子供の自信と安心につながります。

令和4年度から文部科学省では、幼保小の接続期の教育の質的向上に向けて、一人一人の多様性に配慮した上で、すべての子供の学びや生活の基盤を育む「幼保小の架け橋プログラム」事業が始まりました。

本事業では、幼児期から児童期の発達を見通しつつ、5歳児のカリキュラムと小学校1年生のカリキュラムを一体的に捉え、地域の幼児教育と小学校教育の関係者が連携して、カリキュラムや教育方法の充実・改善にあたることを推進することにあります。ぜひ、近隣園へ保育参観に行ってみましょう。生活や遊びの中で自然に学んでいる姿は、小学校の授業でも多くのヒントをもらえます。

【小単元1】ともだちと なかよしに なろう

授業時数:生活科4時間+国語科3時間+音楽科2時間+算数科0.5時間

国語:「名前を書こう」「自分のことを伝えよう」「読み聞かせ」「スピーチ」

音楽:「貨物列車」「まねっこリズム」「歌」

算数:「何人の人と自己紹介したかな」「じゃんけんキングで何回勝ったかな」

①いっぱい話そう、いっぱい遊ぼう(健康観察、スピーチ、レクリエーション等)

子供が安心して自己発揮するためには、ゆったりとした時間を設け、リラックスできる環境をつくることが大切です。朝の会などでは、カーペットなどを用意して車座になると、互いの顔や様子が見え、子供は安心して活動に取り組むことができます。

健康観察の際には、1人ずつ好きなものを発表したり、隣の子の名前を言ってから自分の名前を言ったりすると、「私も同じものが好き」「新しい友達の名前を覚えたい」と、友達について興味をもつことができます。慣れてきたら質問タイム等を設定すると、双方向の交流が生まれます。

また、スピーチをする時に乗る台や、順番を待ついすを用意することで、子供自身が見通しをもち、安心して自分の順番を楽しみにすることができます。

クラスみんなで、園で親しんできたレクリエーションを行うことも互いの距離を縮めます。読み聞かせでは、その日の学習内容に関連した絵本を選ぶと、子供の興味や学習意欲が高まり、効果的です。

こうした学習活動は、毎日、同じ時間帯に設定することで、子供に学校生活の見通しと安心感をもたせることができます。子供が園で経験してきた生活様式や遊びをうまく取り入れ、新たな人間関係を築いていけるよう配慮していきましょう。

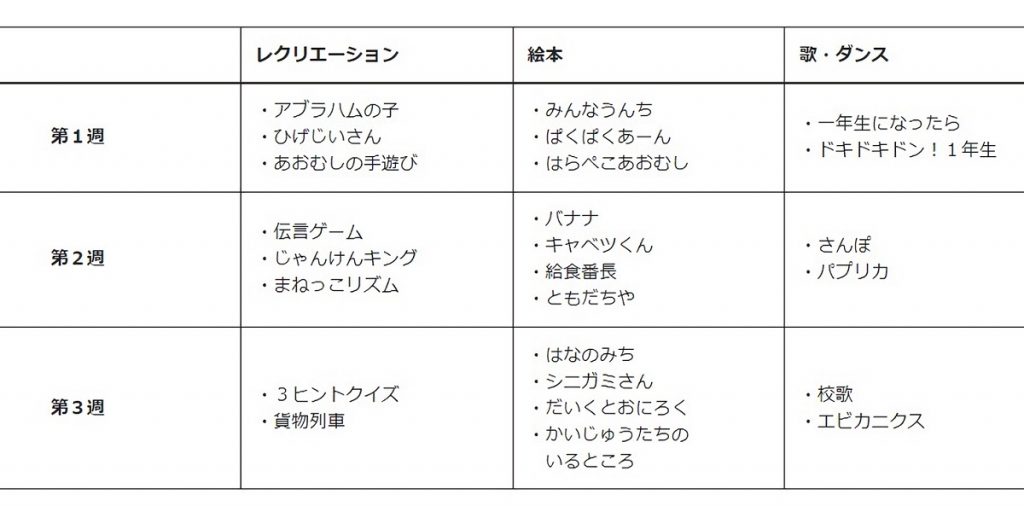

【4月の朝の会の例】

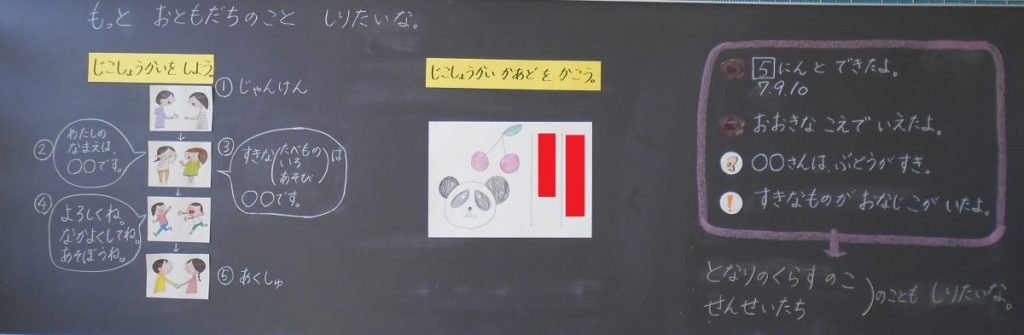

②自己紹介カードを作って、自己紹介をしよう

①の活動を通して、新しい友達への興味を高めた子供たちの「もっとお互いのことを知りたい」という思いを生かし、グループ内で名前や好きなものを紹介し合う活動を行います。このとき、教師から子供に「友達にどんなことを教えたらいいかな」と問いかけ、自己紹介の例示(「○○です。□□えんにいっていました。すきないろは、△△です。おともだちになってね」など)を一緒に作っていきましょう。

国語科の話す・聞くの学習と合科的な指導の工夫をしましょう。机は、普段から友達同士の顔が見えやすいグループ型にしておきます。距離を近くし、自然な会話が生まれる場づくりを行うと、グループ活動もスムーズに始めることができます。

グループ内の友達となかよくなると、「次は、クラスの他の友達の名前を知りたい」という願いが広がります。そこで、「たくさんの子の名前は一度では覚えられない。いい方法はないかな」という問いから思いや願いをもち、自己紹介カード作りの活動へとつなぎます。

クラスの友達みんなとなかよくなりたいという思いが、自分の名前を書こうという意欲につながります。えんぴつの正しい持ち方や書く姿勢については、書写で学習していきます。

◆自己紹介カード

【自己紹介カード】を使うことで期待できること

①自分の名前を書ける。

②友達に自分の名前を文字として覚えてもらえる。

③自分の名前を友達に呼んでもらえる。

④友達が自分の自己紹介カードに、名前を書くことで、友達が増えていくことが可視化される。

⑤友達の名前を文字として覚えることができる。

⑥自宅に持って帰ることで、保護者が友達が増えていることを感じ取り安心する。

カード交換の際には、初めはペアづくりを教師が手伝ったり、自己紹介の前に簡単な手遊びを取り入れたりすると取り組みやすくなるでしょう。

また、自己紹介の後には、教師から子供に「何人の子と自己紹介したかな」「○色が好きな子は、何人いたかな」と問いかけ、数への興味・関心をもたせることも考えられます。

③他のクラスの1年生とも、自己紹介カードを交換して仲よくなろう

クラスに新しい友達が増えた喜びを感じている子供たちに、『1年生になったら』の歌詞「友達100人できるかな」になぞらえるなどして、「他のクラスの子とも仲よくなりたい」という思いをふくらませます。

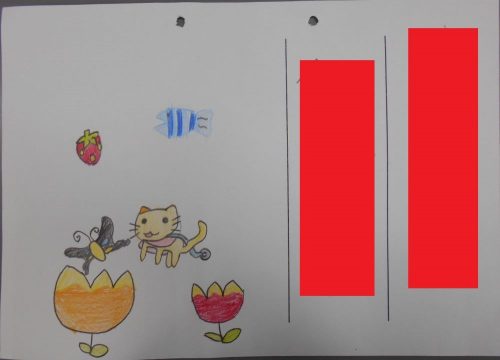

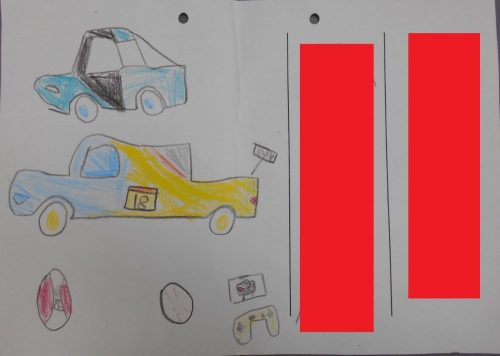

クラスで交流した時の経験を生かし、自己紹介の練習や自己紹介カード作りを行い、他クラスへと交流を広げます。自己紹介の内容は、その一部を変えたり付け足ししたりするなど、子供のアイデアを引き出すとよいでしょう。自己紹介カードには好きな物の絵を描くなど、レベルアップをしていくと、絵を描く楽しさやカードをもらう楽しみも増えていきます。

その後、「一緒に登校するお兄さんとお姉さんの名前も知りたいな」「お兄さんやお姉さんは、学校のどこにいるのだろう」「先生たちの自己紹介カードもほしいな」など、興味・関心の対象を広げていき、次の小単元「がっこうとなかよし」につなげていきます。

評価規準

知識・技能:学校の友達の存在やよさに気付いている。

思考・判断・表現:友達の話に興味を持って質問したり、自分と友達の共通点を見付けて話したりしている。

主体的に学習に取り組む態度:友達と学校生活を過ごすことの楽しさを実感し、一緒に遊びや学習をしていこうとしている。

【小単元2】がっこうと なかよしに なろう

参考資料/

・『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 生活編』(文部科学省/東洋館出版社)

・『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 生活』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター/東洋館出版社)

・教員向けパンフレット『スタートカリキュラム スタートブック』(国立教育政策研究所 教育課程研究センター)

・『あたらしいせいかつ上 教師用指導書 授業展開編』(東京書籍)

・『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編』(文部科学省/東洋館出版社)

・『幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き』(文部科学省)

・『幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引きの参考資料』(文部科学省)

イラスト/高橋正輝