現役校長が語る!いじめによる自殺を防ぐために学校がすべき3つのこと【シリーズいじめのない学校づくり3】

小中学生のいじめ自殺事件が報道されるたび、このような悲劇を繰り返さないためにも「いじめのない学校をつくりたい!」と願うのは、皆さんも同じですよね。いじめを防ぐために、学校がすべきことは何でしょうか。現役の小学校の校長として「いじめのない学校づくり」に取り組んでいる埼玉県公立小学校校長・田畑栄一さんに話を聞きました。

目次

自殺予防教育を実施する

いじめをきっかけとする自殺は、絶対にあってはならない事案です。ここからは、いじめによる自殺という悲劇を繰り返さないために、学校がすべきことを考えてみます。

一つ目は、自殺予防教育を実施することです。

本校では、夏休み前の7月に、全クラスで自殺予防教育を実施しています。「苦しいときは誰にでもある」という視点から、その解消の仕方や、相談することの大切さを伝えます。この時期に行うのは、夏休み明けの9月に、自殺や不登校が増加する傾向があるからです。

9月になると、1学期の人間関係から、学校へ気持ちが向かわなくなる場合がありますし、夏休みの生活リズムの乱れも背景にあります。夏休み中の宿題が終わっていないことへの不安から学校へ足が向かなくなるケースもあります。このような心理的状況下で、子どもは誰にも相談できなくなり、追い込まれていくのです。

ですから、「相談することの価値」を、丁寧に、繰り返し教えることが大事です。大人を頼ることへの抵抗感は、思春期の子どもなら誰でもあります。トラブルを自分で解決したいと思うものなのです。しかし、いじめは、大人の介入なしにはなかなか解決が難しいのも事実です。困ったときは、人を頼ることの大切さや、いじめで楽しいはずの人生を歪めることはないと気付かせ、「相談することの価値」を共有することが大切です。相談こそいじめ解決への近道なのです。

いじめ対応の方針を、教職員に周知徹底する

二つ目は、いじめ事案が発生したときの対応のしかたを、教職員に周知徹底することです。これはごく当たり前のことですが、それができていない学校が見られるように感じます。

例えば、生徒指導主任や担任に対応を任せきりにしていないでしょうか。トラブルになっている人間関係を修復するのは難しいことです。ましてや、いじめとなると、解決へのプレッシャーは相当なものであり、ストレスがかかります。そこには、責任者としての校長の判断や導きが必要です。

教職の経験年数が少ない先生であれば、多忙な日々の中でのトラブル事案は、避けたい仕事の一つになります。早く解決したいがゆえに、事実確認を丁寧にせず、被害者に寄り添うどころか、けんか両成敗として片付けようとしているようにも見えます。その結果、加害者と被害者の間に生じた力関係は、先生たちの見えていないところで相変わらず続いていく可能性があります。

そして、学校がいじめ事案に対しての対応を怠ると、被害者は納得せず、学校に来なくなる可能性もあるわけです。その一方で、加害者のためにもなりません。加害者は「同じようなことを、またやっても許される」と思ってしまい、いつまでもマイナス方向に向かってしまうのです。

どの学校でも、校長が4月に今年度の学校経営方針を出しますが、私はその中で学校としてのいじめ対応の方針を示し、それを先生たちと共有することにしています。 いじめが起きる前に、教員間でいじめの定義を明確に共有し合い、対応の仕方を確認しておくことが重要なのです。

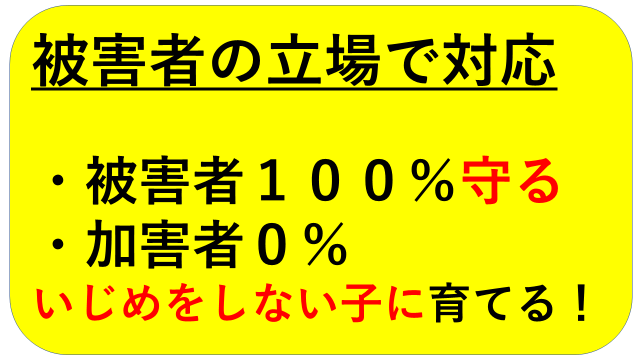

具体的には、いじめの定義を数値化し、「被害者100%、加害者0%で対応する」と宣言しています。

これは、学校は100%被害者に寄り添って対応する、という意味です。いじめにより被害者が命を落としたり、学校に来なくなってしまったりする可能性があり、とにかく、いじめをやめさせなくてはならないため、「加害者0%」なのです。

「被害者100%、加害者0%」というと、「いじめられるほうにだって問題がある」と言い出す人もいるかもしれませんが、この捉え方こそが、いじめがなくならない要因の一つです。さらに、文部科学省の見解とも異なります。文部科学省は「いじめの被害者を徹底的に守り通す」という方針を示しているからです。被害者にも落ち度があるかのような捉え方をする人がいるから、加害者は「あの子をいじめてもいいのだ」「いじめられてもしょうがない」と勘違いし、「からかいだった」「遊びだった」と言い訳をして、いじめを繰り返すのです。

教員は、加害者の気持ちや事実を聞きながら、いじめと判断したときは、はっきりと「これはいじめだから、やめなさい……」と加害者に伝える必要があります。先生が被害者を守り通す姿勢を、多くの子どもたちは見ています。そこから学校全体が、いじめを生み出しにくい雰囲気、空気へと変わっていくのです。

ただし、加害者であっても被害者であっても、子どもは学校にとって大事な宝物です。加害者の人間性を否定するのではなく、あくまでも、今回のいじめの行為に関してのみ0%で対応することを押さえなくてはなりません。いじめ事案に関しては、100%被害者を守って対応し、それ以外の場面では、加害者に対しても、様々なチャンスを与え、プラスの方向に成長していけるような温かい教育をし、「いじめはつまらないと気づき、いじめをしない子」に育てていきます。人は誰でも時に過ちを犯すことがあります。その時にこそ、教員や保護者が正しい方向へ導くチャンスなのです。このように、被害者を100%守り抜き、加害者にも他の場面でチャンスを与え、両者に希望を持たせる対応をすることが重要です。