ウィズコロナ時代にあるべき学校教育像とはー『学びの共同体の創造 ~探究と協同へ~』著者インタビュー

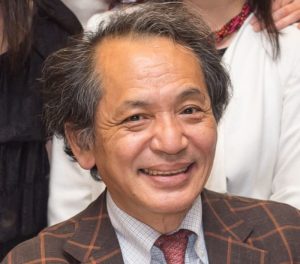

新型コロナと第4次産業革命は、世界と社会を激変させ、日本の教育にこれまでに経験しなかった学びのイノベーションを求めています。一人の子どもも一人の教師も独りにしない「探究と協同の学び」の創造と学びのイノベーションの道標を提示する日本の教育学の第一人者であり、 第45回教育学博士でもある東京大学名誉教授・佐藤学さんに著書『学びの共同体の創造 ~探究と協同へ~』の内容について、詳しくお話を伺いました。

目次

子どもたちの中に「聴き合う関係」をつくる

―「学びの共同体」とは何ですか? どうすれば実現可能ですか?

佐藤 学びの共同体は、子どもの学ぶ権利を保障し、教師たちが専門家として成長できる学校をつくろうという改革のビジョンです。

私はこれまで、日本の中でも非常に荒れている学校の改革に協力してきました。その中で学んだことは、子どもは学び続ける限り、決して崩れないということ。学ぶことは子どもたちの生きる権利、いわゆる人権と言われるものの中心です。さらに子どもにとって学びは希望なのです。だからどんな子どもも学びに目覚めると決して崩れません。そして、どの学校においても、子どもが夢中になって学び合い、育て合い、高め合う学校をつくることは可能だと実感しています。

例えば、荒れた学校はある共通した特徴があります。子どもたちは話を聴くことができず、教師は子どもを見下し、雑な仕事しかしません。こうした特徴を変えるため、まず子どもたちの中に「聴き合う関係」をつくります。また教師たちの中に、子どもを信頼しリスペクトする環境をつくり、子どもを支える環境をつくります。

子どもたちの中に「聴き合う関係」をつくるためには、まずは先生自身がよい聴き手になることから始めるとよいでしょう。そうすると子どもたちもよい聴き手になってくれるようになり、共同で学び合う関係を築くことができるのです。