校内研修は組織開発のチャンス よりよい職場づくりに活用しよう

コロナ禍という未曾有の事態を受け、学校におけるさまざまな事柄が、従来どおりのやり方では進められなくなっています。そんな今、学校現場に求められる校内研修のあり方とはどのようなものでしょうか。2020年4月に開校した幼稚園・義務教育学校「軽井沢風越学園」で校長を務める岩瀬直樹氏に聞きました。

目次

校内研修のしくみを教職員の交流に生かす

コロナ禍により、学校は今までどおりのやり方やルールが通用しない状況に直面しています。オンライン対応や1人1台のタブレット端末など新しい取り組みが出てきたり、そもそも標準時数の授業を行うことが難しくなっていたり、「従来のルーティン」をそのまま行うだけでは円滑に現場が進んでいかない状況が起こっています。消毒作業などの業務も増え、多忙化がますます進んでいる現場も多いようです。

その一方で、密を避けるなどの物理的な制約も増え、教職員同士が学校で顔を付き合わせて話し合ったり、食事に出かけたりといったインフォーマルな交流機会をもつことが難しい状況もあります。

こうした現状のなか、周囲の先生からよく聞くのは、なかなか教職員が一体感を感じられず、教職員のなかでコミュニケーションの分断が起きているという実態です。

学校内で分断が起きやすくなっている今こそ、校内研修という身近なしくみを、教員同士のコミュニケーションの場に積極的に活用するチャンスではないでしょうか。

そこで提案したいのが「組織開発」、平たくいえば、「よりよい職場づくり」につながる校内研修です。研修の内容そのものよりも、校内研修を通して、教職員同士が学び合い、コミュニケーションを取り合うしくみづくりを重視することが、大切であると考えます。

オーナーシップをもった教職員が学校を変えていく

例えば軽井沢風越学園では、毎週水曜日は午前授業とし、午後を校内研修の時間にあてています。また、月に1回程度、丸1日を研修にあてる「研修日」を設定しています。

ここで行う研修の内容は、主に教職員自身が考えます。具体的には、研修担当を中心に希望者を募って企画チームをつくり、「今、自分たちに必要な研修は何か」を自ら考え、研修を設計していきます。外部の人を呼んでワークショップを行ったり、丸1日を「対話の時間」にあてたり、内容はさまざまですが、ポイントは、現場に権限を委譲すること、そして物理的に研修の「時間」を設けることでしょう。

公立校において、研修にあてる時間を捻出するのが難しいことは、私自身の公立校での経験からも重々承知しています。しかし、時間はつくらなければ生まれません。忙しく、余裕のない今だからこそ、校内研修の時間は非常に大切です。たとえ月に数時間でもよいので、工夫して研修の時間を設けることが、よりよい職場づくりにつながります。

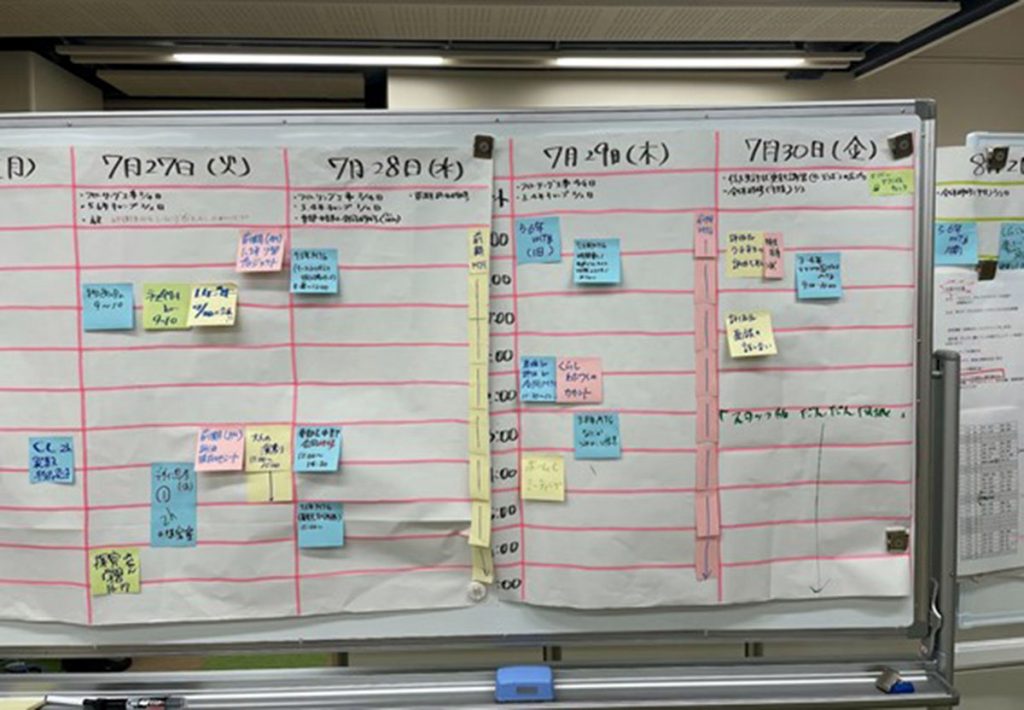

また、この夏休みには「この指とまれの学習会」という、教職員自身が提案し設計する希望制の研修を実施しました。職員室に模造紙でつくったカレンダーを設け、そこに自分がやりたいと思った研修やワークショップ、必要なミーティングを提案していきます。カリキュラムづくりのミーティングや自主学習会、組織づくりを考えるワークショップなど、さまざまなテーマの研修が実施されました。自分たちでつくりあげる研修会は、思いのほか好評で、スタッフも生き生きと企画し参加していたのが印象的でした。

このように、教職員自身が設計した校内研修を行ういちばんの効果は、教職員一人ひとりがオーナーシップをもてるようになることです。つまり自分たちが学校のつくり手であること、「学校って変えていけるものなんだ」ということを実感できるようになるわけです。

こうした教員が増えていくと、学校の文化は必ず変わります。問題が起こったときに自分たちで解決できるという自信がもてたり、学校をよりよくすることや学校づくりに自ら参画を希望する教員が増えたり……。

学校は管理職がつくるものではなく、そこにいる当事者である教職員や子どもたち自身がつくっていくものですから、当然、学校のあり方も変わっていきます。これは、管理職にとってもうれしい状況であるはずです。