【指導のパラダイムシフト#11】グラフの読み取りのパラダイムシフト②

池田修先生×藤原友和先生のコラボにより、斜め上から本質を考える好評連載。第11回のテーマは、「グラフの読み取りのパラダイムシフト その2」です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第11回のテーマは、「グラフの読み取り その2」

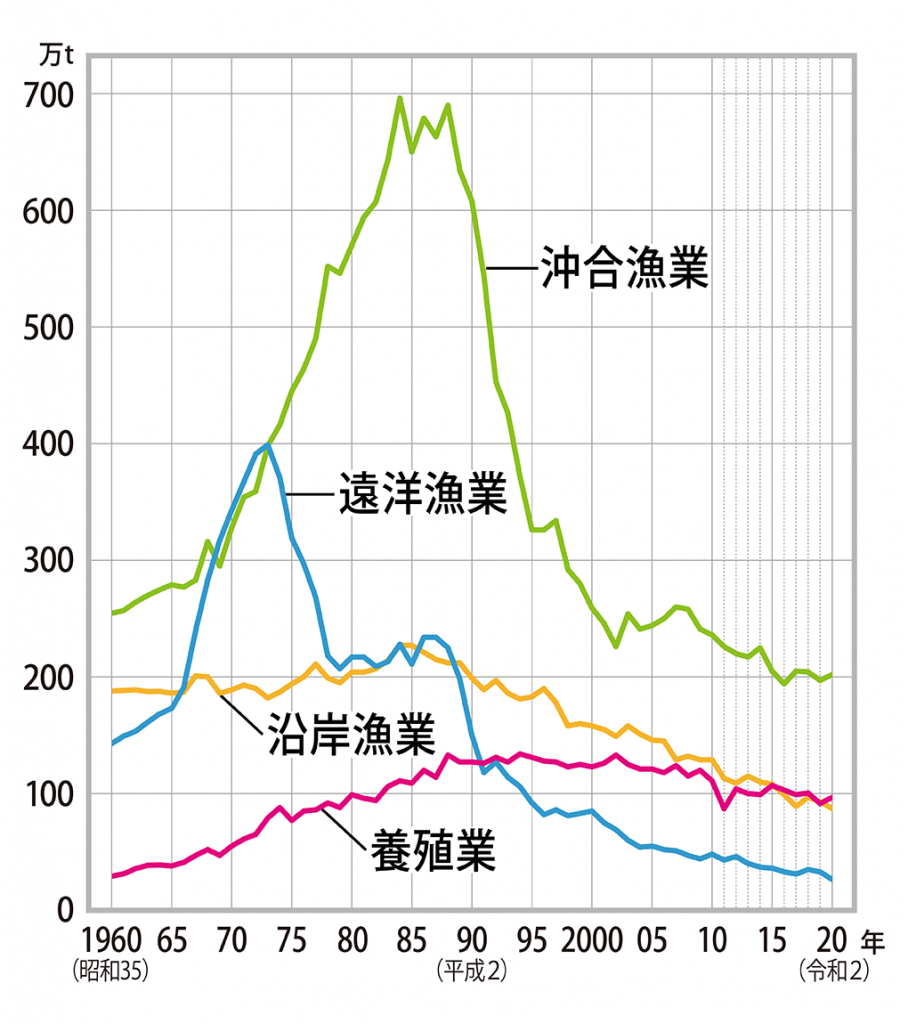

さて、この折れ線グラフの読解ですが、私がゼミ生に行った授業を元に再現してみたいと思います。『』が教師の発言で、「」が学生の発言です。

三つの確認

『はい、では、最初に折れ線グラフを読むためにする三つの確認をしてみましょう』

『タイトルは?』

「漁業別漁獲量の移り変わり、です」

『縦軸は?』

「獲れた魚の量です。単位は、万トンです」

『横軸は?』

「時間の流れです。1960年から5年ごとに示してあります。あれ?」

『何?』

「2010年からは1年ごとになっています」

『本当だ。よく気が付いたね。なんでだろう。ちょっと気にしておいてね。理由の仮説を思い付いた人は、ノートに書いておいてください』

『いつ誰が作ったの?』

「農林水産省が調べたデータをもとにして2020年に作っています。多分、この教科書を書いた人が農林水産省の資料から作ったものだと思います」

『そうでしょうね』

『それからこの折れ線グラフは、一つの種類だけではなく四つの種類が重なっていますね。これも確認しておきましょう』

「沖合漁業、遠洋漁業、沿岸漁業、養殖業の四つの種類があります」

『はいそうですね。それぞれの定義は理解していますね。それでは、この確認をもとにして、折れ線グラフを読んでいきましょう』

情報の取り出し

『まず、全体的な傾向はどうなっていますか?』

「1960年と2012年を比べると、養殖業以外の漁業は、全て減っています」

「漁獲高の合計は、1985年と2012年を比べると、約6割減っています」

『はい。では、急な変化をしているところはどこ?』

「沖合漁業は、1960年から1985年の25年間で、2.5倍ぐらい増えています」

「遠洋漁業は、1965年から1970年の5年間で、2倍ぐらい増えています」

「遠洋漁業は、1970年から1980年の10年間で、1965年レベルに戻っています」

「沖合漁業は、1970年から1985年までの15年間で、350万トン増えたのに、1985年から1995年の10年間で、350万トン減らしています」

「遠洋漁業は、1970年には、四つの種類の中で一番の漁獲高だったのに、2012年には、最下位になっています」

「養殖業は、2011年に急に減っていて、翌年戻っています。遠洋漁業もそれと似ています」

『ゆっくりとした変化は?』

「沿岸漁業は、1960年から1985年の間、ほんの少しだけ増えました」

「養殖業は、1960年から1995年の35年間にゆっくりと、100万トン増やしました」

『変わらないところは?』

「1990年から2010年の20年間の養殖業は、ほとんど変化がないと思います」

「沿岸漁業は、1960年から1985年の25年間は、ほとんど変化がないと言ってもいいと思います」

ゼミでやったときは、だいたいこんな感じでした。小学校5年生は、全てに答えられないかも知れませんが、大体こんな感じで答えてくれるのではないかと思います。

お分かりかと思いますが、これがPISAの読解のいうところの、「情報の取り出し……テキストに書かれている情報を正確に取り出すこと」です。大学で授業をしていて、または先生方の研修をしていて感じるのは、この情報の取り出しが苦手な人が多いということです。テキストに書かれていることからしか読み取れないことを読み取るのが、「情報の取り出し」なのですが、そこに自分の解釈を入れて読み取ってしまうことが多くみられます。

例えば、「日本は、高度経済成長があり、日本全体が豊かになっていきました。食生活も豊かになったことで、沖合漁業は、1960年から1985年の25年間で、2.5倍ぐらい増えています」というようなものです。確かに、日本には高度経済成長は、1960年代から始まりました。1973年のオイルショックまで続くのですが、それはこの折れ線グラフに書かれてはいません。自分の知識を付加しています。それは解釈につながります。情報の取り出しは、客観的です。しかし、解釈は多様です。ここを一緒にしてしまうと、適切に読み取ることができません。

解釈、熟考・評価

授業では、その先に行きます。「解釈……書かれた情報がどのような意味を持つかを理解したり、推論したりすること」です。つまり、なぜ、この情報はこのようになっているのかの原因や理由を考えるということです。

私が学生たちを指導していて、とても困るのは、「では、この理由を考えなさい」と指示を出すと、学生たちの活動が鈍ることにあります。これは、「正解の理由を言わなければならない」と身構えてしまうことが原因だと思います。いわゆる、正解主義に陥っているわけです。授業では正解主義と戦わなければなりません。

表に出てきている情報は、一つの事実としてあります。しかし、その事実を支える原因や理由が一つであることは珍しいでしょう。

私は「なんで池田先生は、中学校の先生を辞めて、大学の先生になったのですか?」と質問されることがあります。このときいつも思うのは、(そんな、大学の教師になろうとした理由が一つのわけないでしょ。いくつかのきっかけがあり、いくつもの理由があって、結果的に大学の教師という仕事を選んだんだからねえ)ということです。

だから、一つの情報を取り出したとき、複数の理由が出てくるのが当たり前なのです。その理由の中に強いものや弱いものがある。それを確認して考える。ですから、いくつもあるということが大事なのです。

そこで私は、

「この理由の、仮説を出しなさい」

と指示します。

(仮説なら、間違ってもいいや)

と学生たちが思ってくれるのを期待してです。

「あっているか、あっていないかを私は求めてはいません。数を求めます。1人、5個は仮説を出しなさい」

とすることもあります。

このとき学生たちが出した仮説を、私は一切否定しません。

「なるほど。そういうこともあるかもなあ」

「へー、私には思い付かなかったなあ」

「これは、確認したくなるなあ」

など言いながら、共感と肯定のフィードバックだけを続けます。

ここで否定的なフィードバックがあると、彼らが仮説を出そうという意欲は、すぐになくなります。そのぐらい、間違うのは怖いという思いが体に染み付いています。

アイディアを出すときは一切否定をしない。これはブレーンストーミングのときに極めて大事なことです。出し切ってから、そのアイディアの実行可能性や問題解決性やコストの議論をします。解釈の仮説を出すときも全く同じです。

『沖合漁業が、1960年から1985年の25年間で、2.5倍ぐらい増えているのはなぜ? 仮説をどうぞ』

「日本の高度経済成長があったからでは?」

「沖合で新しい種類の魚が取れるようになったからでは?」

「沖合に安全に行けるようになったからでは?」

「沖合での新しい漁獲方法が開発されたからでは?」

「沖合で獲った魚を高い品質のまま日本に運ぶ方法が見付かったからでは?」

「沖合で冷凍する技術ができたからでは?」

「沖合で魚を獲る方が、どんどん安くなったからでは?」

などの仮説が出てきます。

となると、この仮説を検証したい。

『では、この仮説を検証するためには、何が必要でしょうか。何があれば、確認することができるでしょうか?』

という問いを出します。ここから先は、図書館やインターネットでどんどん調べることになります。

また、

『遠洋漁業は、1965年から1970年の5年間で、2倍ぐらい増えていますが、1970年から1980年の10年間で、1965年レベルに戻っています。この理由の仮説は?』とやっていきます。

ここも仮説を出させて、検証していきます。それをしていると、1973年にオイルショックがあり、また、1982年には、排他的経済水域(EEZ)の設定が行われて、その後、遠洋漁業が衰退していくのが分かっていきます。

さらに、

『養殖業は、2011年に急に減っていて、翌年戻っています。遠洋漁業もそれと似ていますとありますが、これは?』

とします。これを読み解くには、前提の横軸の確認が意味をなします。つまり、2000年からは、1年おきに区切ってあるというところです。お分かりかと思いますが、2011年は、東日本大震災があった年です。沿岸部を津波が襲い、養殖業が大打撃を受けた年です。しかし、その翌年には戻っている。これも見逃したくはない部分です。1年おきに区切ってある情報の取り出しができていて、それはなぜ? と考えたとき、仮にこの先、東日本大震災を知らない子供たちを教えるときにも読み取ることができるはずです。

PISAの読解では、この先に、「熟考・評価……テキストに書かれていることを知識や考え方,経験と結び付けること」を求めています。授業では、「情報の取り出し、解釈を得て、さて、この先日本の漁業はどのようになっていくと考えられるだろうか。また、そのとき、私たちはどういう生活をしていくのがよいのだろうか?」と問いを立てます。それには、日本人が何を食べてきたのか、鶏肉、豚肉、牛肉、米、麦、などとの比較をする必要もあるでしょう。社会の様子を考えることも必要になるでしょう。そうして、読解の授業を展開していくことになるのではないでしょうか。

非連続型テキストの読解の必要性

「写メして」と昭和生まれの私は、まだこの言葉を使っています。皆さんは、写メってなんだ分かりますか? 携帯電話にデジタルカメラが搭載され、そしてそこで撮影した写真を携帯電話で送ることができるようになったものです。写真メールが、写メなのです。

電話が日本に誕生してから60年間の流れをまとめた表を作りました※1。(表1)この写メが生まれたのは、何年かというと、2000年です。今のソフトバンクに繋がるJ-フォンが開発しました。この写メ以前は、電話は音声情報と文字情報を伝えるものとしてありました。

ところが、写メ以降、電話は画像情報を伝えるものとして再定義されます。さらに、スマホの登場でここに拍車がかかります。Twitter、LINE、Instagram、TikTok、また、これから流行るであろうSnapchatまで、画像と動画です。つまり映像情報なのです。非連続型テキストなのです。子供たちの周りに多くあるのは、連続型テキスト(文字)ではなく、非連続型テキスト(映像)なのです。

しかし、学校教育では、この非連続型テキストの読解は重視されていません。GIGAスクールになり、ICTを活用して児童生徒は学習を進めていくことになります。その際、私は、メディアリテラシーの学習と、非連続型テキストの読解は、印象操作に振り回されないためにも、著作権を侵害しないためにも、また統計学を学ぶスタートとしても、もっと重視される必要があると考えています。

※1 「絵を主とした非連続型テキストの読解指導に関する一考察 ―― 教科教育法(国語)の授業を通して ――」(池田修 『学芸国語国文学』 46号 2014/3)