カウンセリングのプロ直伝!保護者の心をつかむ「話の聴き方・答え方」

保護者からの相談やクレームが増える二学期。保護者の話にしっかり耳を傾け、適切な回答や対応をしたいものです。この時期の低学年の保護者にありがちな内容を例に、正しい「話の聴き方・答え方」について解説します。

執筆/千葉県公立小学校教頭・岩田将英

目次

保護者との関係性を3タイプに分類して把握する

夏休み後から冬休み前までの間は、学校において最も長い期間です。保護者からの問い合わせやクレームが多くなる傾向がありますが、恐れることなく、子供や学級集団を成長させる糧として生かしていきたいものです。そのためのヒントをお伝えいたします。

まず、保護者と教師の関係性により、保護者を三つのタイプに分類します。

A :ビジタータイプ…教師とその保護者の間にそれほど関係ができていないタイプ

B :コンプレイナントタイプ…不平・不満を学校や教師に伝えてくるタイプ

C :カスタマータイプ…教師との間にある程度関係ができていて、問題状況の解決に協力的な態度を取るタイプ

Aの「ビジタータイプ」は、イメージで言うと、「一見さん」です。そのときの対応で、その後の教師に対する印象が決まります。大切なのは、

①連絡をくれたことに感謝する

②謙虚に(一段下に立って)話を聴く

③非があった場合には正直に認め謝罪する

④今後の見通しや手立てを示す

の4点です。

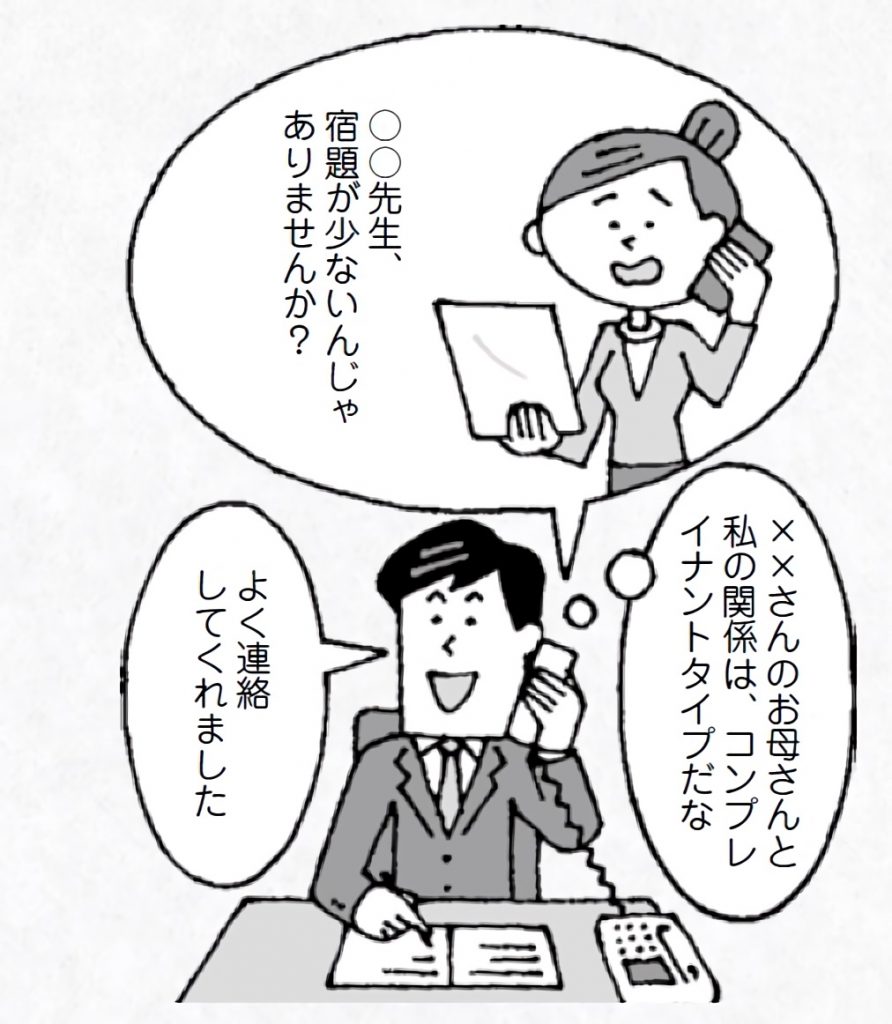

Bの「コンプレイナントタイプ」は、「クレームを言ってくる保護者」という印象です。教師にとっては怖く感じる場合も多いことでしょう。対応はAの「ビジタータイプ」と基本的に同じですが、「不平・不満」の部分について「よく連絡してくれました」と、伝えてくれたこと自体に感謝の気持ちを強く表すことが重要です。

Cの「カスタマータイプ」は、私たちの感覚で言うと、「よく知っている保護者」です。対応は油断せずに、Aの「ビジタータイプ」を基本としますが、面談後に保護者が取り組める課題を示さないと、物足りなさを感じる傾向があります。

また、関係性の分類が不明な場合は、A ・B・Cのはじめのほうに合わせると無難です。

相談例1「友達から○○されました」

保護者からの連絡で最も多いのは、友達とのトラブルです。相手が特定されている場合と、相手が特定されていない場合がありますが、まずは緊急性があるかどうかを判断する必要があります。

例えば、下校途中で被害児童に怪我や物損が生じている場合は、管理職の指示を仰いだ後、家庭訪問をする必要があります。その日のうちに教師が実際に訪問したかどうかが大切で、これを怠ると後々まで尾を引くケースがあります。「働き方改革」という観点もありますが、後から対応が必要になって、長時間勤務を生じさせないためにも、先手を打つことが重要です。

緊急性が低い場合について述べます。保護者からの情報は、帰宅後の子供の訴えや所有物の客観的な状態(なくなった、壊れた、傷付いたなど)なので、事実確認をする必要があります。

保護者が感情的になっている場合がありますが、教師を責めているわけではないので、自分のせいだと思わずに冷静に対応しましょう。事実確認は学校でしかできません。ですから、電話でのやりとりで解決することは100パーセントありません。誠意をもって解決に当たることを保護者に伝え、翌日(次の学校課業日)に事実確認と指導を行うことを伝えます。

事実確認と指導が終わった後、その内容を保護者に伝えますが、相手がいる場合、その子供(加害児童)の保護者にどう伝えるかが実に悩ましい問題です。特に、冒頭で述べた「コンプレイナントタイプ」だと、「うちの子は悪くない」と非を認めなかったり、一年生の初期から同じような連絡を学校から何度となく受けていて、保護者自身がウンザリしていたりする場合があるからです。

そのような場合は、相手の保護者に謝罪をするかどうかはさておき、双方の保護者の関係をつくるべく、了解を得たうえで連絡先を交換する仲介をします。また、加害児童の保護者に寄り添う言葉がけを必ずするようにしましょう。