小6国語「みんなで楽しく過ごすために」指導アイデア

教材名:「みんなで楽しく過ごすために」光村図書

指導事項:〔知識及び技能〕(1)ア 〔思考力、判断力、表現力等〕A(1)ア・オ

言語活動:ウ

執筆/京都府公立小中学校教諭・高田裕宇

編集委員/前・文部科学省初等中等教育局教科調査官・菊池英慈 京都市総合教育センター研修主事・藤本鈴香

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

本単元では、互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話し合い、考えを広げたりまとめたりする力の育成を目指します。計画的に話し合うためには、話合いの内容、順序、時間配分だけではなく、意見を一つにまとめるために話し合うのか、互いの考えを広げるために話し合うのかといった話合いの目的や方向性についても検討するようにします。

そして、話合いを通して様々な視点から検討し、自分の考えを広げたりまとめたりできるようにしましょう。

②言語活動とその特徴

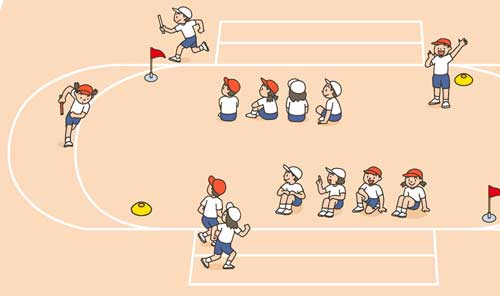

本単元では、「みんなで楽しく過ごすために自分たちが中心となって行う活動について、グループごとに話し合う」という言語活動を位置付けます。活動の目的や条件に合わせ、進行計画に沿って、グループで話し合います。

まず、それぞれの主張の意図や、理由・根拠について尋ね、グループの考えを広げます。次に、互いの意見の共通点や相違点、問題点や改善点を明確にしてグループの考えをまとめ、仮の結論を決めます。一度決めたことを試行することで新たな課題が見付かります。そして、その課題を解決するために再度話し合って改善点を明らかにします。

このように、グループで合意形成を図って終わるのではなく、試行錯誤しながら解決に向かっていく話合いを重ねることで、話合いが実生活に生きていることを実感できるようにしましょう。

単元の展開(6時間扱い)

主な学習活動

第一次(1時)

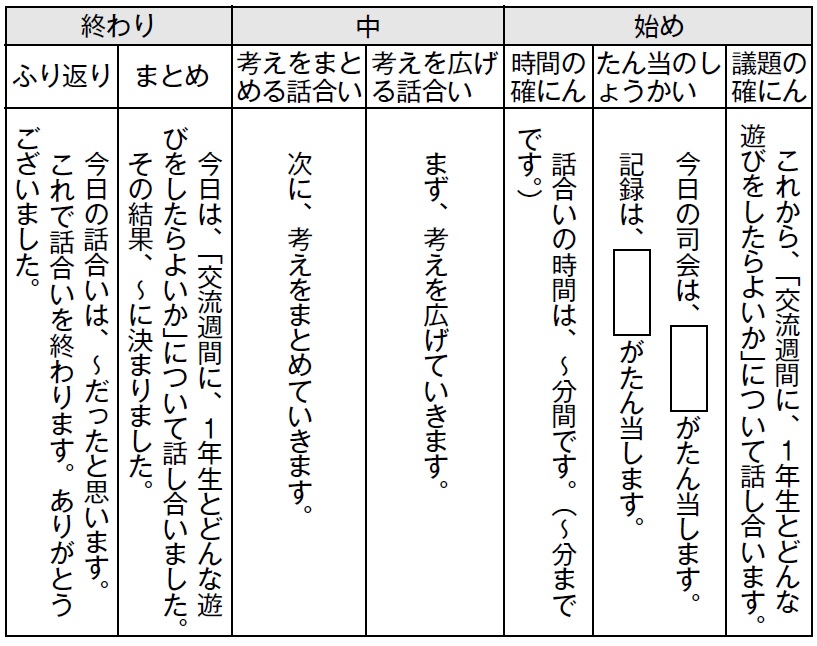

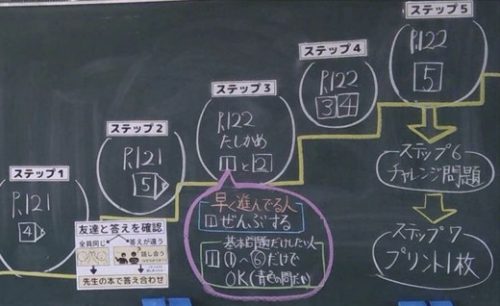

大まかな流れが書かれた司会カードを基に、話合いの見通しをもち、話合いではどんな意見を出せばいいのか、記録はどう取ればいいかを話し合います。これを受けて司会カードを完成させ、次時の話合いに生かします。

▼大まかな流れが書かれた司会カード

教科書133ページから136ぺージを参考に、具体的に話し合えるようにしましょう。

考えを広げる話合いでは、一人ひとりが考えを話さないといけないね。

主張だけでなく、理由や根拠を話せば、説得力が増すね。

考えをまとめる話合いでは、それぞれの考えの共通点や異なる点、利点や問題点をはっきりさせよう。

問題点から改善点を考えることで考えがまとまっていくんじゃないかな。

▼話合いを受けて完成した司会カード

イラスト/斉木のりこ 横井智美

『教育技術 小五小六』2020年10月号より