【指導のパラダイムシフト#9】自由研究のパラダイムシフト

池田修先生×藤原友和先生のコラボにより、斜め上から本質を考える好評連載。第9回のテーマは、「自由研究のパラダイムシフト」です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立公立小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第9回のテーマは、「自由研究」

前回は宿題について斜め上から考えました。

今回は、その宿題の一つの「自由研究」について、もう少し考えてみたいと思います。

時にみなさんは、自分の子供時代にどんな自由研究をしたのか、覚えていますか? 私がはっきりと覚えているのは、中学校1年生のときに、国語の自由研究をしたものです。研究に値するかどうかと言われると研究ではないように思いますが、なぜか興味があって、こんなことをやりました。

「用言と助動詞の活用表を全部書き写す」です。

用言というのは、単語の中の自立語で活用のあるものです。 品詞で言えば、動詞、形容詞、形容動詞です。 それから、付属語で活用のある助動詞。これを巻紙の障子紙を買ってきて、表を書いて全部書き写しました。

また、調べてみると、どうやら今私たちが使っている言葉の他に、「古語」というものがあり、そこにも用言などがある。しかし、それは私たちが習っているものとちょっと違うということが分かりました。五段活用動詞というのが私たちの使っている動詞なのに、四段活用動詞がある。下一段活用動詞の他に、下二段活用動詞というものもある。

なんだかよく分からないままそれらもまとめて、自由研究として紙に書き写しました。

それが私が覚えている自由研究です。

なんで、これだけ覚えているのでしょうか。

それは、自由にやったからだと思います。

そして、自由に自分が興味を持ったことをやったからだと思います。

では、自由研究はいいことではないかということになります。

はい。いいことだと思います。

しかし、ここには大きな問題が隠れていると私は考えています。

Q1. 次に挙げるのは、訂正の必要な指示の例です。どこがおかしくて、なぜおかしいのか考えてください。

Q2. また、どうやればいいのか実際の指示を考えてみてください。

訂正の必要な指示の例

小学校5年生のイケダ少年は、担任の先生に言われた言葉を思い出しています。

「さあ、みなさん楽しみにしていた夏休みが明日から始まりますね。宿題の一覧表を配ります」

「みなさん、確認をしてください。自由研究がありますね。いい研究をしてきてください。楽しみにしています」

イケダ少年は、この自由研究がとても苦手です。どうも、イケダ少年だけでなく、クラスの仲間も苦手のようです。でも、先生に言われたので、今年も自由研究をしなければなりません。

「はあ。なんで自由研究なんてのがあるんだよ」

イケダ少年は呟くのでした

あなたの考え

A1.

A2.

どこがおかしい、なぜおかしい

1.「はあ。なんで自由研究なんてのがあるんだよ」

なんであるのでしょうか。

自由研究のルーツは、大正教育運動に求めることができます。子供たちが自分の興味関心をもとに学びを深めていくという探究型の学習です。大正デモクラシーの中にあって、子供たちを学習の主体としたものが行われようとしたのです。現在の総合的な学習の時間もその流れを汲んでいます。

学校の授業は、学習指導要領に基づき計画的、段階的に内容が配置され、教師の指導によって教えられていくものが一般的です。しかし、総合的な学習の時間は違います。子供の興味関心からスタートして、それをもとに調べたり、考えたり、実験したり、調査したりしていくというのがこの「時間」の意義なのです。つまり、探究型の学びを学校教育の中に今一度蘇らせようとする狙いがあったかと思います(※1)。

しかし、残念ながら、この「時間」が設定されたとき、当時の文科省の説明は、不十分だったと私は考えています。「教科書は使いません」「先生は教えてはなりません」という否定的な言葉だけが現場に伝わってきて、何をどうすればいいのか。また、そもそも、この「時間」は何を意味しているのかが分からずに学校教育現場は混乱してしまいました。

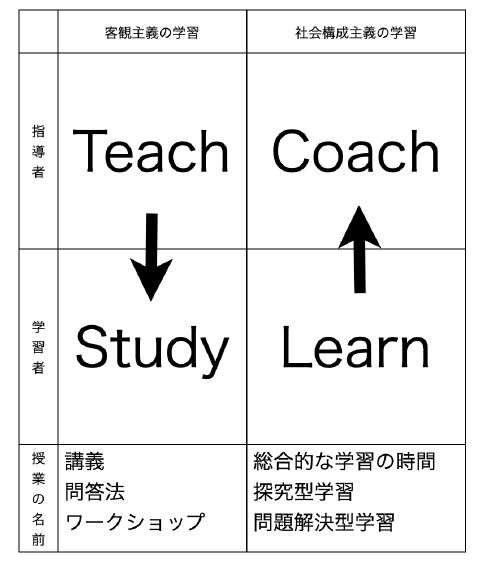

もう少し説明をすると、学習には二つのパラダイムがあることをおさえる必要があります。それは、客観主義の学習観と社会構成主義の学習観です(図1)。

教科教育の授業は、一般的に左側の客観主義の学習観で行われます。 しかし、総合的な学習の時間は、右側の社会構成主義の学習観で行われます。これは、教師主体の授業構成と学習者主体の学びといってもいいかと思います。

このように整理すると、総合的な学習の時間では、なぜ教科書がないのか、教師が教えてはならないのかが分かります。教えられたものを身に付ける勉強では、教える内容の教科書が必要であり、教師が教える必要があります。しかし、子供の興味関心や疑問からスタートする場合、教科書や教えることは必要がないということなのです。

夏休みの宿題の自由研究は、元々は、このように子供たちが自由に学ぶことを期待して設定されている課題だと言えます。

※1 昭和22年から5年間、「学習指導要領 一般編(試案)」には自由研究の時間というものが置かれていました。

2.「さあ、みなさん楽しみにしていた夏休みが明日から始まりますね。宿題の一覧表を配ります」

学期末の先生の仕事が忙しいのはよく分かります。

分かりますが、宿題の一覧表を夏休みの前日に配るというのは、どうなのかなあと思います。

私は新学期にクラスの委員を決めるときには、二、三日前に予告していました。

「明後日、専門委員会の委員を決めるからね」

と。こうすることで、生徒たちは、明後日までの間に他のクラスの仲間たちと調整して、何委員をやることにするかを考えることができます。

同じように、夏休みの宿題に関しても、もう少し前に提示することで、子供たちがあれこれ確認することができるのではないでしょうか。

3.「みなさん、確認をしてください。自由研究がありますね。いい研究をしてきてください。楽しみにしています」

今まで見てきたように、自由研究は、子供たちの興味関心から始まります。それがないとテーマが決まりません。しかし、このテーマ設定において、「丸投げ」をしていることが多いのではないかと思うのです。別の言い方をすれば、子供はみんな興味関心を持っていると思っているのかもしれません。

しかし、ここは注意が必要です。

子供の実態はいくつかに分かれます。

1.興味関心のあるものはない

2.興味関心のあるものはあるが、自由研究のテーマになるとは思っていない

3.興味関心のあるものはあるので、自由研究のテーマにする

1).自由研究として適切なサイズのテーマなので、自由研究になる

2).自由研究としては大きすぎるテーマなので、自由研究にならない

3.)自由研究としては小さすぎるので、自由研究にならない

自由研究をスタートすることができるのは、3.-1)だけです。この子供は、スタートを切ることができます。しかし、1.と2.の子供は、途方に暮れます。また3.-2)、3.-3)の子供は、スタートを切ってから途方に暮れます。

自由研究における教師の役割は、この途方に暮れる子供たちをなくしていくことです。そうだとすれば、予定している自由研究のテーマをあらかじめ提出させて、それに対して3.-1)になるように指導をする必要があります。

しかし、これでも不十分です。

なぜなら、そのテーマにあった、調べ方、仮説の立て方、実験の仕方、調査の方法などが分からないと自由研究ができないからなのです。

これらの調べ方、仮説の立て方、実験の仕方、調査の方法などが日頃の教科教育の授業や、総合的な学習の時間で行われているのであれば、丸投げにはなりません。しかし、イケダ少年が途方に暮れている要因としては、このテーマの設定のしかたのみならず、自由研究の方法が学習されていなかったということがあるのではないかと思うのです。

テーマの設定に関わり、研究の方法を教える。つまり、フレームを与えて自由に研究させる。 これができたとき、子供たちは「自由研究」が可能になります。

実は、これは大学の卒論指導とほぼ同じです。学生が持つ興味関心からテーマの設定につきあい、研究方法を指導する。論文の書き方を指導する。そして、卒論や自由研究とはそのぐらい、手間隙のかかる指導なのだと思うのです。そうした指導をされないで出される自由研究の課題は、子供たちにとってかなり厳しいと思います。

おまけ

私が中学生に出していた夏休みの課題です。当時、多摩川の近くの中学校で教えていました。

万葉集には多摩川のことを詠んだ歌があります。その短歌がどこで詠まれたのかを探してきて写真に撮るというものです。レンズ付きフィルムが出てきた頃の話です。

学問上の定説の場所でもよし、短歌を読解した上でイメージにあった場所でもよしとしました。

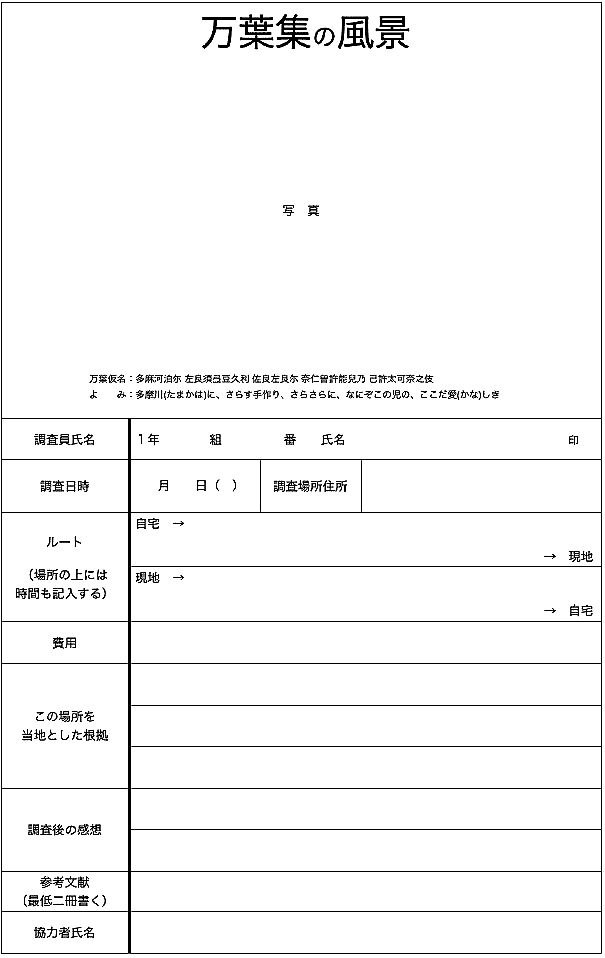

このワークシート(図2)には、研究を進めるために必要な項目が書かれているのが分かるかと思います。

生徒たちは楽しかったようで、翌年にもこのような問題の「おかわり」をおねだりされました(^^)(※2)。

※2 翌年は、古典の世界だけでなく、小説、漫画、アニメのモデルとなった場所に行って写真を撮るというものに広げました。『アニメージュ』にある絵を元に「トトロの森」の写真を撮って来る生徒などがいて、大変盛り上がりました。まだ、「聖地巡礼」という言葉がなかった頃のことです。

おまけのおまけ

「しかし、ここには大きな問題が隠れていると私は考えています。」と最初に書きました。もちろん、子供に興味関心があるとは限らない。研究の方法を知っているとは限らないということです。そこをていねいに指導すると、素晴らしい実践になるということです。

ちなみに、あの用言の活用表を書き写した私は、その後、大学で国語学(日本語の文法)を学ぶことになります。本当に自分の興味関心で選んだものは、一生を決めることにもつながるのではないかと思います。そういう意味で、本当の意味での自由研究を大事にしたいと考えています。