小6理科「植物の成長と日光の関わり」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・大山 裕之

福岡県公立小学校教諭・竹治 祥子

監修/文部科学省教科調査官・鳴川 哲也

福岡県公立小学校校長・谷口 幹夫

福岡県公立小学校教頭・是澤 真利

目次

単元の目標

植物の体のつくりと葉で養分をつくる働きに着目して、生命を維持する働きを多面的に調べる活動を通して、植物の体のつくりと働きについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に、より妥当な考えをつくりだす力や生命を尊重する態度、主体的に問題を解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。

学習指導要領では、次のことを理解するようにすることが示されています。 (ア)植物の葉に日光が当たるとデンプンができること。

子供が問題解決の活動を通して、上の(ア)を理解するように指導しましょう。また、その過程において、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を育成しましょう。

学習指導要領では、次のことを理解するようにすることが示されています。

(ア)植物体が燃えるときには、空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができること。

子供が問題解決の活動を通して、上の(ア)を理解するように指導しましょう。また、その過程において、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を育成しましょう。

主に共通性・多様性の見方を働かせて自然事象を捉えていくことをねらいます。教科書ではジャガイモが使われることが多いですが、他の植物の葉でもデンプンがつくられていることを確かめたり、人工的な光を利用した野菜工場を紹介したりするのもよいでしょう。また、日光と葉のデンプンを関係付けたり、実験において条件を制御したりする考え方も大切な単元です。

単元展開

総時数 5時間

第1次 日光と植物の関係について調べる

1 日光がよく当たっている植物と、日光が当たっていない植物の様子を比べ、学習問題を作る

2~4 日光と、葉にできる養分の関係を調べる(授業の詳細)

5 学習のまとめと振り返りを行う。

授業の詳細

第1次 日光と植物の関係について調べる

2~4 日光と、葉にできる養分の関係を調べる。

①問題を見いだす【自然事象との出会い】

より子供の思考に沿った学習計画を追究すると、「植物のどの部分に日光が当たると、デンプンができるのか。」という問題が出てきます。そこで、植物の「根」「茎」「葉」や「肥料(根から取り入れる養分として)」にデンプンがあるか調べると、葉にしかデンプンがないことが分かります。この結果を基に、「本当に日光によって、デンプンが作られているのか。」新たな問題が生まれ、本時に繋がっていきます。注意として、時数等の調整が必要になってきます。

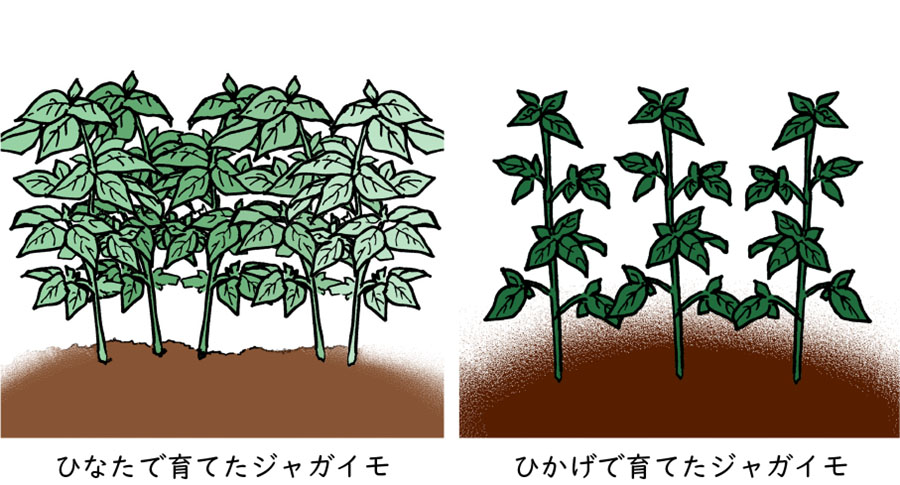

日光がよく当たっている植物だけが、大きく成長していたのはなぜだろう。

人間の場合は成長するためには、何が必要なのかな。

人間は成長するために栄養が必要だから、きっと植物にも栄養が必要だと思うよ。

日光に当たっている植物は大きく成長していたから、日光が当たると栄養ができると思うよ。

5年生の時のインゲンマメはデンプンを栄養としていたね。植物は日光に当たるとデンプンができると思うよ。

植物のどこで、デンプンができているのかな?

植物を上から見ると、葉の部分にたくさん日光が当たっているから葉にできていると思うな。

植物の葉に日光が当たると、葉にデンプンができるのだろうか。

②予想する

一番日光が当たっているのは葉だから、葉にデンプンができると思うよ。

③解決方法を考える

取り扱う植物について、教科書では「ジャガイモ」や「インゲンマメ」となっています。子供の実態や思いに応じて「ジャガイモ」「インゲンマメ」だけでなく、共通性・多様性の見方を働かせ、身近な植物を複数取り扱って実験することで学習内容の理解を深めることができます。その際、イネ科の植物は、デンプンではなく、糖として葉に蓄えているため今回の実験には不向きです。

第5学年の理科学習の経験を生かし,変える条件は日光が当たるか当たらないかだけであり,それ以外の条件は揃えることを取り上げます。

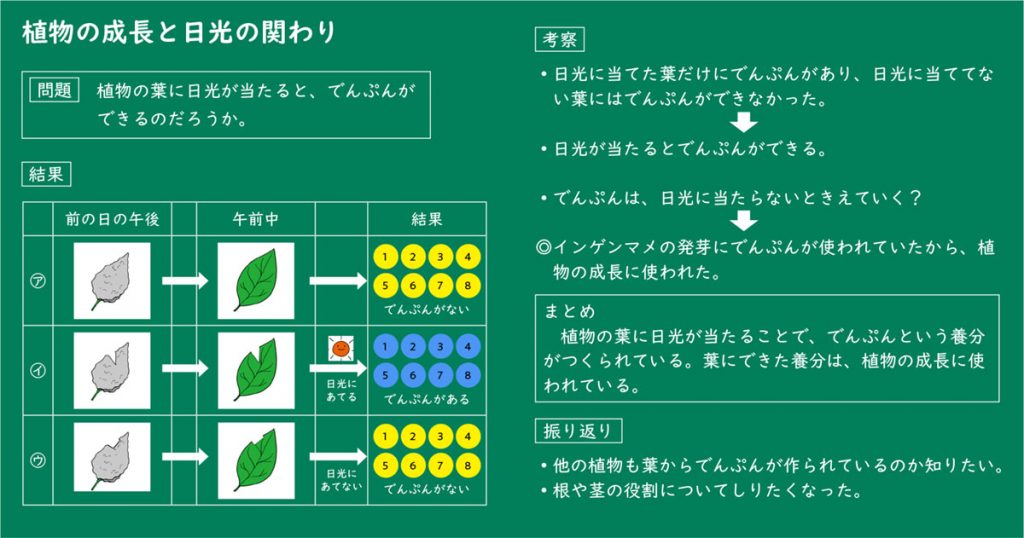

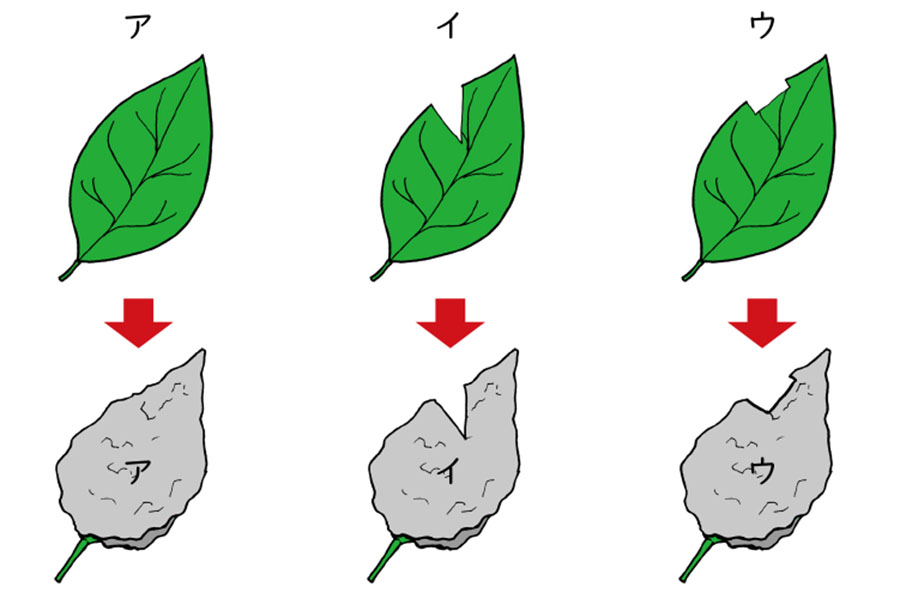

そのためには以下の3つの実験が必要なことを子供と考えていきましょう。特にアは子供は見逃しがちです。

ア 実験前の葉にはデンプンがあるかないか。

イ 日に当てない葉にデンプンはつくられるか。

ウ 日に当てた葉にデンプンはつくられるか。

また、全く同じ葉で3つの実験をすることはできませんが、近くの葉で実験を行うことで条件を揃える(近づける)ことができます。

日光をたくさん当てた葉と、当てない葉を比べるといいね。

もし実験する前から葉にデンプンがあったら、日光との関係はわかるかな?

日光に当てる前に、葉にデンプンがないことを確かめないと日光との関係が分からないね。

④観察・実験をする

<実験を行う前日>

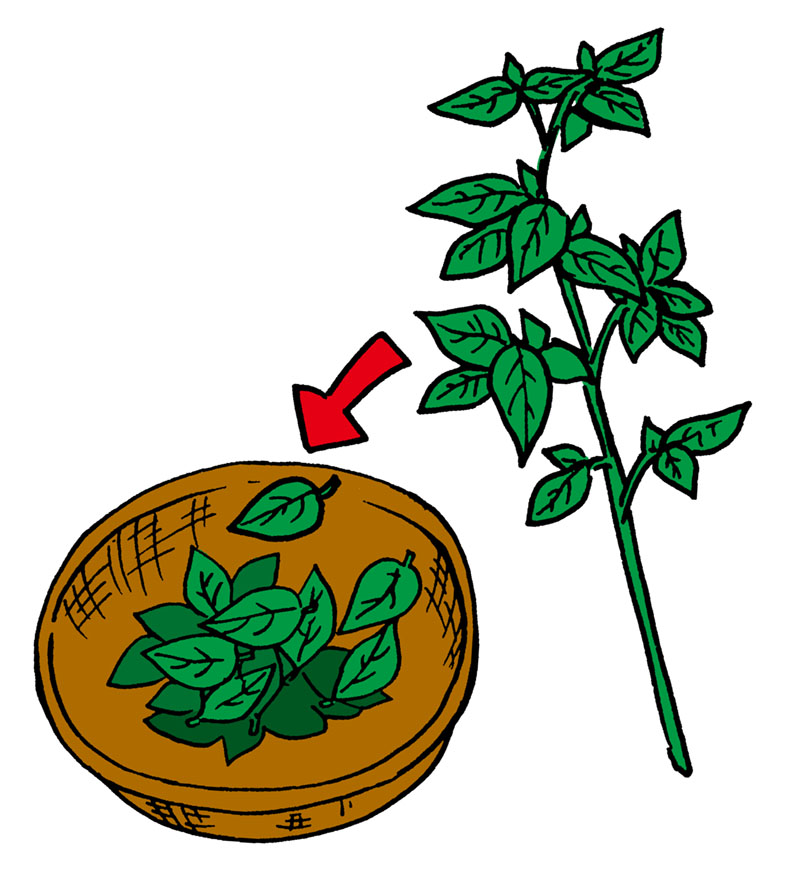

条件をそろえるためなるべく近くの葉を3枚使いましょう。

① 3枚の葉を判別するためにイ、ウの葉に切込みを入れ、それぞれの葉にアルミニウム箔をかぶせる。

<実験日(午前中)>

日光に当てる時間が短いと、十分にデンプンが生成されていないことがあります。より明確な実験結果が得られるようにするためには、朝の早い段階で日光に当て、午後からのイ、ウの葉にデンプンがつくられているか調べる実験を行うことをお勧めします。

① 日光に当てる葉のアルミニウム箔をはずす。(イの葉)

② 日光に当てる前にデンプンがあるかを調べる。1枚だけ採取し、デンプンがあるか確かめる。(アの葉)

ヨウ素液の濃さは、ビールの色よりやや濃い程度が好ましいです。濃い色のヨウ素液を使用すると、反応が見にくくなります。薄いヨウ素液を使用しても十分に反応します。反応があまり見られない場合は、葉に十分なデンプンがたまっていないことが原因であると考えられます。

イラスト/兎京香