実践事例|尾道市立栗原北小学校 学校全体で学級経営×国語科の研究×異学年交流を推進 【不登校、コロナダメージを克服するために 今こそ、学校全体で「学級経営」を! #03】

コロナ禍をきっかけに、小中学校では不登校の児童生徒が急増しています。原因は子供によって様々だとは思いますが、子供が友達とうまく関われなくなり、学校が居心地の良い場所ではなくなっていることが、一因だと言えるのではないでしょうか。そこで、もっと居心地の良い学級、学校にするために、学校が今、すべきことは何だろうかと考えたときに、たどり着いたのは学級経営でした。今、求められる学級経営の在り方について考える4回シリーズの第3回です。今回は、令和2年から学校全体として学級経営に取り組んできた小学校をご紹介します。3年間で子供たちはどう変わったのでしょうか!? 尾道市立栗原北小学校(神原雅彦校長、児童数207名)を訪ねました。

■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全4回予定)

●提言|赤坂真二 不登校急増の今、学校が取り組むべきことは?

●提言|大村龍太郎 各自治体の教育委員会、学校長(管理職)がすべきことは?

●実践事例|尾道市立栗原北小学校 学校全体で学級経営×国語科の研究×異学年交流を推進(本記事)

目次

三つの柱で学校を変えていく

栗原北小学校が学級経営を重視するようになったのは、令和2年度からです。当時の子供たちは、自分を語れない、トラブルを解決する言葉をもたない、自分たちで問題を解決できない、相手のことを考えられない、といった状態だったそうです。

そんな子供たちをなんとかしたいと考えた前任の校長先生が、もっと言葉を大事にする必要があると考え、聴くこと、相手の気持ちを考えることを大切にしながら、①学級経営(クラス会議)による自治的風土の確立、②国語科におけるフレームリーディングによる読解力の向上、③ファミリー活動(異学年交流)による関わりの力の創出、この三つを柱として研究を始めたのです。

①クラス会議

クラス会議とは、子供たちが個人的な悩みや生活上の問題を議題としてクラスの全員が意見を出し合い、解決策を探していく実践です。同校ではすべての学級で行っています。

クラス会議は大きく分けて2種類あります。一つ目が、「朝起きられないからどうしたらいい?」など、議題の提案者の悩みにクラス全体で寄り添い、本人へのアドバイスを考える話合いです。二つ目は、「ドッジボールでけんかが多いから、クラスのルールを決めたい」など、クラスのルールを決める話合いです。同校では、これらの話合いを、「自分の居場所だと感じられ、他者とつながっていると感じられる共同体感覚」と、「自分たちのことは自分たちで決める・実行する自治的風土」を築くための土台と位置付けて重視しています。

②国語科のフレームリーディング

同校の取組の特徴の一つは、学級経営(クラス会議)の研究だけをするのではなく、教科の研究も組み合わせている点です。それにより、教科研究をしたい先生たちも前向きに取り組めるのではないでしょうか。

フレームリーディングとは、「自分のもっているフレーム(目のつけどころ)を生かしつつ、そのフレームを更新したり、新たなフレームを獲得したりしながら文章のつながりをとらえる読みの手法」です。

(青木伸生編著、「ことば」の教育研究会著『個別最適な学びに生きるフレームリーディングの国語授業』より)

具体的には、同じ言葉が何回出てくるのかを数える、その中でどの言葉が一番大事なのかを考えるなど、視点を明確にして文章のつながりをとらえて読みます。例えば、授業の中で、「私はこの言葉が大事だと思う。その理由は、ここにこんなことが書いてあるからです」、「私はこっちの方が大事だと思う。それは、ここにこんなことが書いてあるからです」などのやりとりがあり、どちらが大事なのかを考えます。このように様々な意見が出てくることによって、子供たちは「友だちと考えが似ていた(あるいは、同じだった)」「そういう考え方もあるんだ」「友だちの考えを聞いて自分の考えが変わった」など、新たな学びができ、読みが深まります。それを繰り返すことにより、豊かな読み方になっていくのです。

今の6年生の子供たちはすでに3年間取り組んできていますから、教材を渡すと、マーカーで大事な言葉にどんどん線を引くなど、「先生が何を問うのだろう」などと自分で問いを予想しながら行動できるようになっているそうです。

③ファミリー活動

ファミリー活動は縦割り班の活動で、掃除、遊び、行事などを行い、異学年交流をします。6年生がリーダーシップを発揮し、5年生はフォロワーとして6年生を支えます。6年生は、クラスの中では目立たない子供であっても、ファミリー活動では活躍できますし、年下の子供には優しく接しますので感謝されます。1年生は、6年生に対して憧れを感じます。その結果、6年生は自己肯定感が高くなり、「私はここにいていいんだ」と居場所をもつことになり、心が安定し、学校生活全体によい影響を与えます。

ファミリー活動の例としては、運動会が挙げられます。プログラムの中に、ファミリー種目が三つあり、その3種目を何にするのかを6年生が考えます。子供たちは縦割りで4チームに分かれ、6年生がリーダーシップを発揮しながら、誰がどの種目に出場するのかを決めます。

また、「栗北祭り」というイベントでは、 縦割り班ごとにお店を出します。何のお店を出すのかを子供たちが話し合って決めるそうです。

ベースは「関わり合いの授業」

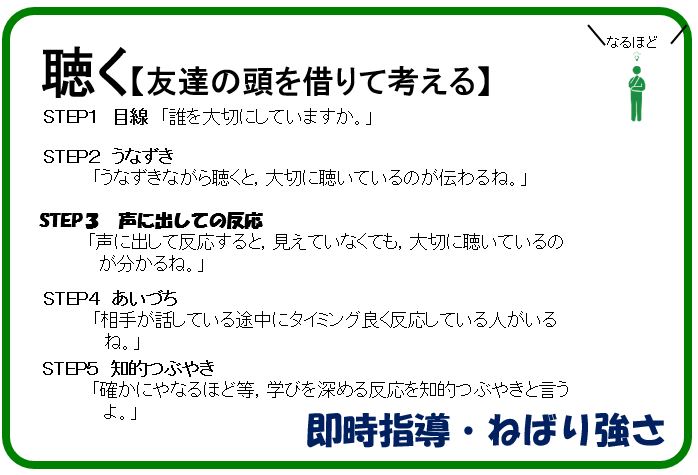

クラス会議とフレームリーディングの取組を進めるうえで、その土台となっているのは、「関わり合いの授業」です。これを全校で進めるにあたり、まずは友だちの意見を大切に聴くことから始めました。そのための共通のルールとして、「共感的な聴き方を作る5つのステップ」を教員に示し、担任が徹底して指導してきたそうです。

<共感的な聴き方を作る5つのステップ>

他にも例えば、発表するときには「それに」「でも」「ほかに」「だから」「まとめると」などの言葉を使って手を挙げる、話すときには「〇〇だと思います。そのわけは……です」と言い方の型を使う、などの学校共通のルールがあります。

「関わり合いの授業」については、児童集会で6年生が下級生に発表するそうです。例えば、「皆さん、関わり合いの授業では、どんな発表の仕方がありますか?」などと問いかけ、良い例と悪い例を演じてみせます。そして、「どっちが分かりやすいですか? こっちの方が分かりやすいですよね」などと言って、具体的な話し方として、ナンバリングを使いましょう、結論を先に言いましょう、1文を短く言いましょうなどの、ポイントを周知していくのです。

さらに、子供同士が授業を見合うこともしています。例えば、6年生が1年生の授業を見に行き、良かった点、改善したほうがいい点などを、児童集会で発表します。反対に、1年生が6年生の授業を見ることもあります。

「こうして教員が指導するだけではなく、子供たちがお互いの授業を見合いながら、 よいところを学んでいくのです。子供自身が『こんな授業がいい』というイメージをもつことが大事だと思います」(神原校長)