欠席児童への配慮~病欠、不登校、感染防止等~

長期の休み明け、始業式を楽しみに迎える子供もいれば、生活のリズムが少し崩れてしまって不安を抱いたり緊張したりしている子供もいるので、配慮が必要です。

執筆/福岡県公立小学校教諭・吉田卓

目次

温かく子供を迎える雰囲気づくりで安心感を!

まずは、温かい雰囲気で子供を迎え、新たな生活に安心感と期待を持たせましょう。

教室掲示で雰囲気づくり

黒板に子供を迎える「待っていたよ」のメッセージを板書しておきます。

子供から送られてきた暑中見舞いを掲示する工夫も考えられます。

笑顔で出迎え

少し緊張気味に登校してくる子供一人ひとりに、笑顔で温かい言葉をかけましょう。

夏休み関連ゲームでアイスブレーキング

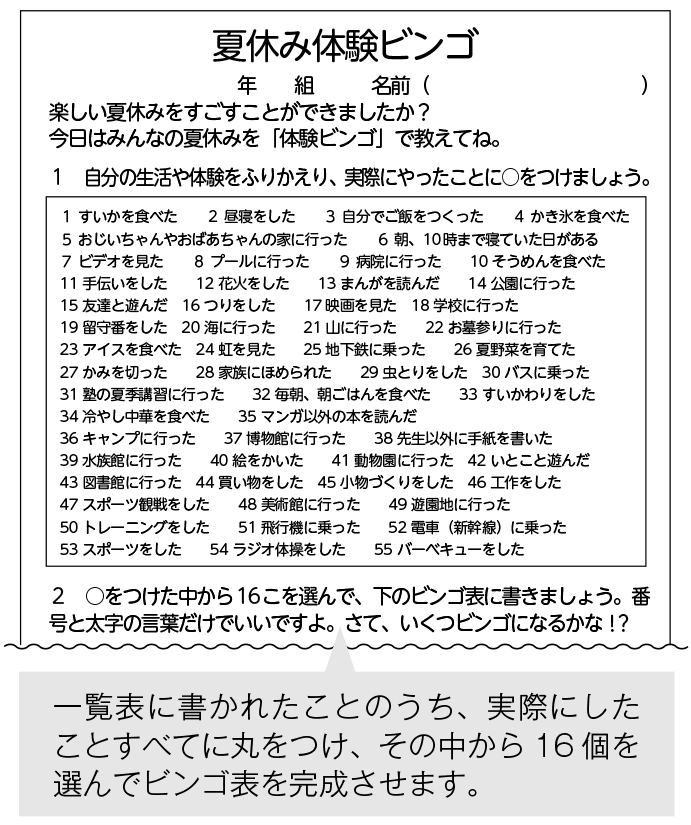

夏休み体験ビンゴ

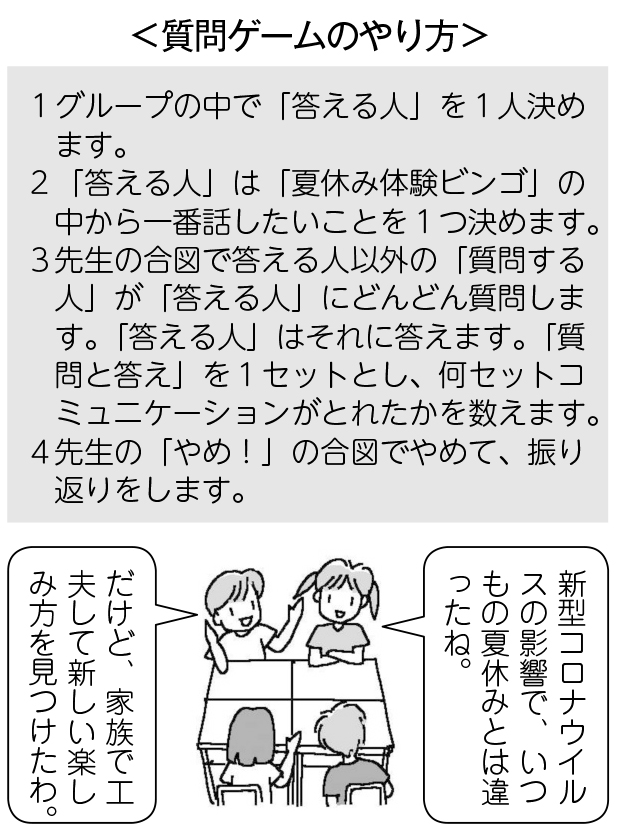

完成したビンゴ表を使ってビンゴ大会を行います。盛り上がった後は、ビンゴ表を使ってさらにコミュニケーションを深めましょう。

「どの子」も生かす温かい雰囲気の学級づくりを!

1人のために行う配慮や工夫は、「どの子」をも生かしていく貴重な支援となります。学級の誰にとっても居心地のよい、温かい学級づくりを心がけましょう。

温かい雰囲気の学級づくりのポイント

- 学級という集団を生かし、個への指導や支援をどう充実させるか。

- 担任が一人ひとりのよさをどう評価するか。

- 友達のよさに目を向けた発言を引き出す。

- 温かい言葉かけを通して、互いを認め、支えられる学級へと導く。