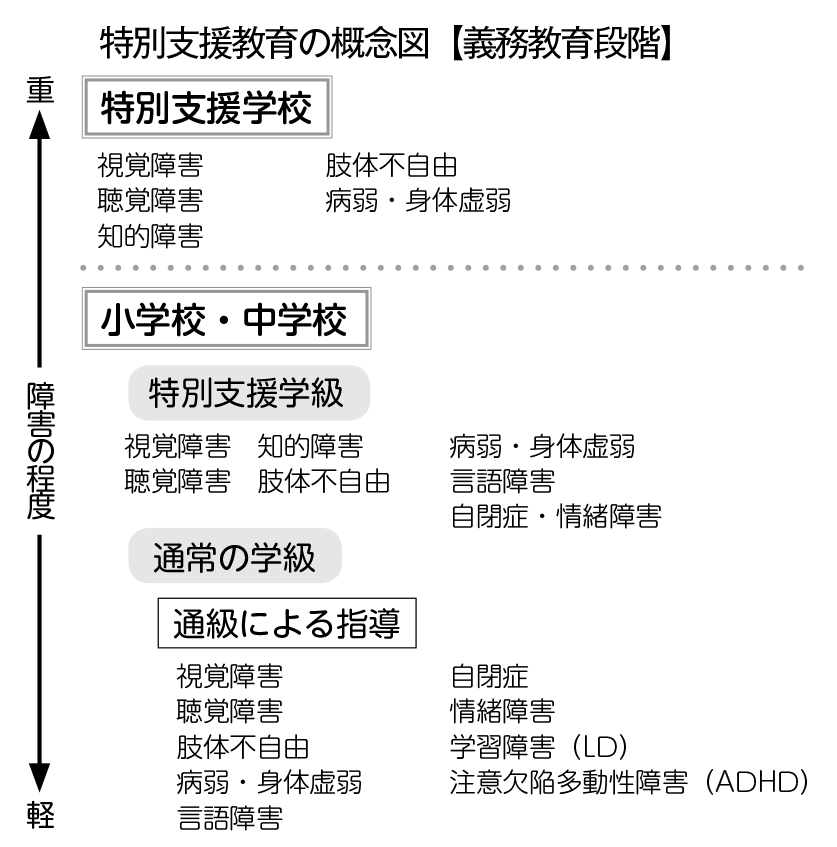

学びの多様性を認める環境をつくる特別支援教育とは

特別支援教育と一言で言っても、とても幅が広く、奥が深いものです。ここでは、学校現場で何ができ、日常の授業でどんなことに配慮をしたらよいか、どんな工夫ができるのかを具体的に考えてみましょう。

執筆/福岡県公立小学校教諭・後藤和歌子

目次

どんなことに配慮すればよい?

①教師の気づき

- 同じことで友達とトラブルになっているな。

- 音読は得意なのに、書くことに強い抵抗があるな。

学校生活における子供の様子から、「あれっ」と気づくことがあります。その「気づき」が何より大切です。

②情報収集

様々な情報をもとに、子供が「どんな場面」で、「どんなこと」に困っているのかを多面的に探ります。

- 特別支援教育コーディネーターの情報

- 校内支援委員会の情報

- 担任やその他の職員の情報

- 保護者の情報

③共通理解

子供に関して収集された情報を、校内支援委員会で整理し、具体的な支援方法について共通理解を図ります。

・場面や相手によって対応が変わってしまうと、子供は戸惑ってしまいます。

・必要に応じて、保護者の了承を得て検査をしたり、専門家に助言を求めたりすることもあります。

④支援

子供たちをつなぎ、一人一人が安心できる「居場所」をつくることが大切です。つい、できないことばかりを意識しがちですが、その子の得意なことは何か、その子の強みは何かを見つけましょう。

その能力に着目した支援の工夫により、子供たちをつなぎ、安心できる居場所となる学級をつくっていきましょう。

⑤気をつけよう!

保護者に話をするときは、「○○障がいかもしれません」という言い方をしないようにします。「○○まではできていますが、△△の部分は苦手なようです」などのように、まず具体的にできていることを示して褒めた上で、気になる点について述べるようにしましょう。

教師は医者ではないので、診断はできません。保護者との意思疎通を図りながら話を進めることが大切です。