中教審答申「令和の日本型学校教育」を「減らす」視点から読み解く

「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」と銘打たれた今回の答申。100ページ近くの読み応えがあるもので、内容も多岐にわたっています。どのように理解し、学校現場はどう生かしていけばいいのか、教育研究家・学校業務改善アドバイザーの妹尾昌俊氏にうかがいました。

妹尾昌俊(せのお・まさとし) 教育研究家・学校業務改善アドバイザー。野村総合研究所を経て独立。教職員向け研修などを手がけ、中教審・働き方改革特別部会委員を務めた。著書に『変わる学校、変わらない学校』『思いのない学校、思いだけの学校、思いを実現する学校』(以上、学事出版)、『教師崩壊 先生の数が足りない、質も危ない』(PHP新書)がある。

目次

「令和の日本型学校教育」の柱は何か

2021年1月26日に中央教育審議会から出された答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」を、みなさんはお読みになりましたか。内容は多岐にわたり、重要なことが「全部のせ」られているという印象です。もととなる諮問が包括的なものでしたので、ある程度はしかたない部分でもありますが、柱となるメッセージがどこにあるのか、結局何が言いたいのか、いまいちつかみきれなかったという方もいらっしゃるかもしれません。ここからは、私なりの理解や読み方を紹介していきます。

「みんな同じがみんないい」からの転換

まず、今回の答申の画期的な部分は、これまでの「みんなが同じような内容を、同じ場所で、同じペースで学ぶ」という、いわば「みんな同じがみんないい」の発想を転換し、個に応じた学びや多様性のある学びに変えていこうとしている点です。ビジネス用語でたとえるなら、「プロダクトアウト」から「マーケットイン」の発想に転換しようとしているというところでしょう。

プロダクトアウトとは、つくり手が「よいものに違いない」と考えた商品やサービスを送り出すことです。これまで行ってきた一斉授業や伝統的な教育技術などは、このプロダクトアウトの発想に近いものがあるでしょう。

一方のマーケットインとは、受け手のニーズや需要を考慮して商品やサービスをつくることです。子どもたち一人ひとりの特性や学びやすさに合わせて個別に学びを支援していく方法などが、これに近い発想で、今回の答申で強調された「個別最適な学び」などもこれにあたります。新学習指導要領にも近い発想がありますし、同じようなことはこれまでも言われてきましたが、「個別最適な学び」というキーワードが明記されたのは、今回が初めてです。

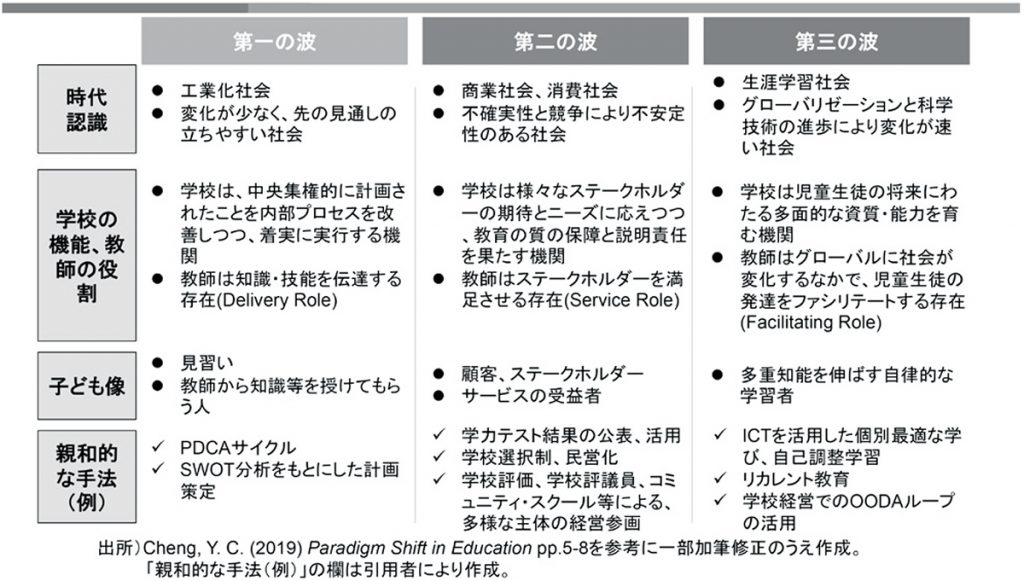

プロダクトアウト教育からマーケットインの教育へとはっきりと転換しようとしている点が、今回の答申で最も画期的な部分であり、評価できる点であると言えるでしょう。こうした変化については、【資料1】で示したような、教育改革のパラダイムシフトという視点でも説明ができます。

【資料1】教育改革の3つのパラダイム

先進国の教育改革は、概ねこのような3つの波で説明ができる。本答申の「令和の日本型学校教育」では、第三の波が強く意識されている。

あくまでもこれらの発想は、答申を私なりに理解しなおしたものであり、文中で明言されているわけではありませんが、こう考えると、多少はわかりやすくなるのではないでしょうか。ひとつの理解の方向性として、参考にしていただければと思います。