小学国語「構造的板書」の工夫とコツ(動物の体と気候/なまえつけてよ)

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を指南する本シリーズ。 構造的板書を長年研究している樋口綾香先生(大阪府公立小学校教諭)に、チョークとふきだしの効果的な使い方を教えていただきました。

目次

国語スキル1:色チョークを使い分ける

色チョークとは、基本の白色チョーク以外のチョークのことを指します。白色チョークだけでも板書はできます。それなのに、色チョークを使うのはなぜなのでしょうか。色チョークにはよさがあるからです。

まず第一に、大事なことが一目で分かることです。黒板に文字や資料などの情報があふれていると、内容を理解しづらい子もいます。色チョークを使うことで、その都度大切なことを言葉だけでなく視覚的にも確認でき、さらに一時間の学習が終わったときに、重要なところが目に飛び込んでくる板書にできます。

第二に、子供の発言による学習の深まりやみんなで押さえておきたい言葉に価値づけができることです。「○色チョークは深まった意見だよ」と伝えておくと、子供たちは学習の深まりを実感してより主体的に学ぼうとします。

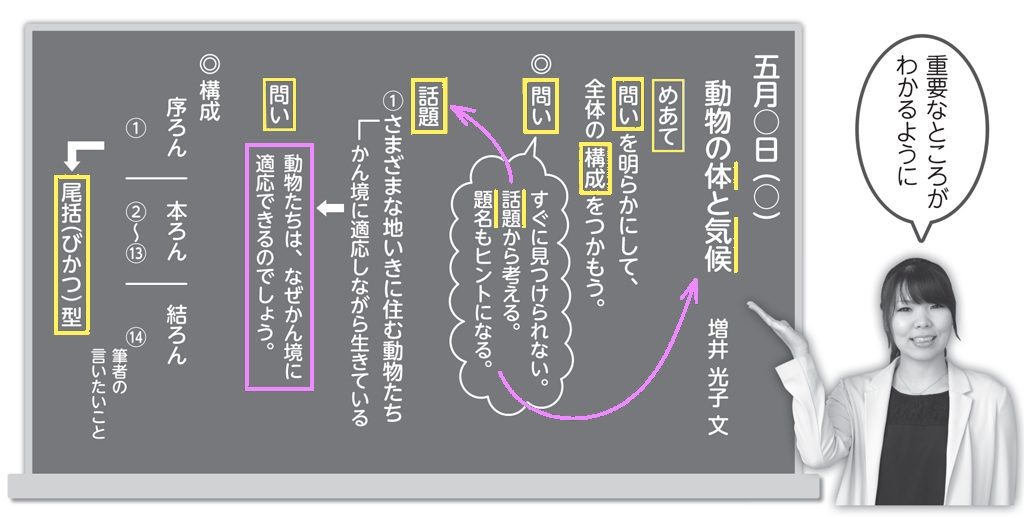

「動物の体と気候」(東京書籍 五年上)

白色のチョークで、題名、筆者、めあてを書きます。めあてにある「問い」や「構成」は、説明文を学習する上で重要な用語になります。そのため、色チョークで

と文字のまわりを囲むようにします。

子供に、「問いを探してみよう」と投げかけると、すぐには見つからないという言葉が返ってきます。この返答も板書すると、 「問いがすぐに見つからないこともあるんだ。そんなときにはこう考えたらいい」と、子供に考える道筋を与えてあげることができます。

その後は、

「題名をヒントにしていいよ」

「話題はどんなことが書かれているかな」

とヒントを与え、ペアで相談したり、全体で意見を出し合いながら協働的に考えさせます。そこから考えた問いは、深まった考えとして色チョークで囲むようにしましょう。

問いを基に筆者の論じ方を調べて、序論・本論・結論に分けさせます。筆者の一番伝えたいことはどこに書いてあるか確認し、説明文が尾括型であることを確認します。

も色チョークで囲み、全員で意味を押さえます。