小4国語「白いぼうし」指導アイデア

教材名

「白いぼうし」 光村図書 四年上

指導事項

〔知識及び技能〕(1)ク 〔思考力・判断力・表現力等〕C(1)イ、エ 言語活動 イ

執筆/青森県公立小学校教頭・庭田瑞穂

編集委員/文部科学省教科調査官・大塚健太郎、大妻女子大学准教授・樺山敏郎

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

本単元では、場面の移り変わりに着目しながら登場人物の行動や気持ちを捉える力を付けます。そのために、登場人物の行動や会話から性格を想像したり、地の文にも注目して読んだりするようにします。

また、場面全体をつなげて読み、複数の叙述を基に登場人物の行動や気持ちを捉えることができるようにします。

②言語活動とその特徴

単元を構成するにあたっては、子供が目的意識を明確にもって読むことができる、子供の主体性を引き出す言語活動を設定することが必要です。

そこで、本単元では「白いぼうし」を読み、子供たちが登場人物について不思議に思ったことを問いにし、叙述に書かれていることを根拠に話し合い、自分の考えを感想にまとめるという言語活動を設定します。

自分で考えた問いの答えについて考え、その根拠を叙述から読むことで、登場人物の気持ちを捉えることができるようにします。その際、物語全体を見通して、複数の叙述から行動や気持ちなどを捉えるようにすることが大切です。お互いの考えを交流するにあたっては、考えの根拠となった叙述を示し、そこから想像したことを話し合うようにします。

単元の展開(7時間扱い)

主な学習活動

第一次(1・2時)

①全体を読み、物語の構成(登場人物・場面の様子など)について捉える。

②物語を読み、感じたことや考えたことから不思議に思ったことを取り上げ、問いにまとめる。

【学習課題】

「白いぼうし」の不思議を解決しよう。

第二次(3~5時)

③松井さんの行動に関しての問いについて考え、話し合う。

- 松井さんは、もんしろちょうの代わりに、なぜ、夏みかんをぼうしの中に入れたのだろうか。

④女の子の行動に関しての問いについて考え、話し合う。

- 女の子はどこから来たのだろうか。

- 女の子はどこに行ったのだろうか。

- 女の子は誰なんだろう。

⑤小さな小さな声に関しての問いについて考え、話し合う。

- 小さな小さな声は、誰の声だったのだろうか。

第三次(6・7時)

⑥「白いぼうし」について感想をまとめる。

- 友達と考えを交流したことで確かめられたことや分かったことをまとめる。

⑦感想を読み合い、お互いの考えを交流する。

アイデア1 主体的な読み手にするための課題設定

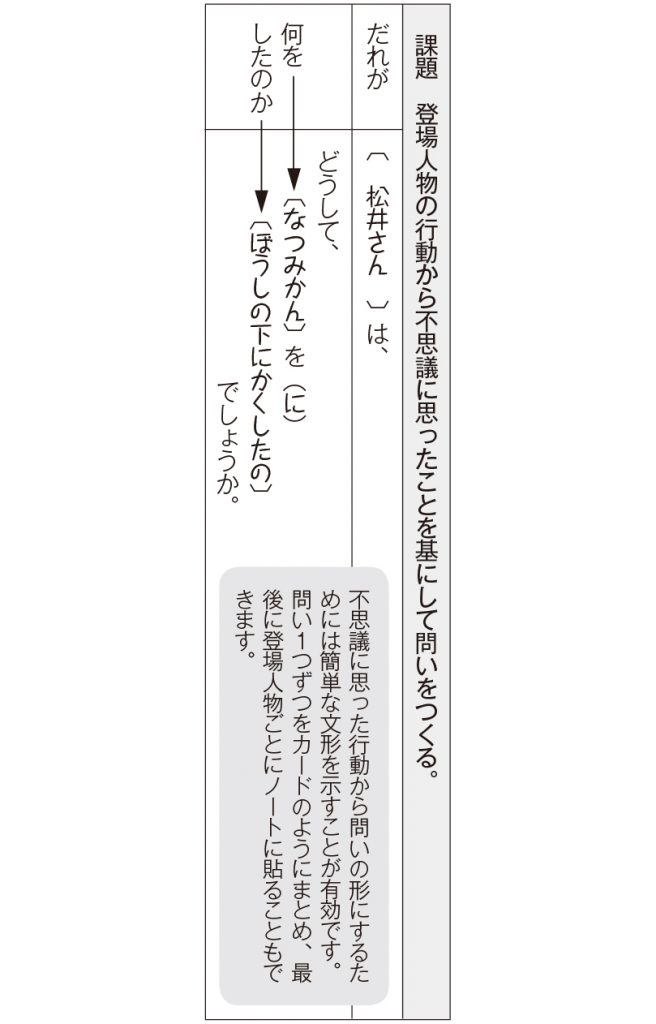

単元の導入では子供が「白いぼうし」に興味をもち、主体的に読むことができるように自らの問いをつくるという活動を設定します。人物の行動に着目し、不思議だと思うことを捉え、「問い」をつくり、その答えを見付けるという活動は、子供たちの主体性を引き出すものです。

与えられた課題に取り組むのではなく、自ら設定した課題に取り組むことで、積極的な読みの姿勢を生むこととなります。子供たちの考えた「問い」を整理するために、次のようなワークシート(カード)を活用することが考えられます。

アイデア2 自分の考えをまとめたうえでの目的を明確にした話合い

問いに対しての自分の考えを確かめたり、新たな考えに気付いたりするために、話合いの場を設定します。その場合、子供の実態に応じて、次のようなことを考えることが必要です。

話合いの設定

ペアでの話合い

自分の考えと相手の考えを比べる場合に有効です。2人での話合いなので、必ず考えを述べなくてはならないため、全員に表現の場が設定されます。

グループでの話合い

3~4人で行うとよいでしょう。それぞれに役割を設けることで責任をもたせることができます。ペアでの話合いに比べ、複数の考えについて考えることができます。

話合いの目的の明確化

話合いは、それぞれの考えを共有したり、考えをまとめたりするために有効な活動です。考えの共有なのか、考えをまとめるのかを明確に示すことが大切です。子供たちに、複数の考えを知る機会とするのか、考えにまとめるのかを明確に示したうえで、話合い活動を行うようにしましょう。

アイデア3 考えを深めるための複数の読みの視点を提示

『教育技術 小三小四』2021年4/5月号より